En cours de chargement...

- Livres

- Nouveautés

-

Coups de cœur

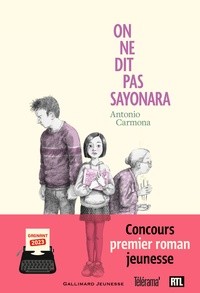

Le coup de cœur du momentLauréat du concours du premier roman jeunesse

Une pure merveille !

Un roman d'une grande beauté, drôle, fin, extrêmement lumineux sur des sujets difficiles : la perte de l'être aimé, la dureté de la vie et la tristesse qu'on barricade parfois... Elise franco-japonaise, orpheline de sa maman veut poser LA question à son père et elle en trouvera le courage au fil des pages, grâce au retour de sa grand-mère du japon, de sa rencontre avec son extravagante amie Stella.. Ensemble il ne diront plus Sayonara mais Mata Ne !

Camille, libraire à GrenobleTous les coups de coeurÀ découvrir

-

Bonnes Affaires

- Ebooks & Liseuses

- Jeux & Loisirs

- Livres d'occasion

- Reprise de livres

-

- Les derniers livres coups de coeur des libraires de Decitre Grenoble

Découvrez le coup de coeur de vos libraires en vidéo !

Voir le livre coups de cœur des libraires de Grenoble : Le cycle des Contrées de Jacques Abeille

Le plein d'idées de lectures

Hexes, sorte de grand roman éco-terroriste - une roquette symbolique contre l'ordre patriarcal - se fait adorateur de la nature dans sa vision la plus coïtale et matricielle. D'une langue vénéneuse, insoumise, bravache, Hexes jalonne la littérature féministe d'un texte aussi furieux que profond. Au commencent était la fente, dit-il, et à la fin adviendra peut-être un vent fou de liberté.

Sur la petite île japonaise de Naoshima, Antoine Choplin tisse un récit peuplé de mers intérieures, d’architectures intimes qui se dévoilent et se resserrent le long d'un fil imaginaire et des îlots qui se font lien.

Une géographie fragile et sensorielle, infiniment belle et délicate d’où

se dégage une mélodie mêlée de pudeur et de mélancolie ouvrière, où l’on parle d’art et de poésie, de paysages habités de souvenirs et de possibles, des sillons sinueux d'une vie comme de troués qui se comblent à nouveau.

La barque de Masao est une histoire ouatée de douceur et de silences, sur les rivages flottants d'une existence, d’un amour et d’une absence. Une histoire en pointillés comme un tableau impressionniste qui s’épaissit devant nous.

Quelques pages précieuses, d’une rare sensibilité, polies discrètement à l’épure d’une langue qui elle, se déplie, cotonneuse, envoûtante, infiniment sensuelle, où ce qui se laisse entendre entre les mots est parfois bien plus fort.

Un texte à la lisière de mondes, une caresse traversée de lueurs, qui tranche avec la brutalité des temps...

Une Symphonie universelle qui dans un souffle fascinant fait résonner la culture allemande et son romantisme, l’art et les grondements de la guerre, ceux qui la subissent. Ode magnifique à l’innocence, à la jeunesse engloutie sous des tapis furieux.

Un texte où la beauté s’arrache aux brumes

de l’histoire, où la langue se déplie, puissante et poétique.

Une histoire sur les cordes vibrantes d’une existence et d’un violon, comme un talisman contre les fracas d’une guerre, et les échos d’un régime, nazi, vécu, de l’intérieur.

Hubert Haddad fait de ce texte un écrin serti d’images et d'éclats, un tableau troué de musicalité qui résonne de toute sa force aujourd’hui.

Gaza, Palestine, 1974.

Comme un contrepoint saisissant de contrastes et de vides à combler, d’humanités qui ne demandent qu’à se découvrir, l’épouse est un petit écrin de délicatesse qui chemine dans un concert émaillé d’échos sourds, de murmures de non-dits.

Par la grâce d’une

écriture, intense , précise et poétique,

Gaza s’y dévoile dans ses couleurs et ses textures, ses visages, de ces rencontres qui nous façonnent, comme un jardin intime que l’on cultive par petites touches aussi infimes que précieuses.

On y fuit des solitudes et l’on embrasse, à sa mesure, les remous comme les incompréhensions d’un monde qui s'épaissit, émaillé de toute part.

Portrait de femme magnifique, un très beau texte qui possède l’extrême sensibilité, la finesse des apparences enrobées de légèreté, la force et la justesse des paradoxes qu'ils convoque.

Au cœur des lavandes, dans un village qui meurt à petit feu, où les quolibets fusent, où les franches rigolades font tonner les terrasses, où l’on doit apprendre à vivre avec ses morts, le maire décide de faire venir des cambodgiens ayant fui leur pays.

Un album profondément humain, drôle

et goguenard, où la magie de l’autre parvient à guérir l’autre.

Entre le pastis et l’engueulade, Scotto et Saint signent une vibrante histoire d’amitié et de fraternité !

Un texte balayé par les vents d’une beauté éclatante ou se dessine un amour brûlant, déchirant, celui de deux hommes, Isaac et Gabriel dans une Palestine écrasée de soleil et d’évocations comme des échos d’une occupation qui déchirent le quotidien.

Peuplée d’histoires, de mythes

et d’une réalité qui transperce les paysages imaginaires, Karim kattan tresse une histoire ciselée de poésie, d’architectures intimes et physiques empêchées, enserrées comme une course effréné pour la liberté.

Plein d’onirisme, gorgé de désirs qui se fracassent aux murs, Éden à l’aube est un espace temps singulier, un territoire qui en imagine d’autres où la littérature esquisse une humanité magnifique, aussi criante soit-elle.

Une immense histoire d’amour océanique !

Deux continents, deux cultures. Brooklyn. L’Irlande. Deux amours.

Long Island est un merveilleux portrait d’une femme troublée, sensible, ses sentiments qui oscillent comme le flux et le reflux d’une mer tempétueuse appelée Amour.

Une histoire

dévorante, mangée par les chimères et les désirs. Avec le brio de Toibin, chaque homme chaque femme est explorée de manière fine,

Un texte d’une justesse et d’une élégance inouïes.

Kamel Khélif signe là un récit d’une beauté extraordinaire, dans l’horreur viscérale, comme un chant crépusculaire mais dont, comme un espoir, se plantent les germes d’un avenir ; au crépuscule suit la nuit, et à la nuit suivra un jour nouveau.

Bouleversant, magnifique, brutal, Monozande

se fait le témoin unique du tragique, nécessaire toujours.

Le Jardin des Utopies sauce cyberpunk, du Damasio version Spirou, Les yeux doux fait la part belle à l’imaginaire et à la reconquête des esprits et des corps par ceux qui s’en sont fait destituer.

Une aventure inspirée, drôle et très humaine, aux décors dystopiques et utopiques bien sentis,

à l’humour discret, aux péripéties multiples.

Superbe one-shot pour les amoureux de SF !

Au cimetière des cœurs cassés,

dans la poussière des âmes solitaires et déglinguées,

dans les collines du Wyoming où chacun connaît l’autre,

où les légendes ont la dent dure et les colères la langue bien pendue

dans ces lieux isolés où les réputations ne se refont pas,

où les

coups du sort et les travers de la vie ne vous font pas de cadeau,

Dirty Rose offre une belle histoire, tendre et violente, où l’amour et l’amitié peuvent botter le train aux vieux démons !

Travail d’orfèvre, comme son titre l'indique,

des années de débauche, pointe bic à la main,

pour accoucher, on imagine un peu dans la douleur (le poignet d'Aurélien Lozes aura peut-être doublé de volume) d’un album superbement fini.

A lire dans les deux sens, comme un aller-retour, ou

une boucle temporelle,

l'enquête ci-jointe mêle l'anachronisme de main de maître,

une poursuite philosophique d'un coupable en des temps où les coupables pullulent.

Justin Torrès, c’est un travail en soi, une hybridation du faux et du vrai, de la photo et du romanesque, des genres et des codes.

Justin Torrès, c'est une manière de parler de lui, de son histoire, et puis de tous et de l'histoire de chacun.

Blackouts, c'est de la poésie brutale lancée contre

les parois des consciences comme un paquet de mots bien ficelés, une boule de neige avec de la grenaille dedans. Mais pas que, c'est aussi des morceaux de bravoure écrits avec le cœur.

Balckouts, c'est la condition homosexuelle vue par la petite fenêtre de l'intelligence et du brillant littéraire. A la fois clinquant et sinistre. Magnifique et désespéré.

Blackouts, c’est de la subversion et de la révolte e

Justin Torrès signe avec Blackouts, une autobiographie détournée, une mise en éclat de la culture gay, Justin fait se télescoper les voix de ceux et celles qui firent sortir l’homosexualité de son placard, Torrès possède l’écriture du dandy mélancolique, du poète délabré, Blackouts est une œuvre bouleversante portée par une voix unique, un peu opaque, mais offre un merveux dialogue entre le contemporain et l’avant, entre la mémoire des révoltes et les échos d’aujourd’hui.

Une dystopie envoûtante, dans un monde où l’on s’éprend des IA, où les frontières se referment, où l’identité flotte dans des courants ambivalents, où les femme et les hommes cherchent à garder leur place organique dans un monde synthétique.

Une histoire de désir, de renoncements,

d’envie et de troubles.

Avec ses couleurs douces, ses décors apaisants, sa langueur, une plongée hypnotique dans un Japon rongé par le doute d'une société en crise.

Avec toute la force et la fièvre romanesques de Perez-Reverte, L’italien nous plonge au cœur de la seconde guerre mondiale, dans un conflit qui fait des héros des âmes tiraillées par leur courage, leurs idéologies fébriles et leur amour patriote.

Une très belle histoire d’amour inscrite

dans les fléaux de l’histoire, où l’ambiguïté des hommes leur donne une vraie consistance, où les frontières entre bien et mal s’effritent, où l’aventure peut prendre des allures de bravade contre l’ordre établi.

Soyeuse, subtile et précise, la langue de Michael Cunningham offre à ses personnages une existence au plus proche du réel, une dimension humaine où vivent les combats de chacun, les joies de tous, les miroirs de toutes les réussites et les échecs.

Il est cet artiste qui parvient à saisir avec

une subtilité d'une aisance folle les hubris et les désarrois, les relations imparfaites qui unissent les hommes.

Sa délicatesse n'a d'égale que sa profondeur, Un jour d'avril rappelle combien la littérature peut nous faire découvrir l'autre.

Absolument divin !

Comme un orage qui gronde, la geste surréaliste devient la main qui remet la conscience en place et les jambes qui dégourdissent l'esprit, l'art alors comme arme révolutionnaire.

Un voyage labyrinthique dans les charmes licencieux d'une pensée liquide, en ébullition, transcendantale, entre poésie

et émerveillement, entre révolte sourde et abstraction volcanique.

"Le rayon invisible" est une spectaculaire et démente plongée dans les abimes oniriques de la création en ce qu'elle nous permettrait de combattre les maux qui rongent notre société, tout à la fois éloge de la volupté d'exister, de l'extase d'avoir trouvé le moyen de rompre les mauvais cercles.

En Terre-Neuve, où le climat y est aussi violent et poisseux que le caractère de ceux qui l'habitent, Les Adversaires met aux prises un frère et une sœur liés par le sang et la sournoiserie. Prêts à tout pour déposséder l'autre, la lutte est fratricide, les coups bas volent comme des volées

de plomb, le machiavélisme est une arme, la rage un moteur.

D'une poésie de haine, de ressentiments et de maladies, Michael Crummey défouraille son roman comme un western d'un bled paumé dans le grand nord, duquel nul ne saurait en sortir indemne.

Aussi jouissif qu'effrayant, aussi frénétique qu'hideux, Les Adversaires excite les passions, nourrit les pulsions limites, étendard aux colères bibliques d'où peu de lumière émane.

Des bas-fonds de New-York aux confins de la Roumanie,

Des tripots enfumés, bordels et coupe-gorges aux villages infiniment désolés

Des rêves d'Amérique à ses ghettos charriant ses lots de misère et ses sacs mortuaires

D'un siècle qui ne prend pas soin de ses hommes mais de ces hommes qui

parviennent, seuls, à trouver le bout de la ficelle

D'un fleuve à l'autre, d'un continent à l'autre, d'une histoire qui s'écrit dans le tempo arythmique du monde.

Du chant merveilleux d'un homme traversant.

Cet "Homme qui apporte le bonheur" offre un voyage heureux avec son héros au croisement d'un Copperfield houdiniesque et d'un Sinatra des bas quartiers.

Heureux malgré la pauvreté, soigné malgré la faim, léché malgré la soif, dans ces eaux mouvementées d'une époque qui déborde et dévase, tant cette brèche ouverte entre le XIXème et le XXème ouvre de souffle et de fantasmé.

Comme un hommage à l'imagination nécessaire à la survie, la joie se glisse sous les portes de l'histoire chaotique du monde.

Des mondes Frémissants, tapissés d’ombres et de fantômes et d’une nature ondoyante qui enlace comme une liane les destinés de deux jeunes filles. Deux jumelles, dans un monde d’hommes et cette immense foret qui cercle les existences.

Une histoire sensorielle, tremblée de féminité.

Un

texte dont l’on ressent les moindres respirations, les liens qui demeurent au delà des fatalités.

Un récit brodée de pulsations qui possède les élans fantastiques et mystérieux du conte, l’épaisseur et la puissance des plus belles étoffes, tressées de symboles, douces et rugueuses, de celles dont se parent les saisons et gonflent des imaginaires à murmurer au creux d’une oreille.

Elle court, elle court Emma, jusqu'à cette morsure pas si anodine.

A la croisée de mémoires, intimes et collectives, L’agrafe est un récit magnifique, ciselé d’une langue sans pareille où les mots défilent et galopent comme des pulsions qui se gonflent, vibrent sur les chemins escarpés

d'une histoire et des paysages arides de l’arrière pays niçois.

Il s'y fait entendre les éclats d'une métaphore charnelle qui convoque les élans brisés d’une jeune fille et les plaies qui demeurent comme des angles morts dans l’histoire de la guerre d’Algérie, les Harkis et cet impétueux besoin de cicatriser pour dire et vivre le monde autrement.

Ces petites histoires silenciées qui n'en sont pas, trouvent toujours chez Maryline Desbiolles un petit bout de place dans la grande.

Et c'est tout un art puissant de musicalité, comme d'échos.

Jodie, c’est la fille d’une Amérique bohème et 70’s qui aurait laissé derrière elle son baluchon de rêves.

Un peu larguée, son monde en apnée qui déroule malgré tout avec une vivacité enivrante. Un film en super 8 saturé de néons, de musiques et de littérature. C’est Léonard

Cohen et Richard Brautigan qui hantent la caboche.

Jodie, elle a 36 ans, une gouaille électrique sans le filtre, du vague à l’âme plein les talons et des jobs à la semaine qui débordent du nuancier. La vie comme un poster un peu bancal, le miroir plein de buée qu’on regarde dans les nuits d’insomnies et des amours qui passent.

Jodie, c’est Suzanne, sa mère, le deuil d’un père et ses mystères, une histoire à démêler. Un sacré voyage dans les marges de l'Oncle Sam.

Un road-trip intime et bariolé qui fuse, où l’humour féroce, bourré de mélancolie, emprunte les chemins sinueux d'un récit extrêmement touchant sur les routes et les mythes d’une Amérique un peu paumée et les amarres que l’on se cherchent.

Jodie Casterman, on a envie de la prendre dans ses bras, et avec ce premier roman génialement libre, tendrement insolent on y parvient quelque peu.

Entre la Corse et les bidonvilles de Toulon, les échos de la guerre d’Algérie, deux femmes, deux histoires, deux intimités écorchées qui croisent tout un pan de l’histoire sociale de la France.

De sa langue pudique et délicate qui ne cesse de construire des passerelles entre des mondes invisibles

et fragiles, Christian Astolfi fait de l’œil de la perdrix un îlot d’humanité infiniment poignant, infiniment juste et beau, où l’éveil d’une conscience est un pansement qu’on retire quelque peu sur des chemins émaillés de silences, des vies d’exils et d’assignations.

Un texte désarmant de simplicité touchante, de liens qui se tissent comme une nécessité où les mots émergent autour d’une amitié, tissent une parole , des voix qui se rapproprient dans les luttes de toute une époque.

Avec une certaine forme d’ironie qui est la sienne, une tendresse bouleversante d'acuité envers ceux que l’on aime et que l’on accompagne dans ce qui peut constituer la fin de vie, julia Deck déplie le fil d’une existence, celle d’une mère et ses contre-pieds face au destin.

Une tentative

en forme d’enquête dans les ruptures et les trouées qui dessinent nos identités. Une histoire intime qui épouse l’histoire sociale et industrielle de l’Angleterre, de la seconde moitié du 20e siècle à la France d’aujourd’hui et quelques points que l’on tente de relier entre deux langues et un mystère.

Deux fils, deux récits qui s’entrelacent gorgés de littérature et d’écriture.

Un texte comme un geste d’amour aux détours magnifiques, plein d’intelligence et de questionnements, d’humour feutré comme de sociologies fines qui jalonnent les contours flous de toute une existence et quelque part la sienne aussi.

Incisif et délicat.

Une plongée glaçante au souffle éblouissant dans les artères de Buchenwald, ses architectures et ses hiérarchies, ses figures et ses petits jeux d’influence et de pouvoir qui dictent ce qui reste de vie quand il n'y a plus rien.

Le destin d’une poignée d’hommes, de la résistance à la

déportation et les échos cinglants qui l'enveloppent.

L’histoire d’une évasion invraisemblable au milieu des faux-semblants et parmi eux, un certain Stéphane Hessel.

Porté par une plume d’une vivacité folle, un sens du détail d’une précision diabolique Gregory Cingal fait de cette course effrénée contre la mort une aventure fascinante dans les limbes de l’histoire et ses contrées les plus héroïques.

Haletant, saisissant d’intensité.

Aimez Gil où La vie comme un gouffre pressé d’urgence et de vertiges, la vie bouffée dans un élan fou comme une fuite en avant où les corps s’entremêlent dans une danse effrénée de confusions, où les géographies de l’intime s’explorent dans les moindres frontières.

Une errance à

trois sur les routes de France parsemées de beauté. Mathieu, Mathias et Gil et le fracas qui perce l’existence et la peur des solitudes.

Le texte intense et frémissant d’une jeunesse, entre rage et désespérance, dilué dans un flot d’émotions comme de doutes qui dit l’amour et la mort, les brûlures et le désir, le sexe et l’amitié dans un magma viscéral crié à la face du monde, son indifférence et la place que l’on essaye de s’y faire, malgré tout.

Aimez Gil et sa voix qui traverse ces pages.

Un texte bouillonnant, boisé de parfums tropicaux, un grand cahier d’histoires d’amours traversé le pouls-battant comme un fil nouant des feuilles de tabac pressées d’évocations qui transpirent de toute part. Le velouté d’une mangue croqué de luttes et de révolutions, des générations

tapissées d'un nuancier exaltant de couleurs.

Des lupanars de Maracaibo jusqu’à Paris, Le rêve du jaguar c’est une lignée familiale et maternelle qui se déplie, se confond dans l’histoire et les remous de tout un pays, le Venezuela.

Un grand bordel chantant borduré de liberté, exubérant de sensorialité, peuplé de figures, de rêves comme de mythes, embrassant le 20e siècle et qui éclatent chaque pages de ce roman aux arômes follement romanesque.

Un univers flamboyant des imaginaires qu’il fait naître, étincelant des destinés qui percent des portes et des horizons, enlacé d’une langue qui danse et qui déborde la canopée, de ses contours cuivrés d’épaisseur, de ses désirs suaves.

Miguel Bonnefoy fait de la littérature un royaume formidable, de nous des passant.e.s émerveillé.e.s d’un tel voyage.

A cette période de l'année, il devrait y avoir de la neige. Miriam se dit que la neige devrait tomber au mois de janvier. Parce que Miriam aimerait que tout revienne à la normale. Elle a été violée, mais refuse de l'admettre. Elle a été violée et se bat pour l'admettre.

Dans les contours floutés

d'une zone d'abîmes, dans les gris de la culpabilité et les rouges de la colère, dans les regards que l'on cherche et ceux que l'on évite, dans ce miroir que projette le drame, le roman d'Eva Aagaard transcrit le viol en une mécanique implacable, un combat insoutenable, une quête dans une réalité obérée. Entre déni, honte et volonté expiatoire, elle dessine le portrait d'une jeune femme qui ne voulait pas de l'horreur mais qui, peu à peu, trouve son salut dans le salut des autres.

Poignant, suffocant, comme un témoignage à fleur de peau.

Un texte tendu à l’excès, traversé d’architectures qui s’ignorent et se cognent dans les vapeurs et les volutes saturées d’une journée d’été. Quans la poésie de l'ordinaire se gonfle de tragédie.

L’histoire de deux trajectoires, deux générations que tout oppose, qui glissent

et qui renferment en elles les frustrations, les désirs embrumés comme les angoisses tapissées de haine de mondes contemporains, matrice d’obsessions comme d'ivresses.

Celestin de Meeûs a la plume magnétique et précise, à l’épure, gorgée d’incandescence et d’acuité.

Mythologie du .12 est comme la métaphore abrasive et rampante des fractures et des incompréhensions de tout une société, la notre.

Un premier roman fascinant d’ambiances, de style et de maîtrise.

Le jazz et les choses de la nuit, le jazz et les choses de la vie.

C’est la grâce et les brûlures de toute une existence, les élans fiévreux de nuances bleu-pétrole qui jalonnent les remous de toute une vie et d’une âme cabossée, Henry Dawson, trompettiste jazz et sa main amputée.

Somptueux

texte travaillé à l’os des rêves qui nous échappent, à la langue ciselée de poésie, riche et belle qui galope après les notes, la bleue inatteignable et les nuits cuivrées de poussières comme des lambeaux décharnés après la liberté.

Quelques pages d’une humanité tremblante magnétique, percées de désir comme de mélancolie, jalonnées d'ellipses et d'images, entre rage et tendresse.

A Mercy, carrefour paumé d’une Amérique anonyme, le corps de la jeune Léo est retrouvé et son mystère avec.

Quatre voix, quatre saisons, des images au noir intense fragmentées de vies qui défilent sous des voilures d’apparences et de silences.

A la loupe de paysages écorchés, la plume

trempée dans la mécanique des sentiments, Marie Vingtras sonde les ombres et la part intime qui nous habite, ces vides qu’on s’évertue à combler, dans une intrigue polyphonique malaxant les points de vue et le vernis glaçant d’une absence.

Les âmes féroces abrite une singulière et fascinante peinture de la psyché humaine, un nuancier profond de complexité, d’ambivalences comme de fêlures, encré de culpabilités comme de promesses étouffées sous les réverbères cabossés du rêve américain.

Un texte tremblée d’épaisseur et d’ambiance, aux sillons faulkneriens.

Intense et subtil.

Un monologue soufflé comme un cri, une joute verbale entre soi et la réalité, entre les faits et les liens qui les nouent ensemble.

Une petite fille est morte, noyée.

Estela est la domestique d'une famille aisée.

Elle témoigne, elle dit, elle hurle.

Car de la fillette noyée, ce n'est peut-être

pas le sujet.

Propre est un livre sur la peur, sur la paranoïa. Propre est un livre sur le Chili, sur la société chilienne avec ses déclassements et ses humiliations, ses dangers et ses révoltes. La peur y est subie et domestiquée ; elle est vient de partout, de l'extérieur, de l'étranger, de soi-même et de sa propre histoire.

Cette femme, Estela, qui se considère toujours mise de côté, toujours réduite à son plus simple rôle, qu'est-elle si ce n'est une clameur sourde, intranquille, risible et dérisoire, un feu qui carbure à la complainte, une détresse absolue ?

Du Wyoming à la Floride, de Seattle à San Francisco, des clubs où les chanteuses sont sapées cowgirl aux souvenirs de camps de vagabonds, d'un ranch où l'argent n'est pas un problème aux quartiers borgnes où l'argent est le problème, des toiles de maîtres aux peintures patrimoniales dans les bureaux de poste, autant James Cain qu'Erskine Caldwell, Charles Frazier - fin limier des littératures de l'Ouest - nous offre un panorama au microscope des USA en temps de grande dépression, où la violence et l'amour se partagent la vedette, où vengeance, rédemption et envie se tirent la bourre sur des pur-sangs au galop.

Entre Conte & Légendes - quand le diable erre dans les campagnes catalanes, troussant demoiselles, extorquant messires -, au chevet des morts n'exhalant que rarement leur dernier souffle, une histoire baignée de ténèbres râpeuses, de lumières éblouissantes et de poétique crépusculaire. Drôle

en diable, politique en miroir, puante et organique, viscérale et sororiste.

"Je t'ai donné des yeux... " a la saveur d'un joyeux pet jeté à la face du monde comme le vent du démon soufflerait sur les braises d'une civilisation dégénérée.

Août 2024 signera le retour du mec le plus marrant de la littérature des balkans. Avec toujours, ce formidable mélange de comique de situation, de loufoquerie délirante et de bonté humaine, Ante Tomíc nous présente un petit bout de territoire villageois où les histoires multiplient les petites

péripéties.

Où l'on croisera une galerie de personnages uniques en leur genre et dont la saveur tient autant de leur normalité que de leur degré de frivolité et d'excentricité. Où naîtront des idylles peu communes. Où l'on fera la connaissance d'un âne dont les braiements accompagnent les coïts. Où l'on apprendra à confectionner de délicieux ćevapčići. Où l'on s'amusera tant qu'il deviendra triste de refermer le livre.

Les enfants de Sainte Marguerite est un joyeux bordel, un brouhaha follement humain, une fête de tous les instants. Une littérature débonnaire et bienveillante.

Ping-pong photosensible de la mémoire, la guerre en baluchon, le testament et l'avenir qui se transmettent de génération en génération, avec son lot de morts et de fantômes, d'amours et d'étreintes. Dans une langue d'une poésie divine - comme un long et futur aphorisme décrivant au mieux les âmes prises en charge par l'histoire - Anne Michaels invite à un voyage nourri de photographies dans lesquelles se développent le tragique et le bonheur, l'intime et notre histoire.

Une errance comme dans un bon vieux roman noir, entre deux stops au bar du coin, entre deux échappées métaphysiques, entre la corde qui étrangle et la bière qui descend, une langue qui maroufle le manteau de laine de Goodis et l'imper de Jim Thompson. Nagui Zinet écrit un roman 2024 tout droit

sorti des années 50.

Méchante, misanthrope, désabusée, éthylique, cette Trajectoire Exemplaire concasse le social présent, maugrée la complainte des laissés pour compte, de la clique des loosers pas magnifiques. Un vilebrequin trash, sédimenté par l'excès de misère et la volonté d'un jour devenir le nouveau Raymond Carver.

Nagui Zinet c'est un talent à l'état brut, sans concession, sans filtre à la Gitane, un type dans la foule ramassé par du mauvais story telling, une force tellurique, un rien démiurge, un tout sans la thune, clochard étoilé prêt à en découdre avec la littérature.

Parce que la nouvelle éponyme qui ouvre ce recueil, Les voisins, est une manière éblouissante de serrer au plus près le réel de la ségrégation 60's aux États-Unis, dans les cuisines et les poches de celles et ceux qui l'ont subie. Les nouvelles qui suivent sont du meme tonneau. Des diamants taillés à leur juste taille, leur elegante et terrible gabarit. La précision ici n'est pas un jeu, Diane Oliver relate sans froufrou de l'histoire, sans romantisation, sans jamais forcer le trait. Diane Oliver ce n'est pas un cri, c'est une voix de l'ordinaire, du quotidien, le cil d'un œil qui regarde au plus proche, dans le jus d'une époque révoltante.

Le plus merveilleux des voyages, une étincelante littérature itinérante, Junil, roman situé dans l'antiquité, se fait passeur de mots, éloge de la langue, de la transmission et de l'apprentissage du savoir.

Ode à la liberté d'être, de briser ses chaînes, Junil c'est la Tour de Babel qui

s'effondre, la vie qui éclate les frontières.

En tradition du conte, d'une délicieuse et grande histoire, dans un royaume de dieux omnipotents, d'ignorance et de poètes bannis, Junil offre la part belle à l'universalité des peuples dans leur différence.

Le 23 août 2024, Junil, chouchou sans équivoque de la rentrée littéraire, en ces temps poisseux, en ces temps de questionnements identitaires, un texte aussi utile qu'absolument heureux.

Alaa El Aswany revient avec un roman composite entremêlant habilement les caractères et les dimensions sociales d'une époque où la liberté n'était pas qu'une idée creuse d'un programme politique.

Cette Alexandrie de la fin des années 50 où l'on s'enivrait toute la nuit, parlant de tout

et de rien, d'art et de politique, semble un miroir fêlé de ce que furent les espérances d'un pays. Cosmopolite, ravissante, exubérante et intime, Alexandrie sonnait comme le nom rêvé d'un lieu inoubliable.

Mais au soir d'Alexandrie succède le jour de la dictature. Alaa El Aswany écrit la mécanique perverse de la soumission d'un peuple à son idée révolutionnaire, une implacable machine à broyer les hommes, bradant le respect pour l'humiliation, l'esprit libre pour la servilité.

Dans les vapeurs d'alcool et les effluves de haschich, Au soir d'Alexandrie est une mosaïque à la fois heureuse et tragique, un roman cabaret, danse et whisky, folie solaire et amours insouciants. Avant la chute.

D'une intelligence flamboyante, d'une précision clinique, d'une fièvre inlassable, cette Alexandrie montrent ceux qui l'habitent voient la montée au pouvoir de Gamal Abdel Nasser et son régime autocratique saccager la liberté sous un couvert patriotique.

Une fresque étincelante, météoritique, naviguant dans les eaux febriles d'une société sur la brèche. Crépusculaire en quelque sorte.

Sublime ça !

BO des Smiths, New Order, Joy Division, l'Angleterre de Thatcher, des copains dans les rues de Glasgow, entre picole, défonce et musique live, Les éphémères est un roman d'apprentissage un peu punk, furieusement volté à la camaraderie, où je m'y suis fait l'un de mes meilleurs

amis de la littérature, monsieur Tully, un tumulte, une main sur l'épaule, l'humour partout en toute situation.

Une chaleur humaine extraordinaire s'en dégage, l'humanité chavirée d'une amitié à la vie à la mort.

Les éphémères, c'est l'éloge de la fraternité, le rayon solaire qui transperce les difficultés, l'ardeur des promesses et la vie telle qu'elle se doit d'être : pleine, généreuse, foudroyante.

Grand ours et Petit ours décident d'aller à la pêche, pour cela il faut tout préparer ! Une barque, un bon livre, une tarte aux myrtilles pour le goûter et encore bien d'autres choses... Et si on ne pêche pas de poissons ce n'est pas grave, on aura passé un bon moment quand même !

On ne

sait pas si ces ours sont frères et sœurs, parents et enfants, ou juste copains, mais quelle importance finalement ?

Ils s'aiment beaucoup et aiment juste passer du bon temps ensemble.

De magnifiques aquarelles et un texte tendre, tout en poésie, qui vont probablement transformer votre petit cœur en nounours à la guimauve !

(D'ailleurs, on aimerait juste prendre petit ours dans les bras et lui faire un gros câlin tellement il est trop chou !!)

Oh qu'il est mignon et drôle ce livre sur l'école !

Monsieur Brun, c'est probablement le professeur que tout le monde aimerait avoir : gentil, pédagogue, bienveillant envers ses élèves...et quels élèves ! Dans sa classe, il y a un crabe, une fourmi, un poussin, une taupe, un oiseau, un chien,

une tortue, un serpent et même un cochon.

Première leçon du jour qui parait plus facile qu'elle n'en a l'air : écrire le chiffre 1 ! Chacun a sa manière de faire et c'est tant mieux.

On célèbre ici la différence, la bienveillance dans l'apprentissage avec beaucoup de tendresse et d'humour.

De la fin du 19e aux contours de la première guerre mondiale, le nez dans les affaires du monde, les semelles aux vents balayées de sable, Mesopotamia dessine en clair-obscur le portrait d’une vie, celle de Gertrude Bell, insatiable aventurière de l’empire britannique qui modela le Moyen orient

et un pays l’Irak.

Une Odyssée romanesque tout à la fois foisonnante et fascinante, polie des mille facettes, des ombres et des méandres sinueux de toute une vie. Une existence comme une fuite en avant, où la géopolitique croise les amours éconduits, les effluves de jasmin, Churchill et la mythologie de toute une région.

Olivier Guez conjugue avec talent, l’intime et les zones grises de l’histoire pour un grand voyage sur les rives d’une époque où l’occident, l'Europe, dessine et découpe le monde dans une course effrénée de pouvoir et dont les échos résonnent plus que jamais aujourd’hui.

Thetford Mines, Nord Québec, années 80/90, le terrain de jeu aimanté des effluves incandescentes d’une mine d'amiante à ciel ouvert qui s’essouffle comme se cherchent les existences, celle d’un gamin Steve, sa bécane et ses amitiés, ses drames et ses mondes que l’on inventent, et ceux

qui nous aspirent.

Frémissant, sensuel, la grâce mêlée de fureur, Amiante c’est une caresse sur un asphalte brûlant, une étreinte abrasive qui vous colle définitivement à la peau.

Les vapeurs de l’enfance qui s'enfoncent dans l’adolescence et se cognent aux poussières des terrils, aux vies cabossées d'échos, de violence qui se fait sourde. Un poumon pressé d’urgence et de sensations où les géographies intimes et d'un territoire se confondent d'espoirs et d'horizons brumeux.

Un de ces premiers romans vertigineux d'images, au ton juste et touchant, à la mélancolie ouvrière percée d’éclats où se dévoile une plume d’une infinie tendresse, grave et sensible, celle de Sébastien Dulude.

Une quête initiatique enveloppée de mythes, ode à la beauté sauvage et pastorale d’une montagne qui façonne les existences et fait du langage un espace mystérieux de résistance et de liberté.

Minéral et poétique, sculpté dans un creuset de brumes et de braises, de silences et de lumières

qui jaillissent, qui fait du vivant un grand tout relié de lianes imaginaires, Le chant des pentes possède la beauté fragile et rugueuse de ces textes que l’on colporte comme des murmures qui éclairent la fureur des hommes et du monde.

A la fois récit, enquête aux oscillations noires et multiples, radiographie intime et sociale qui épouse les contours et les nervures d’une ville portuaire, Le Havre, qui remonte à la surface comme un halo d’images et de souvenirs qui se confrontent à la violence du monde, Maylis de Kerangal

tisse un texte fascinant d'architectures où l’écriture mêlée de poésie brute, sonde les ruines, les traces de l’intime et du temps sur nos vies, sur les lieux de nos vies, dans un élan confondant de porosité comme de talent.

Le roman d'une artiste-peintre face aux roulis des vagues et ses aplats de lumières dessinant nos existences vacillantes.

La fiction comme un territoire infini, la langue sublime et envoutante.

Un grand texte.

Le dialogue intérieur d’une femme, percé de déflagrations, intimes et collectives, de silences et de paroles qui se font jour, dans les nuits muettes et les traces indélébiles d’une guerre et d’une tragédie sans nom.

Il souffle sur «Houris» ce cri étouffé sur les plaies béantes de

la décennie noire Algérienne, la métaphore tranchante d’éclats comme de lyrisme noir de toute une nation, le sourire et la balafre.

Un texte bouleversant, brûlant, intensément viscéral, qui sondent les âmes et l'oubli, les voiles qui enserrent les mémoire, dans une langue puissante des paysages qu'elle déterre et qu'elle évoque.

Peut être le grand roman de kamel Daoud, définitivement nécessaire et important pour ce qu’il constitue de mémoire et de résistance, de transmission comme de liberté à attraper.

Bmore a encore frappé !

En reprenant le fameux duo d'enquêteurs à l'oeuvre dans "Le coeur ne cède pas", Bouillier nous annonce le programme d'entrée de jeu : il y aura de l'humour à haute dose, mais surtout la quête de la Vérité (oui, celle avec un grand V, pas une autre) (mais avec quelle

modestie dans l'exercice !)

On pourrait être tenté de se dire que certaines conclusions de l'enquête sont capillotractées, mais le cheminement est tellement convaincant, que de l'ensemble se dégage un parfum d'évidence.

Et puis Bouillier est de ces auteurs qui peuvent tisser un lien entre Auschwitz-Birkenau et Giverny sans se prendre les pieds dans le tapis, et ça, ce n'est pas rien.

Le Syndrome de l'Orangerie n'est évidemment pas une étude sur les nymphéas de Monet (non mais pour qui le prend-on ? Il s'agit quand même de Bmore, le célèbre inspecteur !). Alors il s'agit peut-être d'un essai sur l'art de la parenthèse ? Ce serait un peu court. Ou tout simplement, une fois encore une fois, d'un grand roman sur la littérature...

D’un père enrôlé de force à 17 ans dans la Wehrmacht, devenu « Malgré nous » après l’annexion de l’Alsace et la Moselle par les Allemands, Joël Egloff esquisse les contours et les paysages éraflés d’une histoire familiale, des fragments d’existence, de mémoire percée que l’on

tente d’assembler. Faire sens au milieu des trouées.

Un texte magnifique, intime et bouleversant de sincérité comme d’échos, sur ce que l’on transmet, sur ce que l’on laisse derrière soi. Un texte parcouru de tendresse et d’images recollées, dans l’effroi et le souffle absurde d’une guerre traversée des lambeaux déchirant de vies minuscules, et la figure d’un père qui ses dessine d'entre les blancs.