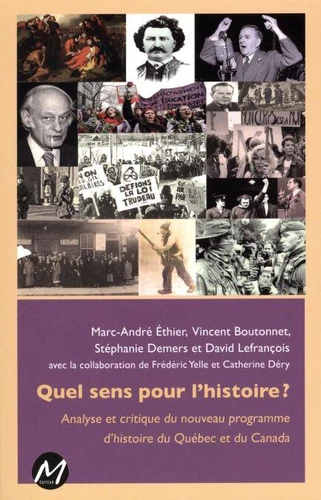

Quel sens pour l'histoire ?

Par :Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages111

- FormatPDF

- ISBN978-2-924327-63-0

- EAN9782924327630

- Date de parution16/03/2017

- Protection num.Digital Watermarking

- Taille2 Mo

- Infos supplémentairespdf

- ÉditeurM EDITEUR

Résumé

Pourquoi apprendre l'histoire ? Un grand nombre d'auteures se sont interrogées sur la place et le rôle de l'histoire ainsi que sur son enseignement. Depuis 2014, le processus de refonte du programme d'histoire nationale au Québec a intensifié les débats entourant l'enseignement de l'histoire. L'histoire sert-elle à quelque chose ? Le cas échéant à quoi sert-elle ? Et à qui ? Doit-elle cultiver l'habitude de consommation des divertissements de masse, reproduire les traditions, renforcer la cohésion nationale, contribuer à la formation citoyenne, promouvoir la diversité ou une morale particulière ? Est-elle susceptible d'être véritablement neutre ? D'un autre côté, l'histoire peut-elle être esclave d'un projet politique ? A ce titre, rappelons la mise en garde de l'historien Lucien Febvre (1919) : « L'histoire qui sert, c'est une histoire serve.

» Le regard critique que les auteures de cet ouvrage portent sur le nouveau programme québécois d'histoire nationale, au deuxième cycle du secondaire, souligne les visées ambitieuses de son enseignement en tant que discipline intellectuelle favorisant l'enquête autonome, coopérative, méthodique et rigoureuse. Cependant, les auteures montrent que la nouvelle mouture de ce programme oscille entre une approche scientifique de l'histoire et une définition de son rôle patrimonial l'associant à la mémoire.

Dans ce contexte, le programme affiche-t-il un nationalisme « dense » ou « mince » ? comment présente-t-il l'histoire nationale et son récit ? Est-ce que les élèves doivent apprendre une histoire axée sur la mémorisation ou sur la critique d'un argumentaire ou d'un récit, sur la soumission à une autorité extérieure ou sur l'autonomie intellectuelle ?

» Le regard critique que les auteures de cet ouvrage portent sur le nouveau programme québécois d'histoire nationale, au deuxième cycle du secondaire, souligne les visées ambitieuses de son enseignement en tant que discipline intellectuelle favorisant l'enquête autonome, coopérative, méthodique et rigoureuse. Cependant, les auteures montrent que la nouvelle mouture de ce programme oscille entre une approche scientifique de l'histoire et une définition de son rôle patrimonial l'associant à la mémoire.

Dans ce contexte, le programme affiche-t-il un nationalisme « dense » ou « mince » ? comment présente-t-il l'histoire nationale et son récit ? Est-ce que les élèves doivent apprendre une histoire axée sur la mémorisation ou sur la critique d'un argumentaire ou d'un récit, sur la soumission à une autorité extérieure ou sur l'autonomie intellectuelle ?

Pourquoi apprendre l'histoire ? Un grand nombre d'auteures se sont interrogées sur la place et le rôle de l'histoire ainsi que sur son enseignement. Depuis 2014, le processus de refonte du programme d'histoire nationale au Québec a intensifié les débats entourant l'enseignement de l'histoire. L'histoire sert-elle à quelque chose ? Le cas échéant à quoi sert-elle ? Et à qui ? Doit-elle cultiver l'habitude de consommation des divertissements de masse, reproduire les traditions, renforcer la cohésion nationale, contribuer à la formation citoyenne, promouvoir la diversité ou une morale particulière ? Est-elle susceptible d'être véritablement neutre ? D'un autre côté, l'histoire peut-elle être esclave d'un projet politique ? A ce titre, rappelons la mise en garde de l'historien Lucien Febvre (1919) : « L'histoire qui sert, c'est une histoire serve.

» Le regard critique que les auteures de cet ouvrage portent sur le nouveau programme québécois d'histoire nationale, au deuxième cycle du secondaire, souligne les visées ambitieuses de son enseignement en tant que discipline intellectuelle favorisant l'enquête autonome, coopérative, méthodique et rigoureuse. Cependant, les auteures montrent que la nouvelle mouture de ce programme oscille entre une approche scientifique de l'histoire et une définition de son rôle patrimonial l'associant à la mémoire.

Dans ce contexte, le programme affiche-t-il un nationalisme « dense » ou « mince » ? comment présente-t-il l'histoire nationale et son récit ? Est-ce que les élèves doivent apprendre une histoire axée sur la mémorisation ou sur la critique d'un argumentaire ou d'un récit, sur la soumission à une autorité extérieure ou sur l'autonomie intellectuelle ?

» Le regard critique que les auteures de cet ouvrage portent sur le nouveau programme québécois d'histoire nationale, au deuxième cycle du secondaire, souligne les visées ambitieuses de son enseignement en tant que discipline intellectuelle favorisant l'enquête autonome, coopérative, méthodique et rigoureuse. Cependant, les auteures montrent que la nouvelle mouture de ce programme oscille entre une approche scientifique de l'histoire et une définition de son rôle patrimonial l'associant à la mémoire.

Dans ce contexte, le programme affiche-t-il un nationalisme « dense » ou « mince » ? comment présente-t-il l'histoire nationale et son récit ? Est-ce que les élèves doivent apprendre une histoire axée sur la mémorisation ou sur la critique d'un argumentaire ou d'un récit, sur la soumission à une autorité extérieure ou sur l'autonomie intellectuelle ?