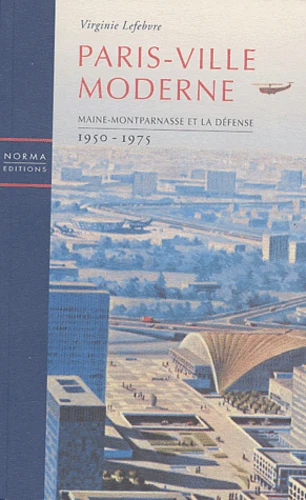

Paris - Ville moderne. Maine - Montparnasse et la Défense, 1950 - 1975

Par :Formats :

- Paiement en ligne :

- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible

- Retrait Click and Collect en magasin gratuit

- Réservation en ligne avec paiement en magasin :

- Indisponible pour réserver et payer en magasin

- Nombre de pages326

- PrésentationBroché

- Poids0.43 kg

- Dimensions13,0 cm × 21,0 cm × 2,0 cm

- ISBN2-909283-78-X

- EAN9782909283784

- Date de parution02/12/2003

- Collectionessais

- ÉditeurNorma éditions

Résumé

Maine-Montparnasse et la Défense sont des opérations

emblématiques représentatives de la nouvelle définition

du rapport entre ville et architecture qui se met en place

après la guerre. La concentration démographique, la

décentralisation des industries et l'avènement du secteur

tertiaire obligent à remodeler des structures urbaines

inadaptées à la circulation, aux modes de déplacement et

à la vitesse, préoccupations majeures des années 50. Cette nécessité de modernisation va de pair avec une montée de l'interventionnisme étatique qui a débuté sous le gouvernement de Vichy, en réaction à l'urbanisme

incontrôlé de la périphérie parisienne. À partir de 1959,

des plans directeurs successifs établissent les inventaires

des opérations à entreprendre : destruction d'îlots

insalubres, percement d'axes de circulation, remembrements. Cette politique, qui fait table rase du

passé, trouve ses fondements aussi bien dans les thèses

rationnalistes développées par Le Corbusier dans la

Charte d'Athènes et dans les conclusions du rapport

Buchanan pour Londres, que dans les projets utopiques

d'Hugh Ferriss ou de Norman Bel Geddes. La dalle, sol

artificiel maîtrisé par la technique, apparaît comme le

socle idéal de la ville du futur. Des premiers dessins très schématiques, montrant les systèmes de circulation, sur lesquels les immeubles apparaissent de manière abstraite, aux réalisations du milieu des années 70, on voit à travers les phases successives de ces projets le concept d'une ville sur dalle naître, évoluer, puis disparaître, marquant la fin d'une époque optimiste où l'on croyait possible de modifier les conditions de la vie urbaine.

Maine-Montparnasse et la Défense sont des opérations

emblématiques représentatives de la nouvelle définition

du rapport entre ville et architecture qui se met en place

après la guerre. La concentration démographique, la

décentralisation des industries et l'avènement du secteur

tertiaire obligent à remodeler des structures urbaines

inadaptées à la circulation, aux modes de déplacement et

à la vitesse, préoccupations majeures des années 50. Cette nécessité de modernisation va de pair avec une montée de l'interventionnisme étatique qui a débuté sous le gouvernement de Vichy, en réaction à l'urbanisme

incontrôlé de la périphérie parisienne. À partir de 1959,

des plans directeurs successifs établissent les inventaires

des opérations à entreprendre : destruction d'îlots

insalubres, percement d'axes de circulation, remembrements. Cette politique, qui fait table rase du

passé, trouve ses fondements aussi bien dans les thèses

rationnalistes développées par Le Corbusier dans la

Charte d'Athènes et dans les conclusions du rapport

Buchanan pour Londres, que dans les projets utopiques

d'Hugh Ferriss ou de Norman Bel Geddes. La dalle, sol

artificiel maîtrisé par la technique, apparaît comme le

socle idéal de la ville du futur. Des premiers dessins très schématiques, montrant les systèmes de circulation, sur lesquels les immeubles apparaissent de manière abstraite, aux réalisations du milieu des années 70, on voit à travers les phases successives de ces projets le concept d'une ville sur dalle naître, évoluer, puis disparaître, marquant la fin d'une époque optimiste où l'on croyait possible de modifier les conditions de la vie urbaine.