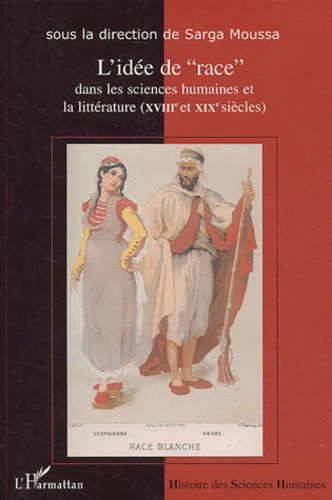

L'idée de "race" dans les sciences humaines et la littérature (XVIIIème et XIXème siècles). Actes du colloque international de Lyon (16 - 18 novembre 2000)

Par :Formats :

- Paiement en ligne :

- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 9 décembreCet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera envoyé 7 jours après la date de votre commande.

- Retrait Click and Collect en magasin gratuit

- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 9 décembre

- Réservation en ligne avec paiement en magasin :

- Indisponible pour réserver et payer en magasin

- Nombre de pages471

- PrésentationBroché

- Poids0.82 kg

- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 3,5 cm

- ISBN2-7475-4350-1

- EAN9782747543507

- Date de parution23/05/2003

- CollectionHistoire des sciences humaines

- ÉditeurL'Harmattan

Résumé

Ce volume rassemble les actes du colloque international de Lyon (16-18 novembre 2000) sur la construction de la notion de " race ". Le corpus part du XVIIIe siècle, époque où émerge l'acception moderne du mot " race " au sens de type. Même si Buffon introduit déjà des hiérarchies entre les " races " humaines, son anthropologie, comme celle de la plupart de ses contemporains, reste de nature monogéniste (unité de l'espèce humaine). En revanche, le XIXe siècle opère un basculement vers une conception polygéniste (croyance à la multiplicité des souches originaires de l'homme), ouvrant la voie à une idéologie (le racisme) qui repose sur une essentialisation de l'idée de " race ". Ces deux siècles sont déterminants pour comprendre comment se constitue un discours raciologique dont la genèse complexe et les répercussions littéraires n'ont pas suffisamment été étudiées jusqu'à présent. C'est donc à l'articulation entre plusieurs disciplines (anthropologie, philosophie, histoire, linguistique, littérature) que se situe cette interrogation, qu'on a par ailleurs souhaitée ouverte, à travers quelques communications, sur l'Europe, en particulier sur l'Allemagne et l'Angleterre.

Ce volume rassemble les actes du colloque international de Lyon (16-18 novembre 2000) sur la construction de la notion de " race ". Le corpus part du XVIIIe siècle, époque où émerge l'acception moderne du mot " race " au sens de type. Même si Buffon introduit déjà des hiérarchies entre les " races " humaines, son anthropologie, comme celle de la plupart de ses contemporains, reste de nature monogéniste (unité de l'espèce humaine). En revanche, le XIXe siècle opère un basculement vers une conception polygéniste (croyance à la multiplicité des souches originaires de l'homme), ouvrant la voie à une idéologie (le racisme) qui repose sur une essentialisation de l'idée de " race ". Ces deux siècles sont déterminants pour comprendre comment se constitue un discours raciologique dont la genèse complexe et les répercussions littéraires n'ont pas suffisamment été étudiées jusqu'à présent. C'est donc à l'articulation entre plusieurs disciplines (anthropologie, philosophie, histoire, linguistique, littérature) que se situe cette interrogation, qu'on a par ailleurs souhaitée ouverte, à travers quelques communications, sur l'Europe, en particulier sur l'Allemagne et l'Angleterre.