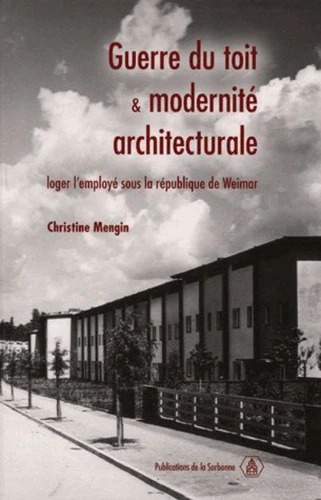

Guerre du toit et modernité architecturale : loger l'employé sous la république de Weimar

Par :Formats :

- Paiement en ligne :

- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible

- Retrait Click and Collect en magasin gratuit

- Réservation en ligne avec paiement en magasin :

- Indisponible pour réserver et payer en magasin

- Nombre de pages540

- PrésentationBroché

- Poids0.975 kg

- Dimensions16,5 cm × 24,0 cm × 3,5 cm

- ISBN978-2-85944-567-6

- EAN9782859445676

- Date de parution16/05/2007

- CollectionHistoire de l'art

- ÉditeurPublications de la Sorbonne

Résumé

Berlin, 1928. Dans le quartier tranquille de Zehlendorf, deux cités

d'habitation sortent de terre, dans un face-à-face hostile. D'un

côté, la plastique cubiste de l'avant-garde, de l'autre, les tuiles

de la tradition revisitée par le régionalisme. Cette confrontation

de formes déclenche la " guerre du toit ", qui divise le …

Berlin, 1928. Dans le quartier tranquille de Zehlendorf, deux cités

d'habitation sortent de terre, dans un face-à-face hostile. D'un

côté, la plastique cubiste de l'avant-garde, de l'autre, les tuiles

de la tradition revisitée par le régionalisme. Cette confrontation

de formes déclenche la " guerre du toit ", qui divise le milieu

architectural si fécond de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres.

Replaçant cet épisode célèbre, mais jamais étudié, dans le contexte

de l'ambitieuse politique du logement menée par la république

de Weimar, le livre compare les deux sociétés de construction

impliquées, la conservatrice Gagfah et la progressiste Gehag, et

présente leurs destinataires, à savoir le groupe social des employés.

Evoquant les convictions partagées par les maîtres d'ouvrage et les

maîtres d'œuvre sur la cité-jardin, la standardisation et la nécessaire

éducation des habitants, l'étude pose en des termes nouveaux la

question de la fracture entre modernisme et traditionalisme, liée à

des enjeux symboliques et recoupant l'antagonisme entre Kultur et

Zivilisation. Grâce à des sources inédites, l'ouvrage propose de

nouvelles hypothèses sur ce moment crucial où le renouvellement

de la culture architecturale, engagé au début du siècle, rencontre

l'émergence de la société de masse avec ses nouvelles exigences

en matière d'habitat. Il vient aussi combler une considérable lacune

historiographique des études françaises sur l'architecture et sur l'Allemagne.