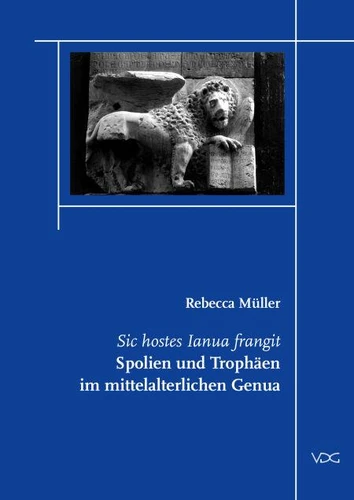

Sic hostes Ianua frangit. Spolien und Trophäen im mittelalterlichen Genua

Par :Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages364

- FormatPDF

- ISBN3-95899-211-0

- EAN9783958992115

- Date de parution01/01/2002

- Protection num.Digital Watermarking

- Taille30 Mo

- Infos supplémentairespdf

- ÉditeurVDG Weimar - Verlag und Datenb

Résumé

Stadttore, Kirchen und der Kommunalpalast dienten im Genua des 12. bis 15. Jahrhunderts der Präsentation zahlreicher antiker Spolien und mittelalterlicher Trophäen. Skulpturen, Inschriften, Militärabzeichen und andere Objekte, die oft als Kriegsbeute nach Genua gelangt waren, standen so an prominenten, für die städtische Identität zentralen Orten vor Augen. Ihre Bedeutung und ihre Wahrnehmung in einer städtischen Öffentlichkeit untersucht diese Arbeit.

Als erste Monographie zur Genueser Spolienverwendung trägt sie zu einem differenzierten Bild des Spoliengebrauchs in Italien bei, beleuchtet Aspekte mittelalterlicher Stadtkultur und versteht sich nicht zuletzt als Studie zur Kunst des mittelalterlichen Genua, das trotz seiner eminenten historischen Bedeutung noch zu selten im Mittelpunkt des Forschungsinteresses steht. Der Vergleich mit den Seemächten Pisa und Venedig, aber auch mit der Selbstdarstellung zeitgenössischer Herrscher, lässt Strategien der städtischen wie der familiären Legitimation durch Spolien ebenso klar hervortreten wie die Formen der Antikenrezption, die von der künstlerischen Überarbeitung der Spolie bis zur Aufnahme antiker Repräsentationsgattungen reicht.

Einen Schwerpunkt bilden die im Dienst der Kommune auf den Kreuzzügen und in den Schlachten gegen Pisa und Venedig erbeuteten Trophäen. Sie werden, weit über Genua hinausgreifend, in den Kontext eines verbreiteten, in der Antike wurzelnden ?Trophäenwesens? gestellt, dem nicht nur in den italienischen Kommunen eine identitätstiftende Funktion zukam. Mit den Doria kommt eine führende Genueser Adelsfamilie in den Blick, an deren Familienkirche sich antike Spolien und mittelalterliche Trophäen mit monumentalen Ehreninschriften und zeremoniellem Schlachtengedenken zu einer vielschichtigen Triumphalsymbolik verbinden.

Im Dienst der profanen memoria einzelner Familienmitglieder erfährt dieses Programm noch im 16. Jahrhundert gleichsam eine Fortsetzung durch Andrea Doria und erscheint so als Modell für eine erfolgreiche Instrumentalisierung der Vergangenheit. Mit dieser Fassadenausstattung wird ein bislang wenig beachtetes Monument des Trecento erstmals umfassend in seiner Bedeutung als Träger visuell erfahrbarer Propaganda gewürdigt.

Als erste Monographie zur Genueser Spolienverwendung trägt sie zu einem differenzierten Bild des Spoliengebrauchs in Italien bei, beleuchtet Aspekte mittelalterlicher Stadtkultur und versteht sich nicht zuletzt als Studie zur Kunst des mittelalterlichen Genua, das trotz seiner eminenten historischen Bedeutung noch zu selten im Mittelpunkt des Forschungsinteresses steht. Der Vergleich mit den Seemächten Pisa und Venedig, aber auch mit der Selbstdarstellung zeitgenössischer Herrscher, lässt Strategien der städtischen wie der familiären Legitimation durch Spolien ebenso klar hervortreten wie die Formen der Antikenrezption, die von der künstlerischen Überarbeitung der Spolie bis zur Aufnahme antiker Repräsentationsgattungen reicht.

Einen Schwerpunkt bilden die im Dienst der Kommune auf den Kreuzzügen und in den Schlachten gegen Pisa und Venedig erbeuteten Trophäen. Sie werden, weit über Genua hinausgreifend, in den Kontext eines verbreiteten, in der Antike wurzelnden ?Trophäenwesens? gestellt, dem nicht nur in den italienischen Kommunen eine identitätstiftende Funktion zukam. Mit den Doria kommt eine führende Genueser Adelsfamilie in den Blick, an deren Familienkirche sich antike Spolien und mittelalterliche Trophäen mit monumentalen Ehreninschriften und zeremoniellem Schlachtengedenken zu einer vielschichtigen Triumphalsymbolik verbinden.

Im Dienst der profanen memoria einzelner Familienmitglieder erfährt dieses Programm noch im 16. Jahrhundert gleichsam eine Fortsetzung durch Andrea Doria und erscheint so als Modell für eine erfolgreiche Instrumentalisierung der Vergangenheit. Mit dieser Fassadenausstattung wird ein bislang wenig beachtetes Monument des Trecento erstmals umfassend in seiner Bedeutung als Träger visuell erfahrbarer Propaganda gewürdigt.

Stadttore, Kirchen und der Kommunalpalast dienten im Genua des 12. bis 15. Jahrhunderts der Präsentation zahlreicher antiker Spolien und mittelalterlicher Trophäen. Skulpturen, Inschriften, Militärabzeichen und andere Objekte, die oft als Kriegsbeute nach Genua gelangt waren, standen so an prominenten, für die städtische Identität zentralen Orten vor Augen. Ihre Bedeutung und ihre Wahrnehmung in einer städtischen Öffentlichkeit untersucht diese Arbeit.

Als erste Monographie zur Genueser Spolienverwendung trägt sie zu einem differenzierten Bild des Spoliengebrauchs in Italien bei, beleuchtet Aspekte mittelalterlicher Stadtkultur und versteht sich nicht zuletzt als Studie zur Kunst des mittelalterlichen Genua, das trotz seiner eminenten historischen Bedeutung noch zu selten im Mittelpunkt des Forschungsinteresses steht. Der Vergleich mit den Seemächten Pisa und Venedig, aber auch mit der Selbstdarstellung zeitgenössischer Herrscher, lässt Strategien der städtischen wie der familiären Legitimation durch Spolien ebenso klar hervortreten wie die Formen der Antikenrezption, die von der künstlerischen Überarbeitung der Spolie bis zur Aufnahme antiker Repräsentationsgattungen reicht.

Einen Schwerpunkt bilden die im Dienst der Kommune auf den Kreuzzügen und in den Schlachten gegen Pisa und Venedig erbeuteten Trophäen. Sie werden, weit über Genua hinausgreifend, in den Kontext eines verbreiteten, in der Antike wurzelnden ?Trophäenwesens? gestellt, dem nicht nur in den italienischen Kommunen eine identitätstiftende Funktion zukam. Mit den Doria kommt eine führende Genueser Adelsfamilie in den Blick, an deren Familienkirche sich antike Spolien und mittelalterliche Trophäen mit monumentalen Ehreninschriften und zeremoniellem Schlachtengedenken zu einer vielschichtigen Triumphalsymbolik verbinden.

Im Dienst der profanen memoria einzelner Familienmitglieder erfährt dieses Programm noch im 16. Jahrhundert gleichsam eine Fortsetzung durch Andrea Doria und erscheint so als Modell für eine erfolgreiche Instrumentalisierung der Vergangenheit. Mit dieser Fassadenausstattung wird ein bislang wenig beachtetes Monument des Trecento erstmals umfassend in seiner Bedeutung als Träger visuell erfahrbarer Propaganda gewürdigt.

Als erste Monographie zur Genueser Spolienverwendung trägt sie zu einem differenzierten Bild des Spoliengebrauchs in Italien bei, beleuchtet Aspekte mittelalterlicher Stadtkultur und versteht sich nicht zuletzt als Studie zur Kunst des mittelalterlichen Genua, das trotz seiner eminenten historischen Bedeutung noch zu selten im Mittelpunkt des Forschungsinteresses steht. Der Vergleich mit den Seemächten Pisa und Venedig, aber auch mit der Selbstdarstellung zeitgenössischer Herrscher, lässt Strategien der städtischen wie der familiären Legitimation durch Spolien ebenso klar hervortreten wie die Formen der Antikenrezption, die von der künstlerischen Überarbeitung der Spolie bis zur Aufnahme antiker Repräsentationsgattungen reicht.

Einen Schwerpunkt bilden die im Dienst der Kommune auf den Kreuzzügen und in den Schlachten gegen Pisa und Venedig erbeuteten Trophäen. Sie werden, weit über Genua hinausgreifend, in den Kontext eines verbreiteten, in der Antike wurzelnden ?Trophäenwesens? gestellt, dem nicht nur in den italienischen Kommunen eine identitätstiftende Funktion zukam. Mit den Doria kommt eine führende Genueser Adelsfamilie in den Blick, an deren Familienkirche sich antike Spolien und mittelalterliche Trophäen mit monumentalen Ehreninschriften und zeremoniellem Schlachtengedenken zu einer vielschichtigen Triumphalsymbolik verbinden.

Im Dienst der profanen memoria einzelner Familienmitglieder erfährt dieses Programm noch im 16. Jahrhundert gleichsam eine Fortsetzung durch Andrea Doria und erscheint so als Modell für eine erfolgreiche Instrumentalisierung der Vergangenheit. Mit dieser Fassadenausstattung wird ein bislang wenig beachtetes Monument des Trecento erstmals umfassend in seiner Bedeutung als Träger visuell erfahrbarer Propaganda gewürdigt.