- Accueil /

- Gilles Richard

Gilles Richard

Dernière sortie

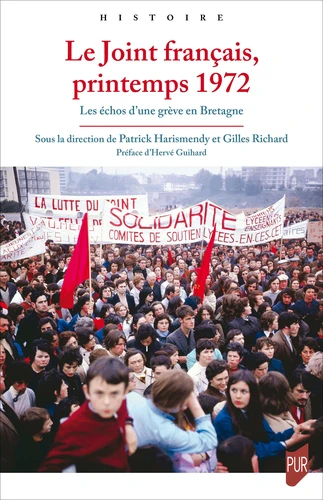

Le Joint français, printemps 1972

De la mi-mars au début mai 1972, les ouvrières et ouvriers du Joint français à Saint-Brieuc menèrent une grève très dure. L'usine avait été créée en 1962 dans des conditions très favorables au bénéfice de la Compagnie générale d'électricité. Le site employait 1 000 salariés à la transformation du caoutchouc et tranchait avec les autres industries mécaniques, métallurgiques, textiles ou brossières de la ville.

Le conflit éclata pour exiger le réalignement sur les grilles parisiennes, soit 70 centimes de l'heure. L'occupation immédiate du site par les forces de l'ordre, rendant impossible un piquet de grève classique, déplaça celui-ci en ville qui devint actrice de solidarités protéiformes. Singulier par sa localisation, relayé par des dons alimentaires locaux, d'importantes collectes financières régionales, puis un soutien culturel avec concerts parisiens et défilés sous bannière du gwenn a du, le mouvement affronta l'intransigeantisme de la direction d'entreprise grâce à la collaboration, pour ne pas dire l'unité, syndicale et politique à gauche qui se fit sans forte prééminence, laissant aux salariés une bonne part d'autonomie.

L'intervention tardive du pouvoir pompidolien, malgré l'importance de ses relais locaux dont René Pleven (président du conseil général et ministre), illustra les fragilités du projet chabaniste comme l'impunité des holdings, de constitution nouvelle. En privilégiant des analyses de l'intérieur de l'entreprise, de la ville, des ateliers, des diverses organisations syndicales, politiques et catholiques, l'ouvrage apporte un éclairage très neuf sur un dossier que l'on pensait connu.

Des documents et témoignages inédits donnent chair à cette lutte, sortant ainsi de l'abstraction ou d'une excessive symbolique. Se dessinent aussi avec force la séparation entre action syndicale et engagement politique dans ce monde ouvrier, avant tout d'OS, les illusions de l'extrême gauche d'alors pour recruter des adhérents, la relativité d'un « moment breton ». L'exceptionnalité de cette grève ressort par comparaison avec d'autres prenant la défense d'un représentant syndical (Saviem à Caen), affirmant l'identité basque (Michelin à Vitoria) ou écossaise (Upper Clyde Shipbuilders), mais ne parvenant pas à mobiliser un seul des ressorts briochins.

Mais, à cette date, Saint-Brieuc avait changé et la crise était bien là.

Le conflit éclata pour exiger le réalignement sur les grilles parisiennes, soit 70 centimes de l'heure. L'occupation immédiate du site par les forces de l'ordre, rendant impossible un piquet de grève classique, déplaça celui-ci en ville qui devint actrice de solidarités protéiformes. Singulier par sa localisation, relayé par des dons alimentaires locaux, d'importantes collectes financières régionales, puis un soutien culturel avec concerts parisiens et défilés sous bannière du gwenn a du, le mouvement affronta l'intransigeantisme de la direction d'entreprise grâce à la collaboration, pour ne pas dire l'unité, syndicale et politique à gauche qui se fit sans forte prééminence, laissant aux salariés une bonne part d'autonomie.

L'intervention tardive du pouvoir pompidolien, malgré l'importance de ses relais locaux dont René Pleven (président du conseil général et ministre), illustra les fragilités du projet chabaniste comme l'impunité des holdings, de constitution nouvelle. En privilégiant des analyses de l'intérieur de l'entreprise, de la ville, des ateliers, des diverses organisations syndicales, politiques et catholiques, l'ouvrage apporte un éclairage très neuf sur un dossier que l'on pensait connu.

Des documents et témoignages inédits donnent chair à cette lutte, sortant ainsi de l'abstraction ou d'une excessive symbolique. Se dessinent aussi avec force la séparation entre action syndicale et engagement politique dans ce monde ouvrier, avant tout d'OS, les illusions de l'extrême gauche d'alors pour recruter des adhérents, la relativité d'un « moment breton ». L'exceptionnalité de cette grève ressort par comparaison avec d'autres prenant la défense d'un représentant syndical (Saviem à Caen), affirmant l'identité basque (Michelin à Vitoria) ou écossaise (Upper Clyde Shipbuilders), mais ne parvenant pas à mobiliser un seul des ressorts briochins.

Mais, à cette date, Saint-Brieuc avait changé et la crise était bien là.

De la mi-mars au début mai 1972, les ouvrières et ouvriers du Joint français à Saint-Brieuc menèrent une grève très dure. L'usine avait été créée en 1962 dans des conditions très favorables au bénéfice de la Compagnie générale d'électricité. Le site employait 1 000 salariés à la transformation du caoutchouc et tranchait avec les autres industries mécaniques, métallurgiques, textiles ou brossières de la ville.

Le conflit éclata pour exiger le réalignement sur les grilles parisiennes, soit 70 centimes de l'heure. L'occupation immédiate du site par les forces de l'ordre, rendant impossible un piquet de grève classique, déplaça celui-ci en ville qui devint actrice de solidarités protéiformes. Singulier par sa localisation, relayé par des dons alimentaires locaux, d'importantes collectes financières régionales, puis un soutien culturel avec concerts parisiens et défilés sous bannière du gwenn a du, le mouvement affronta l'intransigeantisme de la direction d'entreprise grâce à la collaboration, pour ne pas dire l'unité, syndicale et politique à gauche qui se fit sans forte prééminence, laissant aux salariés une bonne part d'autonomie.

L'intervention tardive du pouvoir pompidolien, malgré l'importance de ses relais locaux dont René Pleven (président du conseil général et ministre), illustra les fragilités du projet chabaniste comme l'impunité des holdings, de constitution nouvelle. En privilégiant des analyses de l'intérieur de l'entreprise, de la ville, des ateliers, des diverses organisations syndicales, politiques et catholiques, l'ouvrage apporte un éclairage très neuf sur un dossier que l'on pensait connu.

Des documents et témoignages inédits donnent chair à cette lutte, sortant ainsi de l'abstraction ou d'une excessive symbolique. Se dessinent aussi avec force la séparation entre action syndicale et engagement politique dans ce monde ouvrier, avant tout d'OS, les illusions de l'extrême gauche d'alors pour recruter des adhérents, la relativité d'un « moment breton ». L'exceptionnalité de cette grève ressort par comparaison avec d'autres prenant la défense d'un représentant syndical (Saviem à Caen), affirmant l'identité basque (Michelin à Vitoria) ou écossaise (Upper Clyde Shipbuilders), mais ne parvenant pas à mobiliser un seul des ressorts briochins.

Mais, à cette date, Saint-Brieuc avait changé et la crise était bien là.

Le conflit éclata pour exiger le réalignement sur les grilles parisiennes, soit 70 centimes de l'heure. L'occupation immédiate du site par les forces de l'ordre, rendant impossible un piquet de grève classique, déplaça celui-ci en ville qui devint actrice de solidarités protéiformes. Singulier par sa localisation, relayé par des dons alimentaires locaux, d'importantes collectes financières régionales, puis un soutien culturel avec concerts parisiens et défilés sous bannière du gwenn a du, le mouvement affronta l'intransigeantisme de la direction d'entreprise grâce à la collaboration, pour ne pas dire l'unité, syndicale et politique à gauche qui se fit sans forte prééminence, laissant aux salariés une bonne part d'autonomie.

L'intervention tardive du pouvoir pompidolien, malgré l'importance de ses relais locaux dont René Pleven (président du conseil général et ministre), illustra les fragilités du projet chabaniste comme l'impunité des holdings, de constitution nouvelle. En privilégiant des analyses de l'intérieur de l'entreprise, de la ville, des ateliers, des diverses organisations syndicales, politiques et catholiques, l'ouvrage apporte un éclairage très neuf sur un dossier que l'on pensait connu.

Des documents et témoignages inédits donnent chair à cette lutte, sortant ainsi de l'abstraction ou d'une excessive symbolique. Se dessinent aussi avec force la séparation entre action syndicale et engagement politique dans ce monde ouvrier, avant tout d'OS, les illusions de l'extrême gauche d'alors pour recruter des adhérents, la relativité d'un « moment breton ». L'exceptionnalité de cette grève ressort par comparaison avec d'autres prenant la défense d'un représentant syndical (Saviem à Caen), affirmant l'identité basque (Michelin à Vitoria) ou écossaise (Upper Clyde Shipbuilders), mais ne parvenant pas à mobiliser un seul des ressorts briochins.

Mais, à cette date, Saint-Brieuc avait changé et la crise était bien là.

Les livres de Gilles Richard

Le Joint français, printemps 1972. Les échos d'une grève en Bretagne

Patrick Harismendy, Gilles Richard

Grand Format

26,00 €

12,99 €

13,00 €

Les années Mitterrand 1984-1988. L'alternance et la première cohabitation vues des régions

Gilles Richard, Sylvie Ollitrault

E-book

11,99 €

A chacun son Mai ?. Le tour de France de mai-juin 1968

Christian Chevandier, Bruno Benoît, Gilles Morin, Gilles Richard, Gilles Vergnon

E-book

9,99 €

Les partis à l'épreuve de 68. L'émergence d'un nouveau clivage (1971-1974)

Gilles Richard, Jacqueline Sainclivier

E-book

8,99 €

l'Ouest dans les années 68

Christian Bougeard, Vincent Porhel, Gilles Richard, Jacqueline Sainclivier

E-book

8,99 €

Histoire de l'UDF. L'Union pour la démocratie française, 1978-2007

Gilles Richard, Sylvie Guillaume, Jean-François Sirinelli

E-book

7,99 €

6,99 €

Les partis et la République. La recomposition du système partisan 1956-1967

Gilles Richard, Jacqueline Sainclivier

E-book

8,99 €

20,99 €

20,99 €

Les années Mitterrand 1984-1988. L'alternance et la première cohabitation vues des régions

Gilles Richard, Sylvie Ollitrault

Grand Format

24,00 €

23,00 €

29,90 €

28,00 €

Les partis à l'épreuve de 68. L'émergence d'un nouveau clivage (1971-1974)

Gilles Richard, Jacqueline Sainclivier

18,00 €

26,00 €