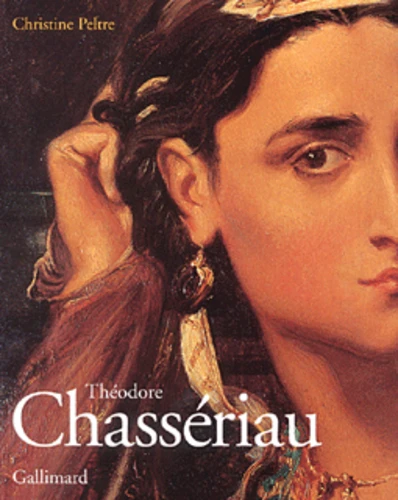

Theodore Chasseriau

Par :Formats :

Définitivement indisponible

Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.

- Nombre de pages255

- PrésentationRelié

- Poids1.765 kg

- Dimensions24,0 cm × 30,0 cm × 2,8 cm

- ISBN2-07-011564-X

- EAN9782070115648

- Date de parution13/11/2001

- Collectionmonographies

- ÉditeurGallimard

Résumé

Abordant avec une précocité étonnante les genres du portrait ou de la peinture d'histoire, la gravure, les grands décors pour des édifices civils et religieux, Théodore Chassériau (1819-1856) a laissé une œuvre dense où triomphent un style, une inspiration immédiatement identifiables, par la nervosité du trait ou les audaces de la couleur. Chassériau, pourtant, reste aujourd'hui un artiste méconnu.

Son œuvre se réduit le plus souvent, dans les histoires de l'art, aux mêmes reproductions, celles de La Toilette d Esther ou du Tepidarium. Quant à limage du peintre, elle est encore dessinée par le jugement du XIXe siècle : élève prodige dans l'atelier d'Ingres - qui pressentait en lui le " Napoléon de la peinture " -, Chassériau aurait rejoint Delacroix que, selon Baudelaire et d'autres après lui, il " cherche à détrousser " dès 1845. L'ouvrage de Christine Peltre tente de redéployer dans une abondante iconographie la richesse de Chassériau et, à la lumière des recherches récentes, s'attache à renouveler son approche - la dernière étude complète consacrée à l'artiste date de 1974. Personnalité du " Paris moderne ", celui de Tocqueville ou de la comtesse d'Agoult, le peintre souhaite " rajeunir " l'histoire du monde, et l'on peut dans certaines scènes retrouver les accents des conférences de Lacordaire, dont il a fait le portrait en 1840.

Amant de l'actrice Alice Ozy, ami de la tragédienne Rachel, Chassériau s'exprime dans sa peinture en homme de théâtre et il donne de Shakespeare une vision personnelle et inspirée. Dans l'exotisme enfin, avant comme après le voyage d'Algérie en 1846, il trouve des possibilités d'expression nouvelle en mêlant Orient et Occident : de certains panneaux du décor de la Cour des comptes ou des scènes de baptême de l'église Saint-Roch, on peut dire, avec Théophile Gautier, qu'ils sont d' " un Indien qui a fait ses études en Grèce ". Les dessins, riches de nombreuses annotations, retracent le cheminement des œuvres et la complexité d'une inspiration avide de liberté qui, loin d'être bridée par l'encombrant parrainage de deux maîtres, a sans cesse recherché des voies nouvelles, comme en témoigne symboliquement, peu avant la mort de l'artiste, la jeunesse ardente de La Défense des Gaules (1855).

Son œuvre se réduit le plus souvent, dans les histoires de l'art, aux mêmes reproductions, celles de La Toilette d Esther ou du Tepidarium. Quant à limage du peintre, elle est encore dessinée par le jugement du XIXe siècle : élève prodige dans l'atelier d'Ingres - qui pressentait en lui le " Napoléon de la peinture " -, Chassériau aurait rejoint Delacroix que, selon Baudelaire et d'autres après lui, il " cherche à détrousser " dès 1845. L'ouvrage de Christine Peltre tente de redéployer dans une abondante iconographie la richesse de Chassériau et, à la lumière des recherches récentes, s'attache à renouveler son approche - la dernière étude complète consacrée à l'artiste date de 1974. Personnalité du " Paris moderne ", celui de Tocqueville ou de la comtesse d'Agoult, le peintre souhaite " rajeunir " l'histoire du monde, et l'on peut dans certaines scènes retrouver les accents des conférences de Lacordaire, dont il a fait le portrait en 1840.

Amant de l'actrice Alice Ozy, ami de la tragédienne Rachel, Chassériau s'exprime dans sa peinture en homme de théâtre et il donne de Shakespeare une vision personnelle et inspirée. Dans l'exotisme enfin, avant comme après le voyage d'Algérie en 1846, il trouve des possibilités d'expression nouvelle en mêlant Orient et Occident : de certains panneaux du décor de la Cour des comptes ou des scènes de baptême de l'église Saint-Roch, on peut dire, avec Théophile Gautier, qu'ils sont d' " un Indien qui a fait ses études en Grèce ". Les dessins, riches de nombreuses annotations, retracent le cheminement des œuvres et la complexité d'une inspiration avide de liberté qui, loin d'être bridée par l'encombrant parrainage de deux maîtres, a sans cesse recherché des voies nouvelles, comme en témoigne symboliquement, peu avant la mort de l'artiste, la jeunesse ardente de La Défense des Gaules (1855).

Abordant avec une précocité étonnante les genres du portrait ou de la peinture d'histoire, la gravure, les grands décors pour des édifices civils et religieux, Théodore Chassériau (1819-1856) a laissé une œuvre dense où triomphent un style, une inspiration immédiatement identifiables, par la nervosité du trait ou les audaces de la couleur. Chassériau, pourtant, reste aujourd'hui un artiste méconnu.

Son œuvre se réduit le plus souvent, dans les histoires de l'art, aux mêmes reproductions, celles de La Toilette d Esther ou du Tepidarium. Quant à limage du peintre, elle est encore dessinée par le jugement du XIXe siècle : élève prodige dans l'atelier d'Ingres - qui pressentait en lui le " Napoléon de la peinture " -, Chassériau aurait rejoint Delacroix que, selon Baudelaire et d'autres après lui, il " cherche à détrousser " dès 1845. L'ouvrage de Christine Peltre tente de redéployer dans une abondante iconographie la richesse de Chassériau et, à la lumière des recherches récentes, s'attache à renouveler son approche - la dernière étude complète consacrée à l'artiste date de 1974. Personnalité du " Paris moderne ", celui de Tocqueville ou de la comtesse d'Agoult, le peintre souhaite " rajeunir " l'histoire du monde, et l'on peut dans certaines scènes retrouver les accents des conférences de Lacordaire, dont il a fait le portrait en 1840.

Amant de l'actrice Alice Ozy, ami de la tragédienne Rachel, Chassériau s'exprime dans sa peinture en homme de théâtre et il donne de Shakespeare une vision personnelle et inspirée. Dans l'exotisme enfin, avant comme après le voyage d'Algérie en 1846, il trouve des possibilités d'expression nouvelle en mêlant Orient et Occident : de certains panneaux du décor de la Cour des comptes ou des scènes de baptême de l'église Saint-Roch, on peut dire, avec Théophile Gautier, qu'ils sont d' " un Indien qui a fait ses études en Grèce ". Les dessins, riches de nombreuses annotations, retracent le cheminement des œuvres et la complexité d'une inspiration avide de liberté qui, loin d'être bridée par l'encombrant parrainage de deux maîtres, a sans cesse recherché des voies nouvelles, comme en témoigne symboliquement, peu avant la mort de l'artiste, la jeunesse ardente de La Défense des Gaules (1855).

Son œuvre se réduit le plus souvent, dans les histoires de l'art, aux mêmes reproductions, celles de La Toilette d Esther ou du Tepidarium. Quant à limage du peintre, elle est encore dessinée par le jugement du XIXe siècle : élève prodige dans l'atelier d'Ingres - qui pressentait en lui le " Napoléon de la peinture " -, Chassériau aurait rejoint Delacroix que, selon Baudelaire et d'autres après lui, il " cherche à détrousser " dès 1845. L'ouvrage de Christine Peltre tente de redéployer dans une abondante iconographie la richesse de Chassériau et, à la lumière des recherches récentes, s'attache à renouveler son approche - la dernière étude complète consacrée à l'artiste date de 1974. Personnalité du " Paris moderne ", celui de Tocqueville ou de la comtesse d'Agoult, le peintre souhaite " rajeunir " l'histoire du monde, et l'on peut dans certaines scènes retrouver les accents des conférences de Lacordaire, dont il a fait le portrait en 1840.

Amant de l'actrice Alice Ozy, ami de la tragédienne Rachel, Chassériau s'exprime dans sa peinture en homme de théâtre et il donne de Shakespeare une vision personnelle et inspirée. Dans l'exotisme enfin, avant comme après le voyage d'Algérie en 1846, il trouve des possibilités d'expression nouvelle en mêlant Orient et Occident : de certains panneaux du décor de la Cour des comptes ou des scènes de baptême de l'église Saint-Roch, on peut dire, avec Théophile Gautier, qu'ils sont d' " un Indien qui a fait ses études en Grèce ". Les dessins, riches de nombreuses annotations, retracent le cheminement des œuvres et la complexité d'une inspiration avide de liberté qui, loin d'être bridée par l'encombrant parrainage de deux maîtres, a sans cesse recherché des voies nouvelles, comme en témoigne symboliquement, peu avant la mort de l'artiste, la jeunesse ardente de La Défense des Gaules (1855).