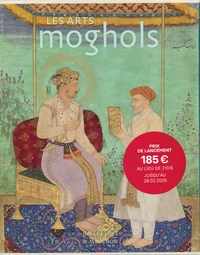

30 août 1569. Naissance près d'Agra de celui qui deviendra le quatrième monarque de la dynastie moghole (1526-1857) : Jahangir de son nom de règne, un des principaux protagonistes de cet ouvrage. Son père Akbar était doté d'une ascendance doublement prestigieuse puisqu'il avait pour ancêtres à la fois le Mongol Chingiz Khan (Gengis Khan, mort en 1227) et le Turc Timur (Tamerlan, mort en 1405) - deux insatiables conquérants qui avaient porté l'idée d'empire universel à travers l'Eurasie et dont la mémoire est encore bien vivante.

Centré sur le règne de Jahangir (1605-1627), l'ouvrage en propose non pas une histoire linéaire, mais une relecture ciblée basée sur la mise en regard d'une large palette de sources impériales et non-impériales (chroniques, mémoires, littérature "confessionnelle" et documents administratifs en persan mais aussi vestiges de la culture matérielle contemporaine). Ce faisant, il met à jour les inflexions qui marquèrent le premier quart du XVIIe siècle tant en matière de définition et de projection de l'autorité impériale moghole qu'en matière de gestion de la diversité ethnique et religieuse et de centralisme étatique.

Préliminaire à la réflexion globale engagée sur le pouvoir moghol à l'époque de Jahangir, le prologue démonte les processus historiographiques qui présidèrent à la construction de l'image d'incapacité politique généralement attachée à ce souverain. A travers une analyse croisant les perspectives sur l'imperium jahangiride, le corps de l'étude en propose une interprétation renouvelée et le confronte aux diverses conceptions et formes de pouvoir coexistant dans le cercle des élites mogholes, que leur spécialisation soit militaire, administrative ou religieuse et qu'elles soient ou non intégrées dans l'appareil d'Etat.

L'épilogue, enfin, élargit la réflexion aux relations entre le pouvoir jahangiride et deux des autres grandes puissances de l'Asie musulmane de la première modernité - l'Iran safavide et le khanat chingizide d'Asie centrale.

30 août 1569. Naissance près d'Agra de celui qui deviendra le quatrième monarque de la dynastie moghole (1526-1857) : Jahangir de son nom de règne, un des principaux protagonistes de cet ouvrage. Son père Akbar était doté d'une ascendance doublement prestigieuse puisqu'il avait pour ancêtres à la fois le Mongol Chingiz Khan (Gengis Khan, mort en 1227) et le Turc Timur (Tamerlan, mort en 1405) - deux insatiables conquérants qui avaient porté l'idée d'empire universel à travers l'Eurasie et dont la mémoire est encore bien vivante.

Centré sur le règne de Jahangir (1605-1627), l'ouvrage en propose non pas une histoire linéaire, mais une relecture ciblée basée sur la mise en regard d'une large palette de sources impériales et non-impériales (chroniques, mémoires, littérature "confessionnelle" et documents administratifs en persan mais aussi vestiges de la culture matérielle contemporaine). Ce faisant, il met à jour les inflexions qui marquèrent le premier quart du XVIIe siècle tant en matière de définition et de projection de l'autorité impériale moghole qu'en matière de gestion de la diversité ethnique et religieuse et de centralisme étatique.

Préliminaire à la réflexion globale engagée sur le pouvoir moghol à l'époque de Jahangir, le prologue démonte les processus historiographiques qui présidèrent à la construction de l'image d'incapacité politique généralement attachée à ce souverain. A travers une analyse croisant les perspectives sur l'imperium jahangiride, le corps de l'étude en propose une interprétation renouvelée et le confronte aux diverses conceptions et formes de pouvoir coexistant dans le cercle des élites mogholes, que leur spécialisation soit militaire, administrative ou religieuse et qu'elles soient ou non intégrées dans l'appareil d'Etat.

L'épilogue, enfin, élargit la réflexion aux relations entre le pouvoir jahangiride et deux des autres grandes puissances de l'Asie musulmane de la première modernité - l'Iran safavide et le khanat chingizide d'Asie centrale.