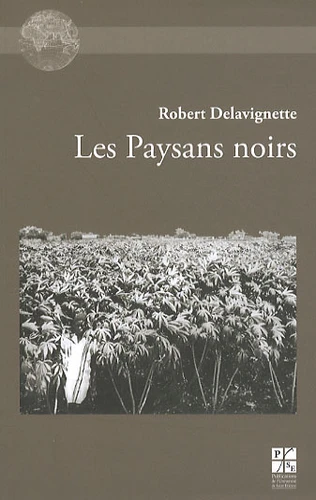

Les Paysans noirs

Par :Formats :

Définitivement indisponible

Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.

- Paiement en ligne :

- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible

- Retrait Click and Collect en magasin gratuit

- Réservation en ligne avec paiement en magasin :

- Indisponible pour réserver et payer en magasin

- Nombre de pages213

- PrésentationBroché

- FormatGrand Format

- Poids0.243 kg

- Dimensions12,5 cm × 19,0 cm × 1,3 cm

- ISBN978-2-86272-573-4

- EAN9782862725734

- Date de parution14/04/2011

- CollectionLong-courriers

- ÉditeurPU Saint-Etienne

- PostfacierJanos Riesz

Résumé

Les Paysans noirs est un " roman paysan " qui raconte, à la première personne, la vie d'un administrateur colonial d'une région de Haute-Volta, dans l'Afrique française du début du XXe siècle. Adressé à l'" Amie " lointaine restée en France, ce " récit soudanais en douze mois " évoque, sur fond de rivalités ethniques, les résistances de la société paysanne aux changements impulsés par le régime colonial, qui s'efforce de moderniser l'agriculture traditionnelle. De sa première version (1931) à l'édition finale (1947), le texte change de nature : de récit ethnographique à tendance pastorale, il devient roman d'action, partagé entre le suspense d'un roman policier (investigations autour du meurtre du commandant français) et le combat pour le projet colonial, symbolisé par la construction d'une huilerie d'arachide.

Les Paysans noirs est un " roman paysan " qui raconte, à la première personne, la vie d'un administrateur colonial d'une région de Haute-Volta, dans l'Afrique française du début du XXe siècle. Adressé à l'" Amie " lointaine restée en France, ce " récit soudanais en douze mois " évoque, sur fond de rivalités ethniques, les résistances de la société paysanne aux changements impulsés par le régime colonial, qui s'efforce de moderniser l'agriculture traditionnelle. De sa première version (1931) à l'édition finale (1947), le texte change de nature : de récit ethnographique à tendance pastorale, il devient roman d'action, partagé entre le suspense d'un roman policier (investigations autour du meurtre du commandant français) et le combat pour le projet colonial, symbolisé par la construction d'une huilerie d'arachide.