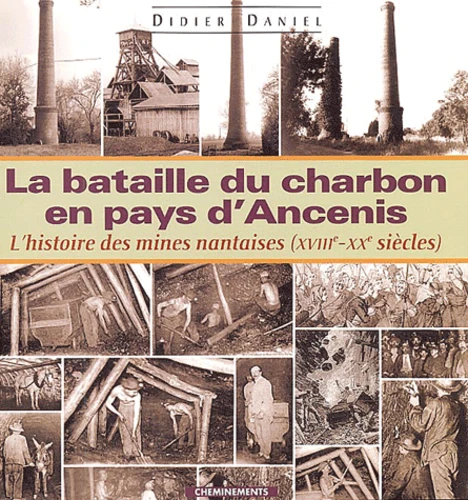

La Bataille du charbon en pays d'Ancenis ou l'histoire des mines nantaises (XVIIIe - XXe siècles)

Par :Formats :

Définitivement indisponible

Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.

- Paiement en ligne :

- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible

- Retrait Click and Collect en magasin gratuit

- Réservation en ligne avec paiement en magasin :

- Indisponible pour réserver et payer en magasin

- Nombre de pages185

- PrésentationBroché

- Poids0.605 kg

- Dimensions22,5 cm × 24,0 cm × 1,0 cm

- ISBN2-914474-96-2

- EAN9782914474962

- Date de parution01/12/2002

- ÉditeurCheminements/L'A part Editions

- PhotographeNathalie Lerouge

Résumé

Evoquer le travail du charbon à l'ouest de la France peut paraître une gageure. Or, l'ambiguïté se lève à l'étude des mines nantaises entre le XVIII e et le XXe siècles. L'histoire du bassin ligérien ne cesse en effet de nous étonner par la vitalité de ses exploitations, promues, en leurs temps, modèle d'économie pionnière. Les concessions minières perdureront jusqu'au milieu du XXe siècle. Ils en existent deux d'importance avant la Révolution : Languin et Montrelais, qui se subdivisent aux siècles suivant pour en créer deux nouvelles : les Touches et Mouzeil. Les conditions économiques et la richesse des sites sont inégales. La concession de Montrelais est de loin la plus prospère, la plus performante. Elle est la seule à se maintenir deux siècles durant. Son étude approfondie sert de support principal à la découverte des mines nantaises. S'il faut reconnaître le dynamisme du bassin nantais, ne concluons pas cependant au miracle économique. La lenteur du processus industriel, l 'impact des guerres de l'Ouest et les nouveaux enjeux capitalistes sont autant de facteurs qui nuisent à un essor durable. Le phénomène minier apparaît surtout comme une lente conquête ponctuée de conflits, d'avancées et de reculs, un développement somme toute commun à l'ensemble des régions françaises. Mais, à défaut de réussite industrielle, l'intérêt demeure pour ce territoire capable d'assimiler de nouvelles composantes sociales. Dans le pays nantais, l'intégration ouvrière se montre bien spécifique. Longtemps maintenu en marge de la société d'accueil, ce monde est, à la faveur du temps et des événements, reconnu puis idéalisé. Son apport n'est d'ailleurs pas négligeable comme source d'ouverture et de revitalisation. On le constate en pays d 'Ancenis, à l'est du sillon minier, qui voit dans le rapprochement des communautés paysannes et ouvrières, après la Révolution, la naissance d'une cohésion sociale sans précédent. On est alors loin d'une classe ouvrière à la traîne si bien dépeinte par Zola, une réalité pourtant tangible à l'extrémité nord de la France. Aujourd'hui, l'extraction minière a vécu, ici comme ailleurs mais reste le terreau du dynamisme local. Héritage d'un espace rural, elle est aussi un aspect méconnu d'une culture ouvrière riche et originale.

Evoquer le travail du charbon à l'ouest de la France peut paraître une gageure. Or, l'ambiguïté se lève à l'étude des mines nantaises entre le XVIII e et le XXe siècles. L'histoire du bassin ligérien ne cesse en effet de nous étonner par la vitalité de ses exploitations, promues, en leurs temps, modèle d'économie pionnière. Les concessions minières perdureront jusqu'au milieu du XXe siècle. Ils en existent deux d'importance avant la Révolution : Languin et Montrelais, qui se subdivisent aux siècles suivant pour en créer deux nouvelles : les Touches et Mouzeil. Les conditions économiques et la richesse des sites sont inégales. La concession de Montrelais est de loin la plus prospère, la plus performante. Elle est la seule à se maintenir deux siècles durant. Son étude approfondie sert de support principal à la découverte des mines nantaises. S'il faut reconnaître le dynamisme du bassin nantais, ne concluons pas cependant au miracle économique. La lenteur du processus industriel, l 'impact des guerres de l'Ouest et les nouveaux enjeux capitalistes sont autant de facteurs qui nuisent à un essor durable. Le phénomène minier apparaît surtout comme une lente conquête ponctuée de conflits, d'avancées et de reculs, un développement somme toute commun à l'ensemble des régions françaises. Mais, à défaut de réussite industrielle, l'intérêt demeure pour ce territoire capable d'assimiler de nouvelles composantes sociales. Dans le pays nantais, l'intégration ouvrière se montre bien spécifique. Longtemps maintenu en marge de la société d'accueil, ce monde est, à la faveur du temps et des événements, reconnu puis idéalisé. Son apport n'est d'ailleurs pas négligeable comme source d'ouverture et de revitalisation. On le constate en pays d 'Ancenis, à l'est du sillon minier, qui voit dans le rapprochement des communautés paysannes et ouvrières, après la Révolution, la naissance d'une cohésion sociale sans précédent. On est alors loin d'une classe ouvrière à la traîne si bien dépeinte par Zola, une réalité pourtant tangible à l'extrémité nord de la France. Aujourd'hui, l'extraction minière a vécu, ici comme ailleurs mais reste le terreau du dynamisme local. Héritage d'un espace rural, elle est aussi un aspect méconnu d'une culture ouvrière riche et originale.