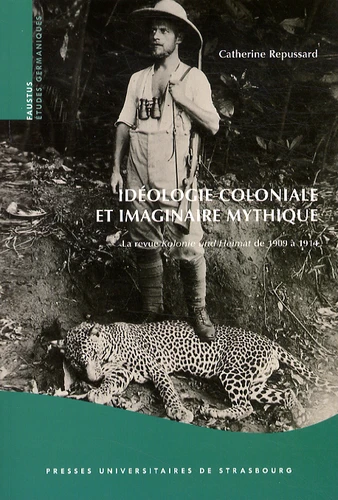

Idéologie coloniale et imaginaire mythique. Le revue Kolonie und Heimat de 1909 à 1914

Par :Formats :

- Paiement en ligne :

- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible

- Retrait Click and Collect en magasin gratuit

- Réservation en ligne avec paiement en magasin :

- Indisponible pour réserver et payer en magasin

- Nombre de pages267

- PrésentationBroché

- Poids0.49 kg

- Dimensions16,5 cm × 24,0 cm × 1,5 cm

- ISBN978-2-86820-586-5

- EAN9782868205865

- Date de parution01/01/2015

- CollectionFaustus/Etudes germaniques

- ÉditeurPU de Strasbourg

Résumé

L'idéologie coloniale telle qu'elle s'est déployée au sein de l'espace germanophone au début du siècle dernier n'est-elle pas intimement liée au "désir de mythe" devant faire pièce à une certaine vision de la modernité ? Voilà la question à laquelle cherche à répondre cet ouvrage. Une première partie, intitulée "Contextes" est consacrée à une présentation factuelle du colonialisme allemand, à ses acteurs et à ses moyens de diffusion, surtout journalistiques, tout en s'attachant à présenter certaines interprétations du phénomène colonial.

Une seconde partie, renouvelant les questions interprétatives, montre que l'imaginaire colonial allemand fut à l'origine de nombreuses productions spécifiques, relevant du mythe. Abordée à partir de travaux initiés par Pierre Brunei et développés par Gilbert Durand, l'approche privilégiée ici s'appuie sur les concepts opératoires de mythocritique et de "mythodologie", en vue de dégager les articulations de l'imaginaire colonial allemand, saisies comme idéologèmes" afin de marquer leur ancrage idéologique et politique.

Pour l'essentiel, cet imaginaire semble se concentrer autour de trois grandes travées imaginatives que constituent "la nostalgie des origines", "la lutte entre le Bien et le Mal" et "le Grand Un", associé au "mythe du progrès indéfini". Ainsi, le retour à une Germanie idéalisée que doit permettre de réaliser l'implantation coloniale porte-t-il les germes d'une Allemagne repensée et réinventée outre-mer.

La Volksgerneinschaft coloniale, enracinée dans un imaginaire völkisch doit permettre la rénovation de l'Allemagne wilhelminienne, perçue comme sclérosée par les coloniaux de toute obédience.

Une seconde partie, renouvelant les questions interprétatives, montre que l'imaginaire colonial allemand fut à l'origine de nombreuses productions spécifiques, relevant du mythe. Abordée à partir de travaux initiés par Pierre Brunei et développés par Gilbert Durand, l'approche privilégiée ici s'appuie sur les concepts opératoires de mythocritique et de "mythodologie", en vue de dégager les articulations de l'imaginaire colonial allemand, saisies comme idéologèmes" afin de marquer leur ancrage idéologique et politique.

Pour l'essentiel, cet imaginaire semble se concentrer autour de trois grandes travées imaginatives que constituent "la nostalgie des origines", "la lutte entre le Bien et le Mal" et "le Grand Un", associé au "mythe du progrès indéfini". Ainsi, le retour à une Germanie idéalisée que doit permettre de réaliser l'implantation coloniale porte-t-il les germes d'une Allemagne repensée et réinventée outre-mer.

La Volksgerneinschaft coloniale, enracinée dans un imaginaire völkisch doit permettre la rénovation de l'Allemagne wilhelminienne, perçue comme sclérosée par les coloniaux de toute obédience.

L'idéologie coloniale telle qu'elle s'est déployée au sein de l'espace germanophone au début du siècle dernier n'est-elle pas intimement liée au "désir de mythe" devant faire pièce à une certaine vision de la modernité ? Voilà la question à laquelle cherche à répondre cet ouvrage. Une première partie, intitulée "Contextes" est consacrée à une présentation factuelle du colonialisme allemand, à ses acteurs et à ses moyens de diffusion, surtout journalistiques, tout en s'attachant à présenter certaines interprétations du phénomène colonial.

Une seconde partie, renouvelant les questions interprétatives, montre que l'imaginaire colonial allemand fut à l'origine de nombreuses productions spécifiques, relevant du mythe. Abordée à partir de travaux initiés par Pierre Brunei et développés par Gilbert Durand, l'approche privilégiée ici s'appuie sur les concepts opératoires de mythocritique et de "mythodologie", en vue de dégager les articulations de l'imaginaire colonial allemand, saisies comme idéologèmes" afin de marquer leur ancrage idéologique et politique.

Pour l'essentiel, cet imaginaire semble se concentrer autour de trois grandes travées imaginatives que constituent "la nostalgie des origines", "la lutte entre le Bien et le Mal" et "le Grand Un", associé au "mythe du progrès indéfini". Ainsi, le retour à une Germanie idéalisée que doit permettre de réaliser l'implantation coloniale porte-t-il les germes d'une Allemagne repensée et réinventée outre-mer.

La Volksgerneinschaft coloniale, enracinée dans un imaginaire völkisch doit permettre la rénovation de l'Allemagne wilhelminienne, perçue comme sclérosée par les coloniaux de toute obédience.

Une seconde partie, renouvelant les questions interprétatives, montre que l'imaginaire colonial allemand fut à l'origine de nombreuses productions spécifiques, relevant du mythe. Abordée à partir de travaux initiés par Pierre Brunei et développés par Gilbert Durand, l'approche privilégiée ici s'appuie sur les concepts opératoires de mythocritique et de "mythodologie", en vue de dégager les articulations de l'imaginaire colonial allemand, saisies comme idéologèmes" afin de marquer leur ancrage idéologique et politique.

Pour l'essentiel, cet imaginaire semble se concentrer autour de trois grandes travées imaginatives que constituent "la nostalgie des origines", "la lutte entre le Bien et le Mal" et "le Grand Un", associé au "mythe du progrès indéfini". Ainsi, le retour à une Germanie idéalisée que doit permettre de réaliser l'implantation coloniale porte-t-il les germes d'une Allemagne repensée et réinventée outre-mer.

La Volksgerneinschaft coloniale, enracinée dans un imaginaire völkisch doit permettre la rénovation de l'Allemagne wilhelminienne, perçue comme sclérosée par les coloniaux de toute obédience.