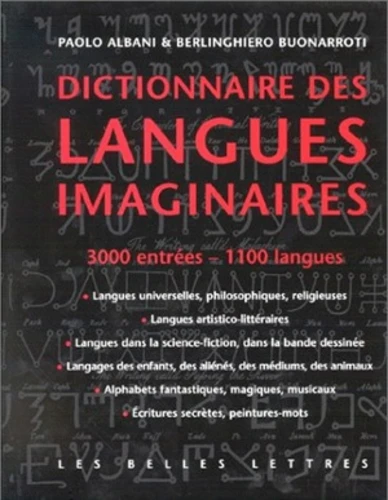

Dictionnaire Des Langues Imaginaires

Par : ,Formats :

Définitivement indisponible

Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.

- Paiement en ligne :

- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible

- Retrait Click and Collect en magasin gratuit

- Réservation en ligne avec paiement en magasin :

- Indisponible pour réserver et payer en magasin

- Nombre de pages573

- PrésentationRelié

- Poids1.63 kg

- Dimensions22,5 cm × 28,5 cm × 3,6 cm

- ISBN2-251-44170-0

- EAN9782251441702

- Date de parution14/02/2001

- ÉditeurBelles Lettres

Résumé

Un dictionnaire des " langues imaginaires " est un étrange corpus : sans limites chronologiques ni géographiques, il s'intéresse aux langues qui, à la différence des langues dites " naturelles ", ne nous sont pas apprises par nos parents. Le phénomène des " langues imaginaires " inclut aussi bien langues sacrées (glossolalie, langues mystiques ou extatiques, langage des chamans etc.) que " profanes ", les langues universelles comme l'Espéranto, et le Volapük, les " pasigraphies " et " pasilalies ", ou celles à finalité purement expressive : les langues enfantines, les langues des fous littéraires, les langues des médiums, les langues artistico-littéraires (poésie, théâtre, cinéma, bande dessinée), les langues fantastiques, celles de la science-fiction, les langues expérimentales (Zaum, Dada, Lettrisme).

Les 500 auteurs cités vont d'Aristophane (405 av. J.-C.) à Harry Harrison (1988), en passant par Rabelais, Thomas More, Folengo, Jakob Böhme, Kircher, Swift, Holberg, Couturat, Leau, Tzara, Kandinsky, Joyce, Borges, Artaud, Queneau, Isou, Dario Fo... Les grands théoriciens des divers projets de langue parfaite des XVIIe et XVIIIe siècles (Leibniz, Wilkins, Schott...), les inventeurs des langues artificielles des XIXe et XXe siècles (Zamenhof, Schleyer...), les inventeurs de systèmes universels (Dalgarno, Delormel, Grosselin, Becher...) et les fous littéraires (Brisset, Postel...) ne sont pas oubliés.

Les 500 auteurs cités vont d'Aristophane (405 av. J.-C.) à Harry Harrison (1988), en passant par Rabelais, Thomas More, Folengo, Jakob Böhme, Kircher, Swift, Holberg, Couturat, Leau, Tzara, Kandinsky, Joyce, Borges, Artaud, Queneau, Isou, Dario Fo... Les grands théoriciens des divers projets de langue parfaite des XVIIe et XVIIIe siècles (Leibniz, Wilkins, Schott...), les inventeurs des langues artificielles des XIXe et XXe siècles (Zamenhof, Schleyer...), les inventeurs de systèmes universels (Dalgarno, Delormel, Grosselin, Becher...) et les fous littéraires (Brisset, Postel...) ne sont pas oubliés.

Un dictionnaire des " langues imaginaires " est un étrange corpus : sans limites chronologiques ni géographiques, il s'intéresse aux langues qui, à la différence des langues dites " naturelles ", ne nous sont pas apprises par nos parents. Le phénomène des " langues imaginaires " inclut aussi bien langues sacrées (glossolalie, langues mystiques ou extatiques, langage des chamans etc.) que " profanes ", les langues universelles comme l'Espéranto, et le Volapük, les " pasigraphies " et " pasilalies ", ou celles à finalité purement expressive : les langues enfantines, les langues des fous littéraires, les langues des médiums, les langues artistico-littéraires (poésie, théâtre, cinéma, bande dessinée), les langues fantastiques, celles de la science-fiction, les langues expérimentales (Zaum, Dada, Lettrisme).

Les 500 auteurs cités vont d'Aristophane (405 av. J.-C.) à Harry Harrison (1988), en passant par Rabelais, Thomas More, Folengo, Jakob Böhme, Kircher, Swift, Holberg, Couturat, Leau, Tzara, Kandinsky, Joyce, Borges, Artaud, Queneau, Isou, Dario Fo... Les grands théoriciens des divers projets de langue parfaite des XVIIe et XVIIIe siècles (Leibniz, Wilkins, Schott...), les inventeurs des langues artificielles des XIXe et XXe siècles (Zamenhof, Schleyer...), les inventeurs de systèmes universels (Dalgarno, Delormel, Grosselin, Becher...) et les fous littéraires (Brisset, Postel...) ne sont pas oubliés.

Les 500 auteurs cités vont d'Aristophane (405 av. J.-C.) à Harry Harrison (1988), en passant par Rabelais, Thomas More, Folengo, Jakob Böhme, Kircher, Swift, Holberg, Couturat, Leau, Tzara, Kandinsky, Joyce, Borges, Artaud, Queneau, Isou, Dario Fo... Les grands théoriciens des divers projets de langue parfaite des XVIIe et XVIIIe siècles (Leibniz, Wilkins, Schott...), les inventeurs des langues artificielles des XIXe et XXe siècles (Zamenhof, Schleyer...), les inventeurs de systèmes universels (Dalgarno, Delormel, Grosselin, Becher...) et les fous littéraires (Brisset, Postel...) ne sont pas oubliés.