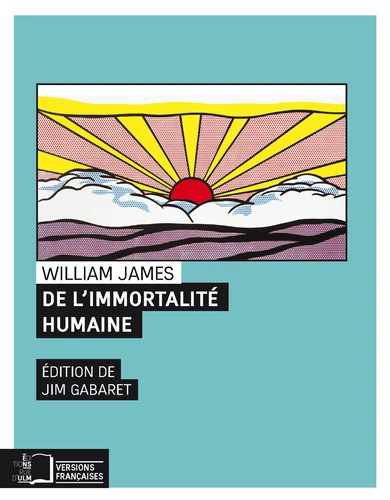

De l'immortalité humaine. Deux prétendues objections à cette doctrine

Par :Formats :

- Paiement en ligne :

- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 27 novembreCet article doit être commandé chez un fournisseur. Votre colis vous sera expédié 9 à 10 jours après la date de votre commande.

- Retrait Click and Collect en magasin gratuit

- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 27 novembre

- Réservation en ligne avec paiement en magasin :

- Indisponible pour réserver et payer en magasin

- Nombre de pages136

- PrésentationBroché

- Poids0.162 kg

- Dimensions14,2 cm × 18,2 cm × 1,2 cm

- ISBN978-2-7288-0535-8

- EAN9782728805358

- Date de parution08/10/2015

- CollectionVersions françaises

- ÉditeurRue d'Ulm

- TraducteurJim Gabaret

Résumé

La rhétorique du grand conférencier qu'était James donne à cet essai inédit en français l'élan d'une charge. Il bat en brèche deux pans d'un même esprit scientiste et matérialiste contre lequel il s'agit de se prémunir : car celui-ci empêche de concevoir une immortalité de l'esprit qui n'a pourtant rien d'impossible aux yeux de l'auteur. S'appuyant sur la psychophysiologie et sur les recherches psychiques et médiumniques de la fin du XIXe siècle, De l'immortalité humaine (1898) permet de comprendre en profondeur la méthode pragmatiste et l'empirisme radical, offrant des arguments encore puissants contre un réductionnisme qui n'a fait que s'accroître depuis, au sein des neurosciences notamment.

La rhétorique du grand conférencier qu'était James donne à cet essai inédit en français l'élan d'une charge. Il bat en brèche deux pans d'un même esprit scientiste et matérialiste contre lequel il s'agit de se prémunir : car celui-ci empêche de concevoir une immortalité de l'esprit qui n'a pourtant rien d'impossible aux yeux de l'auteur. S'appuyant sur la psychophysiologie et sur les recherches psychiques et médiumniques de la fin du XIXe siècle, De l'immortalité humaine (1898) permet de comprendre en profondeur la méthode pragmatiste et l'empirisme radical, offrant des arguments encore puissants contre un réductionnisme qui n'a fait que s'accroître depuis, au sein des neurosciences notamment.