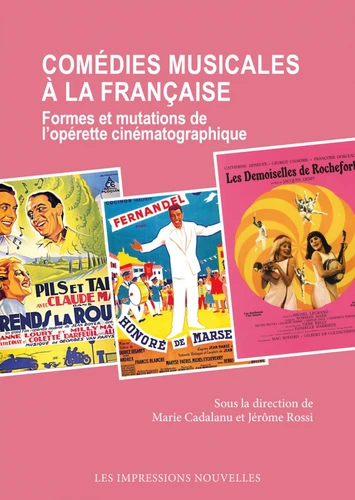

Comédies musicales à la française. Formes et mutations de l'opérette cinématographique

Par : ,Formats :

- Paiement en ligne :

- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible

- Retrait Click and Collect en magasin gratuit

- Réservation en ligne avec paiement en magasin :

- Disponible pour réserver et payer en magasin

- Nombre de pages487

- PrésentationBroché

- FormatGrand Format

- Poids0.94 kg

- Dimensions16,9 cm × 23,8 cm × 2,9 cm

- ISBN978-2-39070-228-3

- EAN9782390702283

- Date de parution13/06/2025

- CollectionRéflexions faites

- ÉditeurImpressions nouvelles (Les)

Résumé

Tout comme le cinéma hollywoodien, le cinéma français a produit ses propres comédies musicales, appelées diversement "comédie musicale", "opérette cinématographique", "film-opérette", "opérette filmée" voire simplement "opérette". Ces musicals hexagonaux ont fourni à leur époque nombre de rengaines populaires - "Avoir un bon copain", "Dans la vie faut pas s'en faire", "Sous les palétuviers", "Le Chanteur de Mexico" - et ont lancé les carrières de plusieurs vedettes - Henri Garat, Lilian Harvey, Maurice Chevalier, le duo formé par Pills et Tabet, Alibert, etc.

A la mode dès Le Chemin du paradis (1930), le genre connaît son âge d'or dans la première moitié des années trente, période à laquelle il affirme une esthétique qui lui est propre : fantaisie, travail sur la continuité parole/bruit/musique, réflexivité théâtrale. l'opérette cinématographique se ramifie également en sous-genres comme l'opérette marseillaise ou l'opérette viennoise. Après avoir décliné lentement, elle connaît un second souffle au tournant des années cinquante avec Georges Guétary et Luis Mariano tout en générant d'autres formes de films chantants comme les films de big band avec Ray Ventura ou le cinéma en-chanté de Jacques Demy.

A la mode dès Le Chemin du paradis (1930), le genre connaît son âge d'or dans la première moitié des années trente, période à laquelle il affirme une esthétique qui lui est propre : fantaisie, travail sur la continuité parole/bruit/musique, réflexivité théâtrale. l'opérette cinématographique se ramifie également en sous-genres comme l'opérette marseillaise ou l'opérette viennoise. Après avoir décliné lentement, elle connaît un second souffle au tournant des années cinquante avec Georges Guétary et Luis Mariano tout en générant d'autres formes de films chantants comme les films de big band avec Ray Ventura ou le cinéma en-chanté de Jacques Demy.

Tout comme le cinéma hollywoodien, le cinéma français a produit ses propres comédies musicales, appelées diversement "comédie musicale", "opérette cinématographique", "film-opérette", "opérette filmée" voire simplement "opérette". Ces musicals hexagonaux ont fourni à leur époque nombre de rengaines populaires - "Avoir un bon copain", "Dans la vie faut pas s'en faire", "Sous les palétuviers", "Le Chanteur de Mexico" - et ont lancé les carrières de plusieurs vedettes - Henri Garat, Lilian Harvey, Maurice Chevalier, le duo formé par Pills et Tabet, Alibert, etc.

A la mode dès Le Chemin du paradis (1930), le genre connaît son âge d'or dans la première moitié des années trente, période à laquelle il affirme une esthétique qui lui est propre : fantaisie, travail sur la continuité parole/bruit/musique, réflexivité théâtrale. l'opérette cinématographique se ramifie également en sous-genres comme l'opérette marseillaise ou l'opérette viennoise. Après avoir décliné lentement, elle connaît un second souffle au tournant des années cinquante avec Georges Guétary et Luis Mariano tout en générant d'autres formes de films chantants comme les films de big band avec Ray Ventura ou le cinéma en-chanté de Jacques Demy.

A la mode dès Le Chemin du paradis (1930), le genre connaît son âge d'or dans la première moitié des années trente, période à laquelle il affirme une esthétique qui lui est propre : fantaisie, travail sur la continuité parole/bruit/musique, réflexivité théâtrale. l'opérette cinématographique se ramifie également en sous-genres comme l'opérette marseillaise ou l'opérette viennoise. Après avoir décliné lentement, elle connaît un second souffle au tournant des années cinquante avec Georges Guétary et Luis Mariano tout en générant d'autres formes de films chantants comme les films de big band avec Ray Ventura ou le cinéma en-chanté de Jacques Demy.