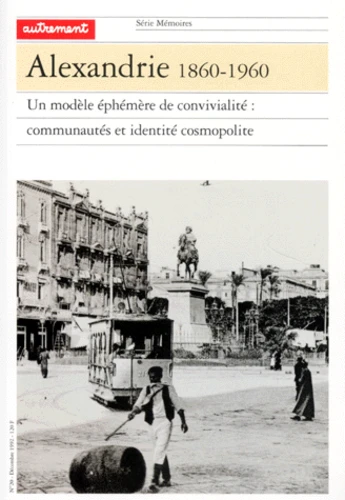

Alexandrie 1860-1960. Un modèle éphémère de convivialité : Communautés et identité cosmopolite

Par : ,Formats :

Définitivement indisponible

Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.

- Paiement en ligne :

- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible

- Retrait Click and Collect en magasin gratuit

- Réservation en ligne avec paiement en magasin :

- Indisponible pour réserver et payer en magasin

- Nombre de pages260

- PrésentationBroché

- Poids0.525 kg

- Dimensions17,1 cm × 24,9 cm × 2,0 cm

- ISBN2-86260-392-9

- EAN9782862603926

- Date de parution21/04/1998

- CollectionMémoires

- ÉditeurAutrement (éditions)

Résumé

Si Alexandrie est devenue, selon l'expression de Lawrence Durrell, " la capitale de la mémoire ", s'il existe un mythe alexandrin, c'est parce qu'elle fut, durant près d'un siècle, une ville libre, un espace suspendu dans le temps, le symbole d'une Méditerranée ouverte au monde, à la différence de la Méditerranée contemporaine fermée de tous côtés par des nationalismes sourcilleux. Cette ouverture au monde n'est pas simple cosmopolitisme. Ce qui compte, ce n'est pas la multiplicité des nationalités représentées dans la ville ; c'est le jeu qu'entretiennent avec elles des populations venues de tous les rivages d'une mer encore ottomane bien que déjà marquée par l'impérialisme occidental ; c'est la rare conjugaison de l'épanouissement individuel, du libéralisme et des attaches communautaires anciennes. Lieu de rencontres et de dialogues, ce fut aussi une grande cité moderne, chargée de tensions et de crises. Et ce qui compte, c'est de saisir le foisonnement qui a fait de cette ville, sinon un modèle, du moins une référence souvent inconsciente dans le débat qui oppose aujourd'hui en Europe les tenants de l'insertion communautaire et les tenants de l'intégration individuelle. Pour chacun, et selon l'angle d'analyse retenu, Alexandrie peut servir de miroir.

Ouvrage dirigé par Robert Ilbert et avec la collaboration de Jacques Hassoun.

Si Alexandrie est devenue, selon l'expression de Lawrence Durrell, " la capitale de la mémoire ", s'il existe un mythe alexandrin, c'est parce qu'elle fut, durant près d'un siècle, une ville libre, un espace suspendu dans le temps, le symbole d'une Méditerranée ouverte au monde, à la différence de la Méditerranée contemporaine fermée de tous côtés par des nationalismes sourcilleux. Cette ouverture au monde n'est pas simple cosmopolitisme. Ce qui compte, ce n'est pas la multiplicité des nationalités représentées dans la ville ; c'est le jeu qu'entretiennent avec elles des populations venues de tous les rivages d'une mer encore ottomane bien que déjà marquée par l'impérialisme occidental ; c'est la rare conjugaison de l'épanouissement individuel, du libéralisme et des attaches communautaires anciennes. Lieu de rencontres et de dialogues, ce fut aussi une grande cité moderne, chargée de tensions et de crises. Et ce qui compte, c'est de saisir le foisonnement qui a fait de cette ville, sinon un modèle, du moins une référence souvent inconsciente dans le débat qui oppose aujourd'hui en Europe les tenants de l'insertion communautaire et les tenants de l'intégration individuelle. Pour chacun, et selon l'angle d'analyse retenu, Alexandrie peut servir de miroir.

Ouvrage dirigé par Robert Ilbert et avec la collaboration de Jacques Hassoun.