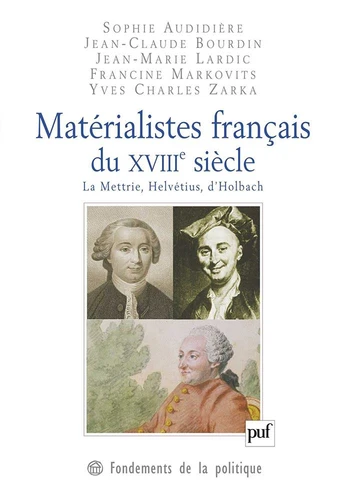

Matérialistes français du XVIIIe siècle. La Mettrie, Helvétius, d'Holbach

Par : , , , ,Formats :

- Paiement en ligne :

- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible

- Retrait Click and Collect en magasin gratuit

- Réservation en ligne avec paiement en magasin :

- Indisponible pour réserver et payer en magasin

- Nombre de pages360

- PrésentationBroché

- Poids0.505 kg

- Dimensions15,0 cm × 21,5 cm × 2,5 cm

- ISBN2-13-055171-8

- EAN9782130551713

- Date de parution16/10/2006

- CollectionFondements de la politique

- ÉditeurPUF

Résumé

Le XVIIIe siècle est l'âge d'or du matérialisme français. Qu'il prolonge la doctrine de la nécessité des événements de Hobbes (d'Holbach), qu'il retourne la théorie des animaux machines contre Descartes pour penser l'homme machine (La Mettrie), qu'il renouvelle l'idée d'une science de l'homme à partir d'une critique de l'intériorité subjective (Helvétius) ou invente de nouveaux modèles (Diderot), on retrouve souvent dans les œuvres les plus importantes la tentative de fournir une explication homogène de la nature, de la société et de l'esprit.

Mais cet âge d'or du matérialisme français, tout central qu'il fut dans la pensée des Lumières, n'y fut pourtant pas dominant. C'est pourquoi, outre son aspect proprement théorique, son style est polémique et critique: contre les fictions de la métaphysique, contre l'hypocrisie morale, contre la superstition religieuse. Affrontant directement les pouvoirs ecclésiastique, politique, universitaire, certains textes matérialistes ont vécu, comme on le sait, une vie clandestine et connu une histoire souterraine.

Il est question ici de trois matérialistes français majeurs: La Mettrie, Helvétius et d'Holbach. Si ces trois auteurs sont privilégiés, c'est pour remettre au premier plan des œuvres qui ont été parfois éclipsées par l'ombre immense portée par une autre figure importante: Diderot. Mais Diderot n'est bien entendu pas absent du volume. Il se pourrait même que ce soit dans une confrontation avec lui que se dessinent les voies du matérialisme.

Mais cet âge d'or du matérialisme français, tout central qu'il fut dans la pensée des Lumières, n'y fut pourtant pas dominant. C'est pourquoi, outre son aspect proprement théorique, son style est polémique et critique: contre les fictions de la métaphysique, contre l'hypocrisie morale, contre la superstition religieuse. Affrontant directement les pouvoirs ecclésiastique, politique, universitaire, certains textes matérialistes ont vécu, comme on le sait, une vie clandestine et connu une histoire souterraine.

Il est question ici de trois matérialistes français majeurs: La Mettrie, Helvétius et d'Holbach. Si ces trois auteurs sont privilégiés, c'est pour remettre au premier plan des œuvres qui ont été parfois éclipsées par l'ombre immense portée par une autre figure importante: Diderot. Mais Diderot n'est bien entendu pas absent du volume. Il se pourrait même que ce soit dans une confrontation avec lui que se dessinent les voies du matérialisme.

Le XVIIIe siècle est l'âge d'or du matérialisme français. Qu'il prolonge la doctrine de la nécessité des événements de Hobbes (d'Holbach), qu'il retourne la théorie des animaux machines contre Descartes pour penser l'homme machine (La Mettrie), qu'il renouvelle l'idée d'une science de l'homme à partir d'une critique de l'intériorité subjective (Helvétius) ou invente de nouveaux modèles (Diderot), on retrouve souvent dans les œuvres les plus importantes la tentative de fournir une explication homogène de la nature, de la société et de l'esprit.

Mais cet âge d'or du matérialisme français, tout central qu'il fut dans la pensée des Lumières, n'y fut pourtant pas dominant. C'est pourquoi, outre son aspect proprement théorique, son style est polémique et critique: contre les fictions de la métaphysique, contre l'hypocrisie morale, contre la superstition religieuse. Affrontant directement les pouvoirs ecclésiastique, politique, universitaire, certains textes matérialistes ont vécu, comme on le sait, une vie clandestine et connu une histoire souterraine.

Il est question ici de trois matérialistes français majeurs: La Mettrie, Helvétius et d'Holbach. Si ces trois auteurs sont privilégiés, c'est pour remettre au premier plan des œuvres qui ont été parfois éclipsées par l'ombre immense portée par une autre figure importante: Diderot. Mais Diderot n'est bien entendu pas absent du volume. Il se pourrait même que ce soit dans une confrontation avec lui que se dessinent les voies du matérialisme.

Mais cet âge d'or du matérialisme français, tout central qu'il fut dans la pensée des Lumières, n'y fut pourtant pas dominant. C'est pourquoi, outre son aspect proprement théorique, son style est polémique et critique: contre les fictions de la métaphysique, contre l'hypocrisie morale, contre la superstition religieuse. Affrontant directement les pouvoirs ecclésiastique, politique, universitaire, certains textes matérialistes ont vécu, comme on le sait, une vie clandestine et connu une histoire souterraine.

Il est question ici de trois matérialistes français majeurs: La Mettrie, Helvétius et d'Holbach. Si ces trois auteurs sont privilégiés, c'est pour remettre au premier plan des œuvres qui ont été parfois éclipsées par l'ombre immense portée par une autre figure importante: Diderot. Mais Diderot n'est bien entendu pas absent du volume. Il se pourrait même que ce soit dans une confrontation avec lui que se dessinent les voies du matérialisme.