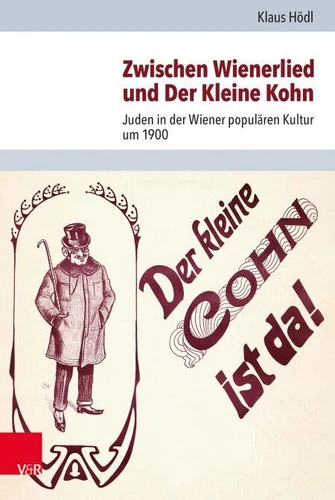

Zwischen Wienerlied und Der Kleine Kohn. Juden in der Wiener populären Kultur um 1900

Par : , ,Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages207

- FormatPDF

- ISBN978-3-647-57052-5

- EAN9783647570525

- Date de parution04/12/2017

- Protection num.pas de protection

- Taille1 Mo

- Infos supplémentairespdf

- ÉditeurVandenhoeck & Ruprecht

Résumé

Die Untersuchung des Engagements von Juden in der Wiener Populärkultur um 1900 ist ein in der Forschung bisher vernachlässigtes Vorhaben. Daher widmet sich Klaus Hödl eingehend ausgewählten Aspekten jüdischer Beiträge in der Unterhaltungskultur um 1900 und legt seinen Schwerpunkt auf jüdische Volkssänger und Varietés. Die zentrale Aussage des Manuskriptes ist, dass die sogenannte Populärkultur in Wien um 1900 von Juden und Nichtjuden gemeinsam gestaltet wurde.

An einer Reihe konkreter Beispiele zeigt Hödl auf, dass die Kooperationen zwischen ihnen mannigfaltig und ihre Beziehungen auch auf privatem Gebiet sehr eng waren. Trotzdem gab es aber auch Antisemitismus. Allerdings scheint er weniger ausgeprägt und radikal als in anderen gesellschaftlichen Bereichen gewesen zu sein. Jüdische Volkssänger reagierten auf ihn, indem sie einerseits die Grundlage für eine ethnische und kulturelle Zugehörigkeit im performativen Engagement anstatt in Herkunft und Abstammung sahen.

Andererseits schrieben sie jüdische Existenz in die Vergangenheit ein. Sie bemühten sich mit anderen Worten um das gegenwärtig sehr populäre Konzept der shared oder entangled history.

An einer Reihe konkreter Beispiele zeigt Hödl auf, dass die Kooperationen zwischen ihnen mannigfaltig und ihre Beziehungen auch auf privatem Gebiet sehr eng waren. Trotzdem gab es aber auch Antisemitismus. Allerdings scheint er weniger ausgeprägt und radikal als in anderen gesellschaftlichen Bereichen gewesen zu sein. Jüdische Volkssänger reagierten auf ihn, indem sie einerseits die Grundlage für eine ethnische und kulturelle Zugehörigkeit im performativen Engagement anstatt in Herkunft und Abstammung sahen.

Andererseits schrieben sie jüdische Existenz in die Vergangenheit ein. Sie bemühten sich mit anderen Worten um das gegenwärtig sehr populäre Konzept der shared oder entangled history.

Die Untersuchung des Engagements von Juden in der Wiener Populärkultur um 1900 ist ein in der Forschung bisher vernachlässigtes Vorhaben. Daher widmet sich Klaus Hödl eingehend ausgewählten Aspekten jüdischer Beiträge in der Unterhaltungskultur um 1900 und legt seinen Schwerpunkt auf jüdische Volkssänger und Varietés. Die zentrale Aussage des Manuskriptes ist, dass die sogenannte Populärkultur in Wien um 1900 von Juden und Nichtjuden gemeinsam gestaltet wurde.

An einer Reihe konkreter Beispiele zeigt Hödl auf, dass die Kooperationen zwischen ihnen mannigfaltig und ihre Beziehungen auch auf privatem Gebiet sehr eng waren. Trotzdem gab es aber auch Antisemitismus. Allerdings scheint er weniger ausgeprägt und radikal als in anderen gesellschaftlichen Bereichen gewesen zu sein. Jüdische Volkssänger reagierten auf ihn, indem sie einerseits die Grundlage für eine ethnische und kulturelle Zugehörigkeit im performativen Engagement anstatt in Herkunft und Abstammung sahen.

Andererseits schrieben sie jüdische Existenz in die Vergangenheit ein. Sie bemühten sich mit anderen Worten um das gegenwärtig sehr populäre Konzept der shared oder entangled history.

An einer Reihe konkreter Beispiele zeigt Hödl auf, dass die Kooperationen zwischen ihnen mannigfaltig und ihre Beziehungen auch auf privatem Gebiet sehr eng waren. Trotzdem gab es aber auch Antisemitismus. Allerdings scheint er weniger ausgeprägt und radikal als in anderen gesellschaftlichen Bereichen gewesen zu sein. Jüdische Volkssänger reagierten auf ihn, indem sie einerseits die Grundlage für eine ethnische und kulturelle Zugehörigkeit im performativen Engagement anstatt in Herkunft und Abstammung sahen.

Andererseits schrieben sie jüdische Existenz in die Vergangenheit ein. Sie bemühten sich mit anderen Worten um das gegenwärtig sehr populäre Konzept der shared oder entangled history.