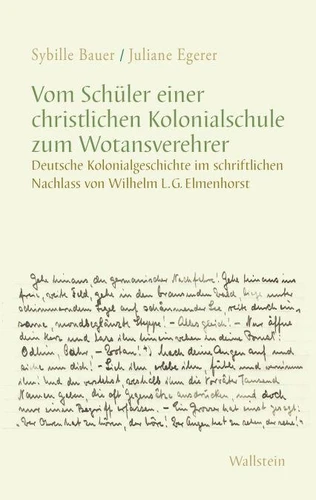

Vom Schüler einer christlichen Kolonialschule zum Wotansverehrer. Deutsche Kolonialgeschichte im schriftlichen Nachlass von Wilhelm L. G. Elmenhorst

Par : ,Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages299

- FormatPDF

- ISBN978-3-8353-8543-6

- EAN9783835385436

- Date de parution26/07/2023

- Protection num.Digital Watermarking

- Taille8 Mo

- Infos supplémentairespdf

- ÉditeurWallstein

Résumé

Über die Langlebigkeit von nationalistischem, kolonialistischem und judenfeindlichem Denken.

In dieser historisch-skandinavistischen Untersuchung wird erstmalig der schriftliche Nachlass des Hamburger Großkaufmannssohns W. L. G. Elmenhorst (1890-1964) analysiert: Gedichte, Berichte, Briefe, ein Kolonialroman und Erzählungen. Drei Interviews ergänzen diese Quellen.

Elmenhorst lebte von 1911 bis 1924 in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika.

Sein Denken ist geprägt von Naturromantik, Antiurbanismus, Germanophilie, Nationalismus, Kaisertreue, Kolonialismus, Rassismus und Judenfeindlichkeit. Den Völkermord an Herero und Nama erwähnt er in seinem Nachlass nicht. Sein Gedicht Eddische Lieder von 1920 ist Zeugnis für Legitimation deutscher Herrschaftsansprüche, für Instrumentalisierung und Ideologisierung nordgermanischer Mythen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Elmenhorst sieht sich als Germanen und Nachfahren von Wikingern. Seine Sammlung von Artefakten indigener Völker sendet er dem damaligen Völkerkundemuseum in Hamburg. Nach 1918 prägen Hass auf England, Kolonialrevisionismus und ab 1923 die NS-Ideologie sein Denken. Der Nachlass zeigt beispielhaft die Langlebigkeit von nationalistischem, kolonialistischem und judenfeindlichem Denken vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik.

Sein Denken ist geprägt von Naturromantik, Antiurbanismus, Germanophilie, Nationalismus, Kaisertreue, Kolonialismus, Rassismus und Judenfeindlichkeit. Den Völkermord an Herero und Nama erwähnt er in seinem Nachlass nicht. Sein Gedicht Eddische Lieder von 1920 ist Zeugnis für Legitimation deutscher Herrschaftsansprüche, für Instrumentalisierung und Ideologisierung nordgermanischer Mythen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Elmenhorst sieht sich als Germanen und Nachfahren von Wikingern. Seine Sammlung von Artefakten indigener Völker sendet er dem damaligen Völkerkundemuseum in Hamburg. Nach 1918 prägen Hass auf England, Kolonialrevisionismus und ab 1923 die NS-Ideologie sein Denken. Der Nachlass zeigt beispielhaft die Langlebigkeit von nationalistischem, kolonialistischem und judenfeindlichem Denken vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik.

Über die Langlebigkeit von nationalistischem, kolonialistischem und judenfeindlichem Denken.

In dieser historisch-skandinavistischen Untersuchung wird erstmalig der schriftliche Nachlass des Hamburger Großkaufmannssohns W. L. G. Elmenhorst (1890-1964) analysiert: Gedichte, Berichte, Briefe, ein Kolonialroman und Erzählungen. Drei Interviews ergänzen diese Quellen.

Elmenhorst lebte von 1911 bis 1924 in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika.

Sein Denken ist geprägt von Naturromantik, Antiurbanismus, Germanophilie, Nationalismus, Kaisertreue, Kolonialismus, Rassismus und Judenfeindlichkeit. Den Völkermord an Herero und Nama erwähnt er in seinem Nachlass nicht. Sein Gedicht Eddische Lieder von 1920 ist Zeugnis für Legitimation deutscher Herrschaftsansprüche, für Instrumentalisierung und Ideologisierung nordgermanischer Mythen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Elmenhorst sieht sich als Germanen und Nachfahren von Wikingern. Seine Sammlung von Artefakten indigener Völker sendet er dem damaligen Völkerkundemuseum in Hamburg. Nach 1918 prägen Hass auf England, Kolonialrevisionismus und ab 1923 die NS-Ideologie sein Denken. Der Nachlass zeigt beispielhaft die Langlebigkeit von nationalistischem, kolonialistischem und judenfeindlichem Denken vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik.

Sein Denken ist geprägt von Naturromantik, Antiurbanismus, Germanophilie, Nationalismus, Kaisertreue, Kolonialismus, Rassismus und Judenfeindlichkeit. Den Völkermord an Herero und Nama erwähnt er in seinem Nachlass nicht. Sein Gedicht Eddische Lieder von 1920 ist Zeugnis für Legitimation deutscher Herrschaftsansprüche, für Instrumentalisierung und Ideologisierung nordgermanischer Mythen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Elmenhorst sieht sich als Germanen und Nachfahren von Wikingern. Seine Sammlung von Artefakten indigener Völker sendet er dem damaligen Völkerkundemuseum in Hamburg. Nach 1918 prägen Hass auf England, Kolonialrevisionismus und ab 1923 die NS-Ideologie sein Denken. Der Nachlass zeigt beispielhaft die Langlebigkeit von nationalistischem, kolonialistischem und judenfeindlichem Denken vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik.