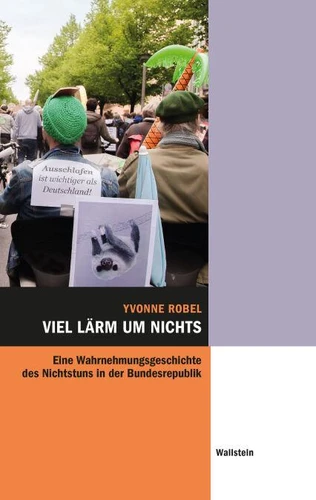

Viel Lärm um nichts. Eine Wahrnehmungsgeschichte des Nichtstuns in der Bundesrepublik

Par :Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages426

- FormatPDF

- ISBN978-3-8353-8617-4

- EAN9783835386174

- Date de parution12/06/2024

- Protection num.Digital Watermarking

- Taille6 Mo

- Infos supplémentairespdf

- ÉditeurWallstein

Résumé

Sehnsucht, Stigma, Protest. Nichtstun bedeutet niemals, nur nichts zu tun

Im Sprechen über das Nichtstun verständigen sich Menschen nicht nur über ihr Verhältnis zu Arbeit und Zeit. Vielmehr werden dabei Ideen vom menschlichen Zusammenleben, Einstellungen zu Wohlstand und Konsum sowie Moderne- und Zukunftsvorstellungen ausgelotet. Hinter

Slogans wie »Recht auf Faulheit« oder Auseinandersetzungen über Gammler, Punks und glückliche Arbeitslose verbergen sich stets auch Dynamiken sozialen Ausschlusses und politischer Selbstverständigung.

Yvonne Robel zeichnet die wiederkehrenden Sehnsüchte, Ängste und Selbstermächtigungen nach, die die Wahrnehmung des Nichtstuns in der Bundesrepublik seit den 1950er Jahren prägen.

Sie arbeitet heraus, wie Phänomene des Nichtstuns vor allem seit den 1980er Jahren als Lebensstil eingestuft, mit gesundheitsbezogenen Präventionsgedanken angereichert und mit einem veränderten Stellenwert des Individuums verbunden wurden. Dabei handelt es sich um die Vorgeschichte einer Gegenwart, in der Muße, Faulheit und Müßiggang zu omnipräsenten Idealen in der neoliberalen Leistungsgesellschaft zu geraten scheinen.

Sie arbeitet heraus, wie Phänomene des Nichtstuns vor allem seit den 1980er Jahren als Lebensstil eingestuft, mit gesundheitsbezogenen Präventionsgedanken angereichert und mit einem veränderten Stellenwert des Individuums verbunden wurden. Dabei handelt es sich um die Vorgeschichte einer Gegenwart, in der Muße, Faulheit und Müßiggang zu omnipräsenten Idealen in der neoliberalen Leistungsgesellschaft zu geraten scheinen.

Sehnsucht, Stigma, Protest. Nichtstun bedeutet niemals, nur nichts zu tun

Im Sprechen über das Nichtstun verständigen sich Menschen nicht nur über ihr Verhältnis zu Arbeit und Zeit. Vielmehr werden dabei Ideen vom menschlichen Zusammenleben, Einstellungen zu Wohlstand und Konsum sowie Moderne- und Zukunftsvorstellungen ausgelotet. Hinter

Slogans wie »Recht auf Faulheit« oder Auseinandersetzungen über Gammler, Punks und glückliche Arbeitslose verbergen sich stets auch Dynamiken sozialen Ausschlusses und politischer Selbstverständigung.

Yvonne Robel zeichnet die wiederkehrenden Sehnsüchte, Ängste und Selbstermächtigungen nach, die die Wahrnehmung des Nichtstuns in der Bundesrepublik seit den 1950er Jahren prägen.

Sie arbeitet heraus, wie Phänomene des Nichtstuns vor allem seit den 1980er Jahren als Lebensstil eingestuft, mit gesundheitsbezogenen Präventionsgedanken angereichert und mit einem veränderten Stellenwert des Individuums verbunden wurden. Dabei handelt es sich um die Vorgeschichte einer Gegenwart, in der Muße, Faulheit und Müßiggang zu omnipräsenten Idealen in der neoliberalen Leistungsgesellschaft zu geraten scheinen.

Sie arbeitet heraus, wie Phänomene des Nichtstuns vor allem seit den 1980er Jahren als Lebensstil eingestuft, mit gesundheitsbezogenen Präventionsgedanken angereichert und mit einem veränderten Stellenwert des Individuums verbunden wurden. Dabei handelt es sich um die Vorgeschichte einer Gegenwart, in der Muße, Faulheit und Müßiggang zu omnipräsenten Idealen in der neoliberalen Leistungsgesellschaft zu geraten scheinen.