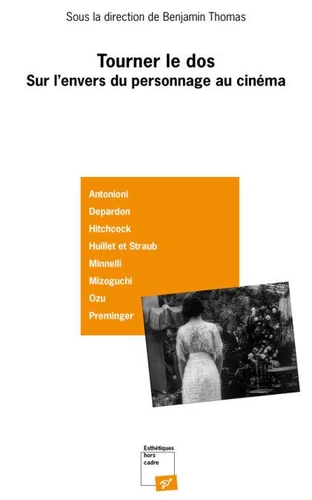

Tourner le dos. Sur l'envers du personnage au cinéma

Par :Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages192

- FormatePub

- ISBN978-2-84292-661-8

- EAN9782842926618

- Date de parution03/10/2013

- Protection num.pas de protection

- Taille2 Mo

- Infos supplémentairesepub

- ÉditeurPU Vincennes

Résumé

Au début des années 1910, une société de production américaine invitait expressément ses acteurs à tourner le dos à la caméra. Il s'agissait d'en finir avec les regards dans l'objectif et d'appliquer au cinéma les préconisations de Diderot pour le théâtre : jouer en faisant mine que le spectateur n'existe pas, proscrire l'adresse au public.

Mais même alors, les dos devaient rester discrets, les vues de dos ne pas trop durer.

À moins d'être la promesse d'un retournement. Les affiches des blockbusters en font aujourd'hui un tel usage : ce que l'affiche refuse, le film l'offrira, et plus rien ne se dérobera à la vue du spectateur. Les dos des personnages doivent se faire oublier, encore et toujours. Abbas Kiarostami raconta un jour qu'à sa grande déconvenue, son chef opérateur mettait fin aux prises dès qu'un acteur tournait le dos trop longtemps : alors que le cinéaste trouvait intéressant de continuer à tourner « malgré » le dos, son collaborateur ne voyait pas l'intérêt de s'attarder sur des profils perdus. Que se passe-t-il, au cinéma, lorsqu'un dos se fait pure présence, attire l'oil, se donne, pour un instant, plus ou moins bref mais intense, comme le tout de l'image ? Des plans troublants ont suscité cette question lancinante.

Surgis de films de Hitchcock, Mizoguchi, Antonioni, Bauer, Depardon, Preminger, Huillet et Straub, Claire Denis, Tarkovski, Ozu ou encore Pascale Ferran, ils ont été les moments de vacillement d'où sont nées les études réunies ici.

À moins d'être la promesse d'un retournement. Les affiches des blockbusters en font aujourd'hui un tel usage : ce que l'affiche refuse, le film l'offrira, et plus rien ne se dérobera à la vue du spectateur. Les dos des personnages doivent se faire oublier, encore et toujours. Abbas Kiarostami raconta un jour qu'à sa grande déconvenue, son chef opérateur mettait fin aux prises dès qu'un acteur tournait le dos trop longtemps : alors que le cinéaste trouvait intéressant de continuer à tourner « malgré » le dos, son collaborateur ne voyait pas l'intérêt de s'attarder sur des profils perdus. Que se passe-t-il, au cinéma, lorsqu'un dos se fait pure présence, attire l'oil, se donne, pour un instant, plus ou moins bref mais intense, comme le tout de l'image ? Des plans troublants ont suscité cette question lancinante.

Surgis de films de Hitchcock, Mizoguchi, Antonioni, Bauer, Depardon, Preminger, Huillet et Straub, Claire Denis, Tarkovski, Ozu ou encore Pascale Ferran, ils ont été les moments de vacillement d'où sont nées les études réunies ici.

Au début des années 1910, une société de production américaine invitait expressément ses acteurs à tourner le dos à la caméra. Il s'agissait d'en finir avec les regards dans l'objectif et d'appliquer au cinéma les préconisations de Diderot pour le théâtre : jouer en faisant mine que le spectateur n'existe pas, proscrire l'adresse au public.

Mais même alors, les dos devaient rester discrets, les vues de dos ne pas trop durer.

À moins d'être la promesse d'un retournement. Les affiches des blockbusters en font aujourd'hui un tel usage : ce que l'affiche refuse, le film l'offrira, et plus rien ne se dérobera à la vue du spectateur. Les dos des personnages doivent se faire oublier, encore et toujours. Abbas Kiarostami raconta un jour qu'à sa grande déconvenue, son chef opérateur mettait fin aux prises dès qu'un acteur tournait le dos trop longtemps : alors que le cinéaste trouvait intéressant de continuer à tourner « malgré » le dos, son collaborateur ne voyait pas l'intérêt de s'attarder sur des profils perdus. Que se passe-t-il, au cinéma, lorsqu'un dos se fait pure présence, attire l'oil, se donne, pour un instant, plus ou moins bref mais intense, comme le tout de l'image ? Des plans troublants ont suscité cette question lancinante.

Surgis de films de Hitchcock, Mizoguchi, Antonioni, Bauer, Depardon, Preminger, Huillet et Straub, Claire Denis, Tarkovski, Ozu ou encore Pascale Ferran, ils ont été les moments de vacillement d'où sont nées les études réunies ici.

À moins d'être la promesse d'un retournement. Les affiches des blockbusters en font aujourd'hui un tel usage : ce que l'affiche refuse, le film l'offrira, et plus rien ne se dérobera à la vue du spectateur. Les dos des personnages doivent se faire oublier, encore et toujours. Abbas Kiarostami raconta un jour qu'à sa grande déconvenue, son chef opérateur mettait fin aux prises dès qu'un acteur tournait le dos trop longtemps : alors que le cinéaste trouvait intéressant de continuer à tourner « malgré » le dos, son collaborateur ne voyait pas l'intérêt de s'attarder sur des profils perdus. Que se passe-t-il, au cinéma, lorsqu'un dos se fait pure présence, attire l'oil, se donne, pour un instant, plus ou moins bref mais intense, comme le tout de l'image ? Des plans troublants ont suscité cette question lancinante.

Surgis de films de Hitchcock, Mizoguchi, Antonioni, Bauer, Depardon, Preminger, Huillet et Straub, Claire Denis, Tarkovski, Ozu ou encore Pascale Ferran, ils ont été les moments de vacillement d'où sont nées les études réunies ici.