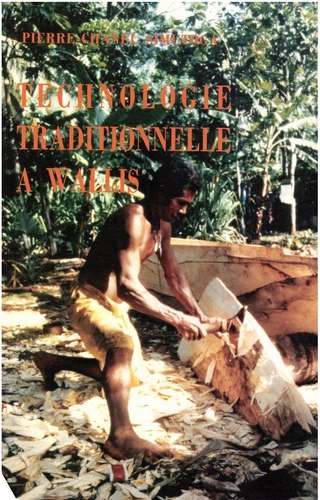

Technologie traditionnelle à Wallis. Essai de sauvegarde de la mémoire collective des charpentiers wallisiens (tufuga) du district de Hihifo

Par :Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format Multi-format est :

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages201

- FormatMulti-format

- ISBN978-2-85430-112-0

- EAN9782854301120

- Date de parution03/04/2014

- Protection num.NC

- Infos supplémentairesMulti-format incluant PDF avec W...

- ÉditeurSociété des Océanistes

Résumé

Le but de ce travail a été d'étudier le fonctionnement du corps de métier de tufuga, nom que l'on donne aux charpentiers traditionnels de l'île Wallis. J'avais observé que les tufuga maniaient l'herminette avec d'autres outils pendant une construction. J'avais moi-même utilisé l'herminette avec un oncle tufuga pour confectionner un kumete (plat usuel) et je m'étais rendu compte qu'il avait une technique précise pour construire ce plat dans la masse et qu'il procédait par étapes.

J'avais été étonné de voir avec quelle aisance il avait taillé le bois et était arrivé à fabriquer un bel objet avec des outils d'un autre âge. Je m'étais dit que ce corps de métier traditionnel devait posséder un savoir ancestral qui, avec le temps, risquait de disparaître. En 1979, j'ai suivi une formation aux Iles Loyauté (Lifou) où existait une section de sculpture d'art mélanésien, mise en place par le Territoire de Nouvelle-Calédonie.

Les sculptures étaient réalisées avec des ciseaux posés et percutés avec un maillet. Je pus accéder ensuite à une formation muséographique en Métropole, de 1982 à 1984, à la Direction des Musées de France. J'ai pu travailler dans les réserves de différents musées nationaux où j'ai eu tout le loisir de contempler les productions des artisans du Pacifique. Mais c'est en suivant les différents séminaires au Collège Coopératif que j'ai eu le projet de faire un mémoire sur la pratique des charpentiers traditionnels wallisiens appelés tufuga.

J'avais été étonné de voir avec quelle aisance il avait taillé le bois et était arrivé à fabriquer un bel objet avec des outils d'un autre âge. Je m'étais dit que ce corps de métier traditionnel devait posséder un savoir ancestral qui, avec le temps, risquait de disparaître. En 1979, j'ai suivi une formation aux Iles Loyauté (Lifou) où existait une section de sculpture d'art mélanésien, mise en place par le Territoire de Nouvelle-Calédonie.

Les sculptures étaient réalisées avec des ciseaux posés et percutés avec un maillet. Je pus accéder ensuite à une formation muséographique en Métropole, de 1982 à 1984, à la Direction des Musées de France. J'ai pu travailler dans les réserves de différents musées nationaux où j'ai eu tout le loisir de contempler les productions des artisans du Pacifique. Mais c'est en suivant les différents séminaires au Collège Coopératif que j'ai eu le projet de faire un mémoire sur la pratique des charpentiers traditionnels wallisiens appelés tufuga.

Le but de ce travail a été d'étudier le fonctionnement du corps de métier de tufuga, nom que l'on donne aux charpentiers traditionnels de l'île Wallis. J'avais observé que les tufuga maniaient l'herminette avec d'autres outils pendant une construction. J'avais moi-même utilisé l'herminette avec un oncle tufuga pour confectionner un kumete (plat usuel) et je m'étais rendu compte qu'il avait une technique précise pour construire ce plat dans la masse et qu'il procédait par étapes.

J'avais été étonné de voir avec quelle aisance il avait taillé le bois et était arrivé à fabriquer un bel objet avec des outils d'un autre âge. Je m'étais dit que ce corps de métier traditionnel devait posséder un savoir ancestral qui, avec le temps, risquait de disparaître. En 1979, j'ai suivi une formation aux Iles Loyauté (Lifou) où existait une section de sculpture d'art mélanésien, mise en place par le Territoire de Nouvelle-Calédonie.

Les sculptures étaient réalisées avec des ciseaux posés et percutés avec un maillet. Je pus accéder ensuite à une formation muséographique en Métropole, de 1982 à 1984, à la Direction des Musées de France. J'ai pu travailler dans les réserves de différents musées nationaux où j'ai eu tout le loisir de contempler les productions des artisans du Pacifique. Mais c'est en suivant les différents séminaires au Collège Coopératif que j'ai eu le projet de faire un mémoire sur la pratique des charpentiers traditionnels wallisiens appelés tufuga.

J'avais été étonné de voir avec quelle aisance il avait taillé le bois et était arrivé à fabriquer un bel objet avec des outils d'un autre âge. Je m'étais dit que ce corps de métier traditionnel devait posséder un savoir ancestral qui, avec le temps, risquait de disparaître. En 1979, j'ai suivi une formation aux Iles Loyauté (Lifou) où existait une section de sculpture d'art mélanésien, mise en place par le Territoire de Nouvelle-Calédonie.

Les sculptures étaient réalisées avec des ciseaux posés et percutés avec un maillet. Je pus accéder ensuite à une formation muséographique en Métropole, de 1982 à 1984, à la Direction des Musées de France. J'ai pu travailler dans les réserves de différents musées nationaux où j'ai eu tout le loisir de contempler les productions des artisans du Pacifique. Mais c'est en suivant les différents séminaires au Collège Coopératif que j'ai eu le projet de faire un mémoire sur la pratique des charpentiers traditionnels wallisiens appelés tufuga.