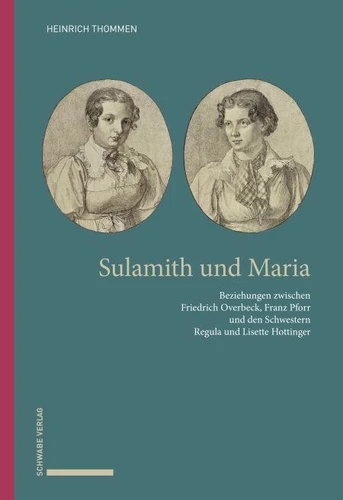

Sulamith und Maria. Beziehungen zwischen Friedrich Overbeck, Franz Pforr und den Schwestern Regula und Lisette Hottinger

Par :Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF protégé est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

- Non compatible avec un achat hors France métropolitaine

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages330

- FormatPDF

- ISBN978-3-7965-3877-3

- EAN9783796538773

- Date de parution31/07/2018

- Protection num.Adobe DRM

- Taille17 Mo

- Infos supplémentairespdf

- ÉditeurSchwabe & Co

Résumé

Im Zentrum dieser Studie stehen zwei Hauptwerke der nazarenischen Kunst, Franz Pforrs "Sulamith und Maria" und Friedrich Overbecks "Zwei Bräute" (später "Italia und Germania"). Durch die kritische Lektüre schriftlicher Zeugnisse der beiden Maler sowie weiterer Quellen gelingt es dem Autor, in den Gemälden Verschlüsseltes zu dechiffrieren und zu zeigen, dass beide Werke Bezug auf reale persönliche Beziehungen und Ereignisse nehmen.

Diese reichen in die Gründungszeit des Lukasbundes vor und um 1809 zurück, als sich Overbeck in eine der zwei Töchter des in Wien tätigen Seidenhändlers und Kaufmanns Johannes Hottinger verliebte, dessen Sohn Konrad ebenfalls Mitglied des Bundes war. In Rom, wohin Pforr und Overbeck 1810 gezogen waren und wo sie zusammen mit anderen Künstlern im Kloster San Isidoro arbeiteten, verschleierte Pforr - so eine der zentralen Thesen des Verfassers - Overbecks unglückliche Liebe und gleichzeitig seine eigene, nicht ausgelebte Neigung zu Overbeck im Gemälde "Sulamith und Maria".

Darüber hinaus transformierten Pforr und Overbeck in weiteren Werken die Gestalten der Hottinger-Schwestern in allegorische Figuren und in den Kontext christologischer Szenen.

Diese reichen in die Gründungszeit des Lukasbundes vor und um 1809 zurück, als sich Overbeck in eine der zwei Töchter des in Wien tätigen Seidenhändlers und Kaufmanns Johannes Hottinger verliebte, dessen Sohn Konrad ebenfalls Mitglied des Bundes war. In Rom, wohin Pforr und Overbeck 1810 gezogen waren und wo sie zusammen mit anderen Künstlern im Kloster San Isidoro arbeiteten, verschleierte Pforr - so eine der zentralen Thesen des Verfassers - Overbecks unglückliche Liebe und gleichzeitig seine eigene, nicht ausgelebte Neigung zu Overbeck im Gemälde "Sulamith und Maria".

Darüber hinaus transformierten Pforr und Overbeck in weiteren Werken die Gestalten der Hottinger-Schwestern in allegorische Figuren und in den Kontext christologischer Szenen.

Im Zentrum dieser Studie stehen zwei Hauptwerke der nazarenischen Kunst, Franz Pforrs "Sulamith und Maria" und Friedrich Overbecks "Zwei Bräute" (später "Italia und Germania"). Durch die kritische Lektüre schriftlicher Zeugnisse der beiden Maler sowie weiterer Quellen gelingt es dem Autor, in den Gemälden Verschlüsseltes zu dechiffrieren und zu zeigen, dass beide Werke Bezug auf reale persönliche Beziehungen und Ereignisse nehmen.

Diese reichen in die Gründungszeit des Lukasbundes vor und um 1809 zurück, als sich Overbeck in eine der zwei Töchter des in Wien tätigen Seidenhändlers und Kaufmanns Johannes Hottinger verliebte, dessen Sohn Konrad ebenfalls Mitglied des Bundes war. In Rom, wohin Pforr und Overbeck 1810 gezogen waren und wo sie zusammen mit anderen Künstlern im Kloster San Isidoro arbeiteten, verschleierte Pforr - so eine der zentralen Thesen des Verfassers - Overbecks unglückliche Liebe und gleichzeitig seine eigene, nicht ausgelebte Neigung zu Overbeck im Gemälde "Sulamith und Maria".

Darüber hinaus transformierten Pforr und Overbeck in weiteren Werken die Gestalten der Hottinger-Schwestern in allegorische Figuren und in den Kontext christologischer Szenen.

Diese reichen in die Gründungszeit des Lukasbundes vor und um 1809 zurück, als sich Overbeck in eine der zwei Töchter des in Wien tätigen Seidenhändlers und Kaufmanns Johannes Hottinger verliebte, dessen Sohn Konrad ebenfalls Mitglied des Bundes war. In Rom, wohin Pforr und Overbeck 1810 gezogen waren und wo sie zusammen mit anderen Künstlern im Kloster San Isidoro arbeiteten, verschleierte Pforr - so eine der zentralen Thesen des Verfassers - Overbecks unglückliche Liebe und gleichzeitig seine eigene, nicht ausgelebte Neigung zu Overbeck im Gemälde "Sulamith und Maria".

Darüber hinaus transformierten Pforr und Overbeck in weiteren Werken die Gestalten der Hottinger-Schwestern in allegorische Figuren und in den Kontext christologischer Szenen.