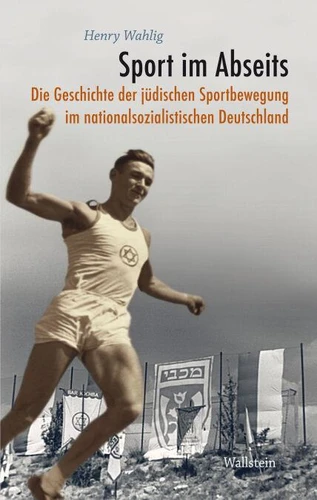

Sport im Abseits. Die Geschichte der jüdischen Sportbewegung im nationalsozialistischen Deutschland

Par :Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages264

- FormatPDF

- ISBN978-3-8353-2754-2

- EAN9783835327542

- Date de parution02/03/2015

- Protection num.Digital Watermarking

- Taille5 Mo

- Infos supplémentairespdf

- ÉditeurWallstein

Résumé

Zwischen Exklusion und Selbstbehauptung: eine Gesamtdarstellung der Geschichte des jüdischen Sports in den Jahren 1933-1938.

Bereits im Frühjahr 1933 begannen bürgerliche Sportorganisationen in vorauseilendem Gehorsam mit dem Ausschluss ihrer jüdischen Mitglieder. Sportinteressierte Juden konnten sich fortan nur noch rein jüdischen Vereinen anschließen. Trotz täglicher Diskriminierungen im NS-Staat erlebten die Organisationen in den folgenden Jahren einen nominellen Aufschwung: Mitte der 1930er Jahre gehörten knapp 50.000 Juden einem Sportverein an, damit zählten die Klubs zu den mitgliederstärksten Organisationen des jüdischen Lebens in NS-Deutschland.

Die historische Forschung hat sich bis heute kaum mit diesem Aspekt der deutsch-jüdischen Gesellschaftsgeschichte auseinandergesetzt.

Auf Basis zahlreicher neuer Quellenfunde arbeitet Henry Wahlig die große Bedeutung des Sports für das jüdische Alltagsleben im NS-Staat heraus. Die Ergebnisse verweisen auf ein Paradoxon: Auf der einen Seite fungierte Sport als Antreiber des gesellschaftlichen Ausgrenzungsprozesses der Juden, auf der anderen Seite wurde er zur selben Zeit innerhalb der jüdischen Gemeinschaft zu einem Eckpfeiler der Selbstbehauptung, der neue Identität und Selbstbewusstsein vermittelte.

Auf Basis zahlreicher neuer Quellenfunde arbeitet Henry Wahlig die große Bedeutung des Sports für das jüdische Alltagsleben im NS-Staat heraus. Die Ergebnisse verweisen auf ein Paradoxon: Auf der einen Seite fungierte Sport als Antreiber des gesellschaftlichen Ausgrenzungsprozesses der Juden, auf der anderen Seite wurde er zur selben Zeit innerhalb der jüdischen Gemeinschaft zu einem Eckpfeiler der Selbstbehauptung, der neue Identität und Selbstbewusstsein vermittelte.

Zwischen Exklusion und Selbstbehauptung: eine Gesamtdarstellung der Geschichte des jüdischen Sports in den Jahren 1933-1938.

Bereits im Frühjahr 1933 begannen bürgerliche Sportorganisationen in vorauseilendem Gehorsam mit dem Ausschluss ihrer jüdischen Mitglieder. Sportinteressierte Juden konnten sich fortan nur noch rein jüdischen Vereinen anschließen. Trotz täglicher Diskriminierungen im NS-Staat erlebten die Organisationen in den folgenden Jahren einen nominellen Aufschwung: Mitte der 1930er Jahre gehörten knapp 50.000 Juden einem Sportverein an, damit zählten die Klubs zu den mitgliederstärksten Organisationen des jüdischen Lebens in NS-Deutschland.

Die historische Forschung hat sich bis heute kaum mit diesem Aspekt der deutsch-jüdischen Gesellschaftsgeschichte auseinandergesetzt.

Auf Basis zahlreicher neuer Quellenfunde arbeitet Henry Wahlig die große Bedeutung des Sports für das jüdische Alltagsleben im NS-Staat heraus. Die Ergebnisse verweisen auf ein Paradoxon: Auf der einen Seite fungierte Sport als Antreiber des gesellschaftlichen Ausgrenzungsprozesses der Juden, auf der anderen Seite wurde er zur selben Zeit innerhalb der jüdischen Gemeinschaft zu einem Eckpfeiler der Selbstbehauptung, der neue Identität und Selbstbewusstsein vermittelte.

Auf Basis zahlreicher neuer Quellenfunde arbeitet Henry Wahlig die große Bedeutung des Sports für das jüdische Alltagsleben im NS-Staat heraus. Die Ergebnisse verweisen auf ein Paradoxon: Auf der einen Seite fungierte Sport als Antreiber des gesellschaftlichen Ausgrenzungsprozesses der Juden, auf der anderen Seite wurde er zur selben Zeit innerhalb der jüdischen Gemeinschaft zu einem Eckpfeiler der Selbstbehauptung, der neue Identität und Selbstbewusstsein vermittelte.