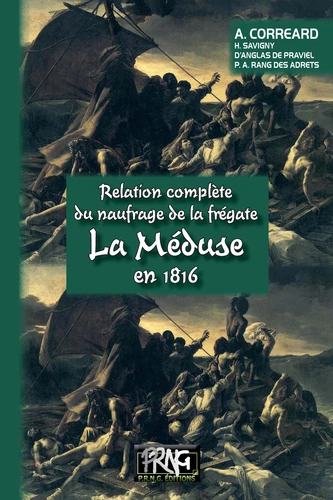

Relation complète du naufrage de la frégate "La Méduse" en 1816

Par : , , ,Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages274

- FormatePub

- ISBN978-2-36634-581-0

- EAN9782366345810

- Date de parution04/01/2019

- Protection num.Digital Watermarking

- Taille43 Mo

- Infos supplémentairesepub

- ÉditeurPRNG éditions

Résumé

En 1816, la France peut récupérer son comptoir africain à Dakar ; une expédition confiée à un ancien émigré qui n'a pas navigué depuis 25 ans, Duroy de Chaumareys doit y amener le nouveau gouverneur, troupes et passagers. La flottille part de la rade de l'île d'Aix (Charente-Maritime) le 15 juin 1816. Le 2 juillet, le commandant croit reconnaître le Cap Blanc : en réalité il échoue la Méduse sur le banc d'Arguin, au large de la Mauritanie, et par beau temps et marée haute ! S'ensuit un extraordinaire désordre parmi les 400 passagers.

La Méduse est abandonnée mais le nombre trop réduit de canots de sauvetage amène à devoir construire un radeau pour 152 naufragés pour la plupart militaires. Très vite, en l'espace de 12 jours, le radeau devient le théâtre de scènes épouvantables : la faim, la soif, les blessures, la folie, les révoltes réduiront peu à peu le nombre des rescapés à seulement 15 puis 10... Le naufrage une fois connu crée un véritable scandale mondial, amplifié par le tableau qu'en peindra Géricault dès 1818.

Deux cents après, voici réunis les trois témoignages écrits par des survivants du Radeau : celui de Corréard (ingénieur-géographe) et Savigny (chirurgien en second) date de 1817 (remanié en 1821) ; celui du lieutenant D'Anglas de Praviel (1858) tend à rectifier nombre d'assertions du premier récit ; le dernier est le journal d'Alexandre Rang des Adrets (élève-officier de marine) resté inédit jusqu'en 1946.

Des textes forts à redécouvrir, jamais réédités depuis bientôt 50 ans !

La Méduse est abandonnée mais le nombre trop réduit de canots de sauvetage amène à devoir construire un radeau pour 152 naufragés pour la plupart militaires. Très vite, en l'espace de 12 jours, le radeau devient le théâtre de scènes épouvantables : la faim, la soif, les blessures, la folie, les révoltes réduiront peu à peu le nombre des rescapés à seulement 15 puis 10... Le naufrage une fois connu crée un véritable scandale mondial, amplifié par le tableau qu'en peindra Géricault dès 1818.

Deux cents après, voici réunis les trois témoignages écrits par des survivants du Radeau : celui de Corréard (ingénieur-géographe) et Savigny (chirurgien en second) date de 1817 (remanié en 1821) ; celui du lieutenant D'Anglas de Praviel (1858) tend à rectifier nombre d'assertions du premier récit ; le dernier est le journal d'Alexandre Rang des Adrets (élève-officier de marine) resté inédit jusqu'en 1946.

Des textes forts à redécouvrir, jamais réédités depuis bientôt 50 ans !

En 1816, la France peut récupérer son comptoir africain à Dakar ; une expédition confiée à un ancien émigré qui n'a pas navigué depuis 25 ans, Duroy de Chaumareys doit y amener le nouveau gouverneur, troupes et passagers. La flottille part de la rade de l'île d'Aix (Charente-Maritime) le 15 juin 1816. Le 2 juillet, le commandant croit reconnaître le Cap Blanc : en réalité il échoue la Méduse sur le banc d'Arguin, au large de la Mauritanie, et par beau temps et marée haute ! S'ensuit un extraordinaire désordre parmi les 400 passagers.

La Méduse est abandonnée mais le nombre trop réduit de canots de sauvetage amène à devoir construire un radeau pour 152 naufragés pour la plupart militaires. Très vite, en l'espace de 12 jours, le radeau devient le théâtre de scènes épouvantables : la faim, la soif, les blessures, la folie, les révoltes réduiront peu à peu le nombre des rescapés à seulement 15 puis 10... Le naufrage une fois connu crée un véritable scandale mondial, amplifié par le tableau qu'en peindra Géricault dès 1818.

Deux cents après, voici réunis les trois témoignages écrits par des survivants du Radeau : celui de Corréard (ingénieur-géographe) et Savigny (chirurgien en second) date de 1817 (remanié en 1821) ; celui du lieutenant D'Anglas de Praviel (1858) tend à rectifier nombre d'assertions du premier récit ; le dernier est le journal d'Alexandre Rang des Adrets (élève-officier de marine) resté inédit jusqu'en 1946.

Des textes forts à redécouvrir, jamais réédités depuis bientôt 50 ans !

La Méduse est abandonnée mais le nombre trop réduit de canots de sauvetage amène à devoir construire un radeau pour 152 naufragés pour la plupart militaires. Très vite, en l'espace de 12 jours, le radeau devient le théâtre de scènes épouvantables : la faim, la soif, les blessures, la folie, les révoltes réduiront peu à peu le nombre des rescapés à seulement 15 puis 10... Le naufrage une fois connu crée un véritable scandale mondial, amplifié par le tableau qu'en peindra Géricault dès 1818.

Deux cents après, voici réunis les trois témoignages écrits par des survivants du Radeau : celui de Corréard (ingénieur-géographe) et Savigny (chirurgien en second) date de 1817 (remanié en 1821) ; celui du lieutenant D'Anglas de Praviel (1858) tend à rectifier nombre d'assertions du premier récit ; le dernier est le journal d'Alexandre Rang des Adrets (élève-officier de marine) resté inédit jusqu'en 1946.

Des textes forts à redécouvrir, jamais réédités depuis bientôt 50 ans !