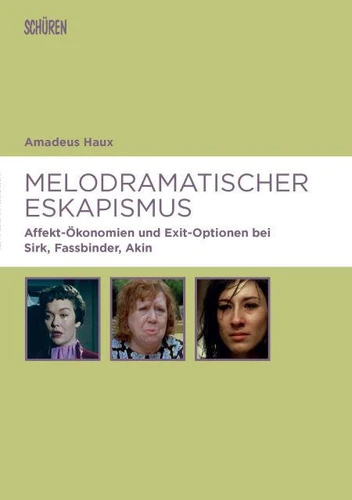

Melodramatischer Eskapismus. Affekt - Ökonomien und Exit - Optionen bei Sirk, Fassbinder, Akin

Par :Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages136

- FormatPDF

- ISBN978-3-7410-0078-2

- EAN9783741000782

- Date de parution17/08/2018

- Protection num.Digital Watermarking

- Taille14 Mo

- Infos supplémentairespdf

- ÉditeurSchüren Verlag

Résumé

"Motion is emotion". Dieses prononcierte Diktum des Regisseurs Douglas Sirk gilt für kein Film-Genre so sehr wie für das Melodram, das er mit seinem Inszenierungsstil nachhaltig prägte. An epochemachenden Erfolgsfilmen, mit denen sich das Genre in seiner ästhetischen Ausrichtung und politischen Positionierung teilweise neu erfindet, untersucht die Studie den Konstrukt-Charakter des Melodrams im Rahmen seiner Produktionsbedingungen und Rezeptionsvoraussetzungen.

Der aus Deutschland in die USA migrierte Douglas Sirk lanciert unter den Restriktionen der McCarthy-Politik und dem Druck medialer Veränderungen mit Magnificent Obsession (1954) einen Kassenschlager, in dem eskapistisch angelegte Szenen dem Aufschub von Wunscherfüllung zuarbeiten. Geschult an der Filmkunst Sirks verbindet Rainer Werner Fassbinder in Angst essen Seele auf (1974) ideologiekritische Positionen des Neuen Deutschen Films mit einer manierierten Verfremdungsästhetik zu einer unverkennbaren Regiehandschrift.

Fatih Akin, der sich in seinem Filmschaffen an der Ästhetik von Hollywoodfilmen und Videoclips orientiert, buchstabiert vor dem Hintergrund virulenter Integrationsdebatten in Gegen die Wand (2004) Fluchtimpulse exzessiv melodramatisch aus und wird für sein Filmschaffen 2014 mit dem Douglas-Sirk-Preis ausgezeichnet. Die exemplarischen Analysen entwickeln unter der Begriffsprägung melodramatischer Eskapismus ein Strukturmodell, wonach Filme des Genre ihr suggestives Potential über Fluchtbewegungen und Bewertungsführungen, Konstruktionen einer intimitätsstiftenden Vierten Wand, Techniken der filmischen Intensivierung und aufschiebende Ideal-Sequenzen entfalten.

Die den melodramatischen Eskapismus kennzeichnenden Fluchtbewegungen in Wunschwelten und zugleich tiefgreifende Gefühlsbewegungen eröffnen in ihren Exit-Optionen medienkritische Perspektiven auf die Affekt-Ökonomien global zirkulierender Filmproduktionen.

Der aus Deutschland in die USA migrierte Douglas Sirk lanciert unter den Restriktionen der McCarthy-Politik und dem Druck medialer Veränderungen mit Magnificent Obsession (1954) einen Kassenschlager, in dem eskapistisch angelegte Szenen dem Aufschub von Wunscherfüllung zuarbeiten. Geschult an der Filmkunst Sirks verbindet Rainer Werner Fassbinder in Angst essen Seele auf (1974) ideologiekritische Positionen des Neuen Deutschen Films mit einer manierierten Verfremdungsästhetik zu einer unverkennbaren Regiehandschrift.

Fatih Akin, der sich in seinem Filmschaffen an der Ästhetik von Hollywoodfilmen und Videoclips orientiert, buchstabiert vor dem Hintergrund virulenter Integrationsdebatten in Gegen die Wand (2004) Fluchtimpulse exzessiv melodramatisch aus und wird für sein Filmschaffen 2014 mit dem Douglas-Sirk-Preis ausgezeichnet. Die exemplarischen Analysen entwickeln unter der Begriffsprägung melodramatischer Eskapismus ein Strukturmodell, wonach Filme des Genre ihr suggestives Potential über Fluchtbewegungen und Bewertungsführungen, Konstruktionen einer intimitätsstiftenden Vierten Wand, Techniken der filmischen Intensivierung und aufschiebende Ideal-Sequenzen entfalten.

Die den melodramatischen Eskapismus kennzeichnenden Fluchtbewegungen in Wunschwelten und zugleich tiefgreifende Gefühlsbewegungen eröffnen in ihren Exit-Optionen medienkritische Perspektiven auf die Affekt-Ökonomien global zirkulierender Filmproduktionen.

"Motion is emotion". Dieses prononcierte Diktum des Regisseurs Douglas Sirk gilt für kein Film-Genre so sehr wie für das Melodram, das er mit seinem Inszenierungsstil nachhaltig prägte. An epochemachenden Erfolgsfilmen, mit denen sich das Genre in seiner ästhetischen Ausrichtung und politischen Positionierung teilweise neu erfindet, untersucht die Studie den Konstrukt-Charakter des Melodrams im Rahmen seiner Produktionsbedingungen und Rezeptionsvoraussetzungen.

Der aus Deutschland in die USA migrierte Douglas Sirk lanciert unter den Restriktionen der McCarthy-Politik und dem Druck medialer Veränderungen mit Magnificent Obsession (1954) einen Kassenschlager, in dem eskapistisch angelegte Szenen dem Aufschub von Wunscherfüllung zuarbeiten. Geschult an der Filmkunst Sirks verbindet Rainer Werner Fassbinder in Angst essen Seele auf (1974) ideologiekritische Positionen des Neuen Deutschen Films mit einer manierierten Verfremdungsästhetik zu einer unverkennbaren Regiehandschrift.

Fatih Akin, der sich in seinem Filmschaffen an der Ästhetik von Hollywoodfilmen und Videoclips orientiert, buchstabiert vor dem Hintergrund virulenter Integrationsdebatten in Gegen die Wand (2004) Fluchtimpulse exzessiv melodramatisch aus und wird für sein Filmschaffen 2014 mit dem Douglas-Sirk-Preis ausgezeichnet. Die exemplarischen Analysen entwickeln unter der Begriffsprägung melodramatischer Eskapismus ein Strukturmodell, wonach Filme des Genre ihr suggestives Potential über Fluchtbewegungen und Bewertungsführungen, Konstruktionen einer intimitätsstiftenden Vierten Wand, Techniken der filmischen Intensivierung und aufschiebende Ideal-Sequenzen entfalten.

Die den melodramatischen Eskapismus kennzeichnenden Fluchtbewegungen in Wunschwelten und zugleich tiefgreifende Gefühlsbewegungen eröffnen in ihren Exit-Optionen medienkritische Perspektiven auf die Affekt-Ökonomien global zirkulierender Filmproduktionen.

Der aus Deutschland in die USA migrierte Douglas Sirk lanciert unter den Restriktionen der McCarthy-Politik und dem Druck medialer Veränderungen mit Magnificent Obsession (1954) einen Kassenschlager, in dem eskapistisch angelegte Szenen dem Aufschub von Wunscherfüllung zuarbeiten. Geschult an der Filmkunst Sirks verbindet Rainer Werner Fassbinder in Angst essen Seele auf (1974) ideologiekritische Positionen des Neuen Deutschen Films mit einer manierierten Verfremdungsästhetik zu einer unverkennbaren Regiehandschrift.

Fatih Akin, der sich in seinem Filmschaffen an der Ästhetik von Hollywoodfilmen und Videoclips orientiert, buchstabiert vor dem Hintergrund virulenter Integrationsdebatten in Gegen die Wand (2004) Fluchtimpulse exzessiv melodramatisch aus und wird für sein Filmschaffen 2014 mit dem Douglas-Sirk-Preis ausgezeichnet. Die exemplarischen Analysen entwickeln unter der Begriffsprägung melodramatischer Eskapismus ein Strukturmodell, wonach Filme des Genre ihr suggestives Potential über Fluchtbewegungen und Bewertungsführungen, Konstruktionen einer intimitätsstiftenden Vierten Wand, Techniken der filmischen Intensivierung und aufschiebende Ideal-Sequenzen entfalten.

Die den melodramatischen Eskapismus kennzeichnenden Fluchtbewegungen in Wunschwelten und zugleich tiefgreifende Gefühlsbewegungen eröffnen in ihren Exit-Optionen medienkritische Perspektiven auf die Affekt-Ökonomien global zirkulierender Filmproduktionen.