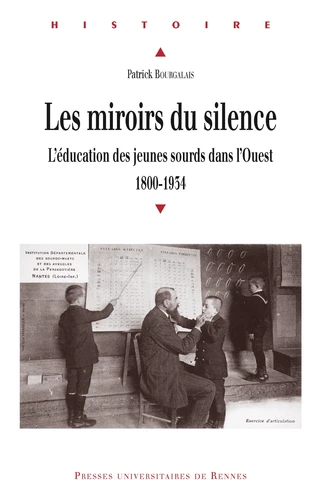

Les miroirs du silence. L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest (1800 - 1934)

Par :Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format Multi-format est :

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages388

- FormatMulti-format

- ISBN978-2-7535-3092-8

- EAN9782753530928

- Date de parution24/02/2015

- Protection num.NC

- Infos supplémentairesMulti-format incluant PDF avec W...

- ÉditeurPresses universitaires de Rennes

Résumé

L'existence d'êtres humains apparemment dépourvus de langage a, de tout temps, suscité la curiosité, la fascination voire l'inquiétude. C'est qu'ils représentent dans l'imaginaire collectif l'homme dans sa plus simple expression, livré à lui-même, dans le dénuement le plus total, privé de toute relation sociale. Entré dans l'histoire sociale dans le sillage de l'Abbé de l'Épée, à la veille de la Révolution, le sourd-muet symbolise ainsi l'abandon, la vulnérabilité et la dépendance.

La compassion suscitée par ces « infortunés » et les questions soulevées par leur état légitiment, par conséquent, toute une pensée sociale qui va se développer progressivement, tout au long du xixe siècle, sur le thème de l'éducation des jeunes sourds. Mais au-delà des mots, d'une charité ou d'une bienfaisance avérée, intéressée ou convenue, quelles significations peut-on accorder aux différents recours que la société adresse à l'éducation des enfants sourds ? Quels sont les logiques et les enjeux qui vont présider à l'émergence de cette composition sociale ? Quels sont les fondements qui sous-tendent le discours éducatif sur la déficience auditive ? C'est à ces différentes questions que tente de répondre ce livre à partir de la prise en charge éducative des jeunes sourds dans l'Ouest de la France, de la Révolution à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

La compassion suscitée par ces « infortunés » et les questions soulevées par leur état légitiment, par conséquent, toute une pensée sociale qui va se développer progressivement, tout au long du xixe siècle, sur le thème de l'éducation des jeunes sourds. Mais au-delà des mots, d'une charité ou d'une bienfaisance avérée, intéressée ou convenue, quelles significations peut-on accorder aux différents recours que la société adresse à l'éducation des enfants sourds ? Quels sont les logiques et les enjeux qui vont présider à l'émergence de cette composition sociale ? Quels sont les fondements qui sous-tendent le discours éducatif sur la déficience auditive ? C'est à ces différentes questions que tente de répondre ce livre à partir de la prise en charge éducative des jeunes sourds dans l'Ouest de la France, de la Révolution à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

L'existence d'êtres humains apparemment dépourvus de langage a, de tout temps, suscité la curiosité, la fascination voire l'inquiétude. C'est qu'ils représentent dans l'imaginaire collectif l'homme dans sa plus simple expression, livré à lui-même, dans le dénuement le plus total, privé de toute relation sociale. Entré dans l'histoire sociale dans le sillage de l'Abbé de l'Épée, à la veille de la Révolution, le sourd-muet symbolise ainsi l'abandon, la vulnérabilité et la dépendance.

La compassion suscitée par ces « infortunés » et les questions soulevées par leur état légitiment, par conséquent, toute une pensée sociale qui va se développer progressivement, tout au long du xixe siècle, sur le thème de l'éducation des jeunes sourds. Mais au-delà des mots, d'une charité ou d'une bienfaisance avérée, intéressée ou convenue, quelles significations peut-on accorder aux différents recours que la société adresse à l'éducation des enfants sourds ? Quels sont les logiques et les enjeux qui vont présider à l'émergence de cette composition sociale ? Quels sont les fondements qui sous-tendent le discours éducatif sur la déficience auditive ? C'est à ces différentes questions que tente de répondre ce livre à partir de la prise en charge éducative des jeunes sourds dans l'Ouest de la France, de la Révolution à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

La compassion suscitée par ces « infortunés » et les questions soulevées par leur état légitiment, par conséquent, toute une pensée sociale qui va se développer progressivement, tout au long du xixe siècle, sur le thème de l'éducation des jeunes sourds. Mais au-delà des mots, d'une charité ou d'une bienfaisance avérée, intéressée ou convenue, quelles significations peut-on accorder aux différents recours que la société adresse à l'éducation des enfants sourds ? Quels sont les logiques et les enjeux qui vont présider à l'émergence de cette composition sociale ? Quels sont les fondements qui sous-tendent le discours éducatif sur la déficience auditive ? C'est à ces différentes questions que tente de répondre ce livre à partir de la prise en charge éducative des jeunes sourds dans l'Ouest de la France, de la Révolution à la veille de la Seconde Guerre mondiale.