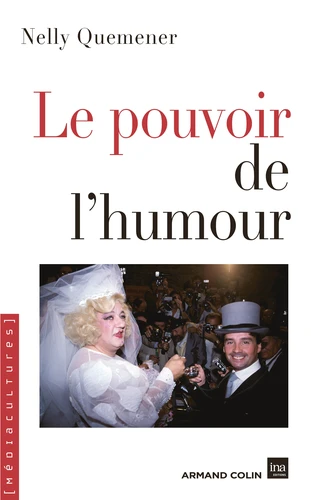

Le pouvoir de l'humour. Politiques des représentations dans les médias en France

Par :Formats :

Actuellement indisponible

Cet article est actuellement indisponible, il ne peut pas être commandé sur notre site pour le moment. Nous vous invitons à vous inscrire à l'alerte disponibilité, vous recevrez un e-mail dès que cet ouvrage sera à nouveau disponible.

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub protégé est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

- Non compatible avec un achat hors France métropolitaine

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages208

- FormatePub

- ISBN978-2-200-29190-7

- EAN9782200291907

- Date de parution26/03/2014

- Copier CollerNon Autorisé

- Protection num.Adobe & CARE

- ÉditeurArmand Colin

Résumé

La France aime rire et ne s'en prive pas. Les humoristes ont conquis tous les fronts médiatiques, des matinales d'information aux émissions télévisées de prime time, sans compter les grandes scènes de spectacle. De la bouffonnerie d'un Coluche à l'incarnation du garçon arabe par Jamel Debbouze, en passant par les parodies féminines de Florence Foresti, les humoristes sont devenus des acteurs majeurs du débat public.

Le rire dit bien plus qu'il n'en a l'air, il devient une arme politique et le moyen d'une lutte pour l'hégémonie. Son analyse rend compte des conflits de définition autour des problèmes publics et des identités. Les années 2000 marquent une véritable rupture : des humoristes femmes et/ou issus de minorités ethniques ou raciales s'emparent de l'humour et de sa force subversive. Ils cherchent à dénoncer les enfermements du système binaire masculin/féminin et les exclusions du modèle républicain.

Dès lors, la télévision devient la scène d'expression et de représentation de groupes sociaux minoritaires. Loin de l'image conservatrice de ce média, les thématiques de la race et du genre s'invitent sur le terrain privilégié de la culture populaire. En retraçant trente ans d'humour à la télévision, cet ouvrage dessine une société française en pleine transformation, traversée par la montée de l'individualisme, les questions d'identité et de différence.

Le rire dit bien plus qu'il n'en a l'air, il devient une arme politique et le moyen d'une lutte pour l'hégémonie. Son analyse rend compte des conflits de définition autour des problèmes publics et des identités. Les années 2000 marquent une véritable rupture : des humoristes femmes et/ou issus de minorités ethniques ou raciales s'emparent de l'humour et de sa force subversive. Ils cherchent à dénoncer les enfermements du système binaire masculin/féminin et les exclusions du modèle républicain.

Dès lors, la télévision devient la scène d'expression et de représentation de groupes sociaux minoritaires. Loin de l'image conservatrice de ce média, les thématiques de la race et du genre s'invitent sur le terrain privilégié de la culture populaire. En retraçant trente ans d'humour à la télévision, cet ouvrage dessine une société française en pleine transformation, traversée par la montée de l'individualisme, les questions d'identité et de différence.

La France aime rire et ne s'en prive pas. Les humoristes ont conquis tous les fronts médiatiques, des matinales d'information aux émissions télévisées de prime time, sans compter les grandes scènes de spectacle. De la bouffonnerie d'un Coluche à l'incarnation du garçon arabe par Jamel Debbouze, en passant par les parodies féminines de Florence Foresti, les humoristes sont devenus des acteurs majeurs du débat public.

Le rire dit bien plus qu'il n'en a l'air, il devient une arme politique et le moyen d'une lutte pour l'hégémonie. Son analyse rend compte des conflits de définition autour des problèmes publics et des identités. Les années 2000 marquent une véritable rupture : des humoristes femmes et/ou issus de minorités ethniques ou raciales s'emparent de l'humour et de sa force subversive. Ils cherchent à dénoncer les enfermements du système binaire masculin/féminin et les exclusions du modèle républicain.

Dès lors, la télévision devient la scène d'expression et de représentation de groupes sociaux minoritaires. Loin de l'image conservatrice de ce média, les thématiques de la race et du genre s'invitent sur le terrain privilégié de la culture populaire. En retraçant trente ans d'humour à la télévision, cet ouvrage dessine une société française en pleine transformation, traversée par la montée de l'individualisme, les questions d'identité et de différence.

Le rire dit bien plus qu'il n'en a l'air, il devient une arme politique et le moyen d'une lutte pour l'hégémonie. Son analyse rend compte des conflits de définition autour des problèmes publics et des identités. Les années 2000 marquent une véritable rupture : des humoristes femmes et/ou issus de minorités ethniques ou raciales s'emparent de l'humour et de sa force subversive. Ils cherchent à dénoncer les enfermements du système binaire masculin/féminin et les exclusions du modèle républicain.

Dès lors, la télévision devient la scène d'expression et de représentation de groupes sociaux minoritaires. Loin de l'image conservatrice de ce média, les thématiques de la race et du genre s'invitent sur le terrain privilégié de la culture populaire. En retraçant trente ans d'humour à la télévision, cet ouvrage dessine une société française en pleine transformation, traversée par la montée de l'individualisme, les questions d'identité et de différence.