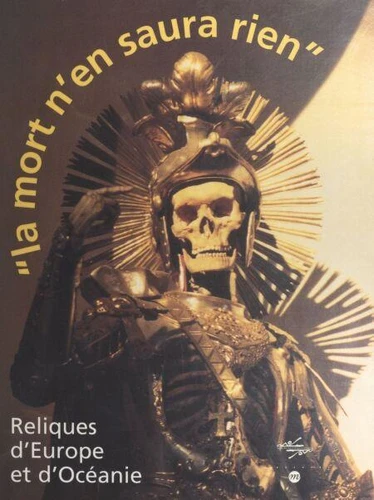

La mort n'en saura rien : reliques d'Europe et d'Océanie. Exposition, Paris, Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie, 12 octobre 1999 - 24 janvier 2000

Par : , , , ,Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages280

- FormatPDF

- ISBN2-7118-7656-X

- EAN9782711876563

- Date de parution01/01/1999

- Protection num.Digital Watermarking

- Taille139 Mo

- Infos supplémentairespdf

- ÉditeurRéunion des musées nationaux - G...

Résumé

Parés des plus riches ornements, surmodelés ou logés dans des dispositifs impressionnants, les crânes des défunts d'exception étaient conservés dans de nombreuses civilisations. Ces parures métamorphosaient les restes, voués à la disparition, en reliques, présences douées de pouvoirs, intercédant entre le monde des vivants et le monde de l'au-delà et des ancêtres.

Historiens des religions, historiens d'art ou anthropologues analysent ici le double regard que l'on peut porter sur le phénomène reliquaire, en Europe et en Océanie, et situent le contexte des ouvres et les conditions de contacts entre les cultures.

La socialisation de la mort, le système complexe d'échange des chasses aux têtes en Mélanésie sont mis en parallèle avec les phénomènes identitaires des ossuaires européens et les collectes de crânes de « sauvages » pour les musées. Le renouveau de la production et la diffusion, jusqu'en Océanie, des reliques catholiques sont contemporains de l'époque où les missionnaires faisaient disparaître les religions océaniennes. Rapprocher les « crânes-reliquaires » d'Europe et d'Océanie vise à mettre en perspective des conceptions apparemment différentes du sacré.

Elles invitent cependant à un identique respect. La beauté et la puissance expressive de ces ouvres souvent méconnues, leurs résonances affirment le pouvoir de l'art de surseoir à la mort. « La mort n'en saura rien », vers emprunté au Guetteur mélancolique d'Apollinaire, évoque les liens intimes ou prestigieux que l'humanité a pu entretenir avec ses défunts, et leur mémoire.

La socialisation de la mort, le système complexe d'échange des chasses aux têtes en Mélanésie sont mis en parallèle avec les phénomènes identitaires des ossuaires européens et les collectes de crânes de « sauvages » pour les musées. Le renouveau de la production et la diffusion, jusqu'en Océanie, des reliques catholiques sont contemporains de l'époque où les missionnaires faisaient disparaître les religions océaniennes. Rapprocher les « crânes-reliquaires » d'Europe et d'Océanie vise à mettre en perspective des conceptions apparemment différentes du sacré.

Elles invitent cependant à un identique respect. La beauté et la puissance expressive de ces ouvres souvent méconnues, leurs résonances affirment le pouvoir de l'art de surseoir à la mort. « La mort n'en saura rien », vers emprunté au Guetteur mélancolique d'Apollinaire, évoque les liens intimes ou prestigieux que l'humanité a pu entretenir avec ses défunts, et leur mémoire.

Parés des plus riches ornements, surmodelés ou logés dans des dispositifs impressionnants, les crânes des défunts d'exception étaient conservés dans de nombreuses civilisations. Ces parures métamorphosaient les restes, voués à la disparition, en reliques, présences douées de pouvoirs, intercédant entre le monde des vivants et le monde de l'au-delà et des ancêtres.

Historiens des religions, historiens d'art ou anthropologues analysent ici le double regard que l'on peut porter sur le phénomène reliquaire, en Europe et en Océanie, et situent le contexte des ouvres et les conditions de contacts entre les cultures.

La socialisation de la mort, le système complexe d'échange des chasses aux têtes en Mélanésie sont mis en parallèle avec les phénomènes identitaires des ossuaires européens et les collectes de crânes de « sauvages » pour les musées. Le renouveau de la production et la diffusion, jusqu'en Océanie, des reliques catholiques sont contemporains de l'époque où les missionnaires faisaient disparaître les religions océaniennes. Rapprocher les « crânes-reliquaires » d'Europe et d'Océanie vise à mettre en perspective des conceptions apparemment différentes du sacré.

Elles invitent cependant à un identique respect. La beauté et la puissance expressive de ces ouvres souvent méconnues, leurs résonances affirment le pouvoir de l'art de surseoir à la mort. « La mort n'en saura rien », vers emprunté au Guetteur mélancolique d'Apollinaire, évoque les liens intimes ou prestigieux que l'humanité a pu entretenir avec ses défunts, et leur mémoire.

La socialisation de la mort, le système complexe d'échange des chasses aux têtes en Mélanésie sont mis en parallèle avec les phénomènes identitaires des ossuaires européens et les collectes de crânes de « sauvages » pour les musées. Le renouveau de la production et la diffusion, jusqu'en Océanie, des reliques catholiques sont contemporains de l'époque où les missionnaires faisaient disparaître les religions océaniennes. Rapprocher les « crânes-reliquaires » d'Europe et d'Océanie vise à mettre en perspective des conceptions apparemment différentes du sacré.

Elles invitent cependant à un identique respect. La beauté et la puissance expressive de ces ouvres souvent méconnues, leurs résonances affirment le pouvoir de l'art de surseoir à la mort. « La mort n'en saura rien », vers emprunté au Guetteur mélancolique d'Apollinaire, évoque les liens intimes ou prestigieux que l'humanité a pu entretenir avec ses défunts, et leur mémoire.