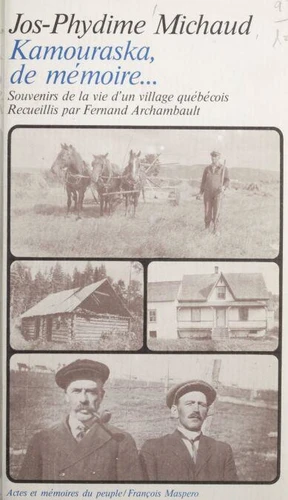

Kamouraska, de mémoire. Souvenirs de la vie d'un village québécois

Par :Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages308

- FormatePub

- ISBN2-348-02470-5

- EAN9782348024702

- Date de parution01/01/1981

- Protection num.Digital Watermarking

- Taille1 Mo

- Infos supplémentairesepub

- ÉditeurLa Découverte

Résumé

Un homme de quatre-vingts ans parle et son petit-fils l'écoute. Il ne raconte pas sa vie de A à Z, il ne la déroule pas comme un fil. Pas d'attendrissement sur le passé. Mais il parle et s'inscrivent dans ses mots un espace, un pays, des hommes, leur travail, leurs rêves et leurs espoirs. Un espace : celui, immense, délimité par le fleuve Saint-Laurent : 20 kilomètres de large à cet endroit. Du village de Kamouraska, on voit, en face, la rive nord si nettement qu'on distingue un homme en train de labourer.

A l'horizon la chaîne des Laurentides et le vieux plateau hercynien du Grand Nord qui commence. Le village vit au rythme des marées du fleuve et du cabotage de ses goélettes. Les terres fertiles, partagées au fur et à mesure des arrivées, en « rangs » de colonisation, s'adossent à la forêt. Derrière la forêt, au Sud, les Etats-Unis. Et l'hiver, la chape de neige, les froids de - 40° et le fleuve gelé.

Les hommes : les « habitants », canadiens-français, Québécois, dont les ancêtres ont gagné rang par rang des terres qui pour la plupart d'entre eux ne peuvent suffire à les faire vivre. Monde paysan abandonné un jour de 1763 sur cette rive, qui se survit, avec sa culture propre, son économie propre, ses techniques propres, quitte à s'en inventer de nouvelles au besoin. Monde à l'écart de la société dominante anglophone, qui règne plus loin que Québec, vers Montréal, à des centaines de kilomètres.

Monde étouffé par les castes sociales, par le paternalisme des dirigeants provinciaux, par la toute-puissance de l'Eglise, indispensable médiatrice et ultime recours. Paysans fascinés par l'appel du travail plus facile de l'autre côté de la frontière, aux Etats-Unis, plus tard attirés, comme Joseph Michaud, par les « shops » de Montréal, où il fait l'apprentissage du syndicalisme. Pas de folklore, donc, dans ce texte : ce que Jos-Phydime Michaud a confié à son petit-fils, Fernand Archambault, c'est la description sans complaisance d'une société écrasée par l'obsession de se survivre, qui y parvient envers et contre tout, la lutte d'hommes écartés de l'Histoire pendant deux siècles.

A l'horizon la chaîne des Laurentides et le vieux plateau hercynien du Grand Nord qui commence. Le village vit au rythme des marées du fleuve et du cabotage de ses goélettes. Les terres fertiles, partagées au fur et à mesure des arrivées, en « rangs » de colonisation, s'adossent à la forêt. Derrière la forêt, au Sud, les Etats-Unis. Et l'hiver, la chape de neige, les froids de - 40° et le fleuve gelé.

Les hommes : les « habitants », canadiens-français, Québécois, dont les ancêtres ont gagné rang par rang des terres qui pour la plupart d'entre eux ne peuvent suffire à les faire vivre. Monde paysan abandonné un jour de 1763 sur cette rive, qui se survit, avec sa culture propre, son économie propre, ses techniques propres, quitte à s'en inventer de nouvelles au besoin. Monde à l'écart de la société dominante anglophone, qui règne plus loin que Québec, vers Montréal, à des centaines de kilomètres.

Monde étouffé par les castes sociales, par le paternalisme des dirigeants provinciaux, par la toute-puissance de l'Eglise, indispensable médiatrice et ultime recours. Paysans fascinés par l'appel du travail plus facile de l'autre côté de la frontière, aux Etats-Unis, plus tard attirés, comme Joseph Michaud, par les « shops » de Montréal, où il fait l'apprentissage du syndicalisme. Pas de folklore, donc, dans ce texte : ce que Jos-Phydime Michaud a confié à son petit-fils, Fernand Archambault, c'est la description sans complaisance d'une société écrasée par l'obsession de se survivre, qui y parvient envers et contre tout, la lutte d'hommes écartés de l'Histoire pendant deux siècles.

Un homme de quatre-vingts ans parle et son petit-fils l'écoute. Il ne raconte pas sa vie de A à Z, il ne la déroule pas comme un fil. Pas d'attendrissement sur le passé. Mais il parle et s'inscrivent dans ses mots un espace, un pays, des hommes, leur travail, leurs rêves et leurs espoirs. Un espace : celui, immense, délimité par le fleuve Saint-Laurent : 20 kilomètres de large à cet endroit. Du village de Kamouraska, on voit, en face, la rive nord si nettement qu'on distingue un homme en train de labourer.

A l'horizon la chaîne des Laurentides et le vieux plateau hercynien du Grand Nord qui commence. Le village vit au rythme des marées du fleuve et du cabotage de ses goélettes. Les terres fertiles, partagées au fur et à mesure des arrivées, en « rangs » de colonisation, s'adossent à la forêt. Derrière la forêt, au Sud, les Etats-Unis. Et l'hiver, la chape de neige, les froids de - 40° et le fleuve gelé.

Les hommes : les « habitants », canadiens-français, Québécois, dont les ancêtres ont gagné rang par rang des terres qui pour la plupart d'entre eux ne peuvent suffire à les faire vivre. Monde paysan abandonné un jour de 1763 sur cette rive, qui se survit, avec sa culture propre, son économie propre, ses techniques propres, quitte à s'en inventer de nouvelles au besoin. Monde à l'écart de la société dominante anglophone, qui règne plus loin que Québec, vers Montréal, à des centaines de kilomètres.

Monde étouffé par les castes sociales, par le paternalisme des dirigeants provinciaux, par la toute-puissance de l'Eglise, indispensable médiatrice et ultime recours. Paysans fascinés par l'appel du travail plus facile de l'autre côté de la frontière, aux Etats-Unis, plus tard attirés, comme Joseph Michaud, par les « shops » de Montréal, où il fait l'apprentissage du syndicalisme. Pas de folklore, donc, dans ce texte : ce que Jos-Phydime Michaud a confié à son petit-fils, Fernand Archambault, c'est la description sans complaisance d'une société écrasée par l'obsession de se survivre, qui y parvient envers et contre tout, la lutte d'hommes écartés de l'Histoire pendant deux siècles.

A l'horizon la chaîne des Laurentides et le vieux plateau hercynien du Grand Nord qui commence. Le village vit au rythme des marées du fleuve et du cabotage de ses goélettes. Les terres fertiles, partagées au fur et à mesure des arrivées, en « rangs » de colonisation, s'adossent à la forêt. Derrière la forêt, au Sud, les Etats-Unis. Et l'hiver, la chape de neige, les froids de - 40° et le fleuve gelé.

Les hommes : les « habitants », canadiens-français, Québécois, dont les ancêtres ont gagné rang par rang des terres qui pour la plupart d'entre eux ne peuvent suffire à les faire vivre. Monde paysan abandonné un jour de 1763 sur cette rive, qui se survit, avec sa culture propre, son économie propre, ses techniques propres, quitte à s'en inventer de nouvelles au besoin. Monde à l'écart de la société dominante anglophone, qui règne plus loin que Québec, vers Montréal, à des centaines de kilomètres.

Monde étouffé par les castes sociales, par le paternalisme des dirigeants provinciaux, par la toute-puissance de l'Eglise, indispensable médiatrice et ultime recours. Paysans fascinés par l'appel du travail plus facile de l'autre côté de la frontière, aux Etats-Unis, plus tard attirés, comme Joseph Michaud, par les « shops » de Montréal, où il fait l'apprentissage du syndicalisme. Pas de folklore, donc, dans ce texte : ce que Jos-Phydime Michaud a confié à son petit-fils, Fernand Archambault, c'est la description sans complaisance d'une société écrasée par l'obsession de se survivre, qui y parvient envers et contre tout, la lutte d'hommes écartés de l'Histoire pendant deux siècles.