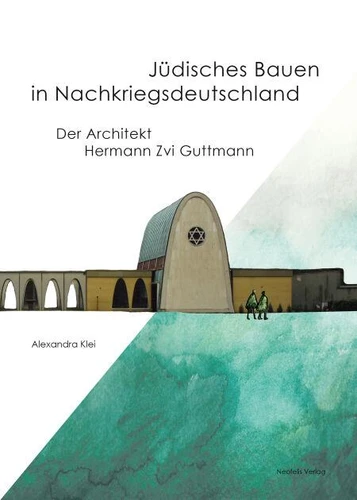

Jüdisches Bauen in Nachkriegsdeutschland. Der Architekt Hermann Zvi Guttmann

Par :Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages450

- FormatPDF

- ISBN978-3-95808-166-6

- EAN9783958081666

- Date de parution23/01/2017

- Protection num.Digital Watermarking

- Taille20 Mo

- Infos supplémentairespdf

- ÉditeurNeofelis Verlag

Résumé

Als einer unter wenigen jüdischen Architekten gestaltete Hermann Zvi Guttmann (1917-1977) die Etablierung jüdischen Lebens in Nachkriegsdeutschland entscheidend mit. Sein Werk umfasst Synagogen, Gemeindezentren, Altenheime, Jugendräume, Mikwaot, Denkmale sowie Wohn- und Geschäftshäuser. Es macht deutlich, wie vielfältig die Bauaufgaben waren, denen sich die neugegründeten Gemeinden in den ersten Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs widmen mussten.

Dabei waren die neuen Synagogen und Gemeindezentren klein, unscheinbar und außerhalb der Stadtzentren zu finden. Sie zeugen somit von den Anfängen jüdischer Gemeinden in Westdeutschland nach der Shoah und den begrenzten Räumen, die die bundesrepublikanische Nachkriegsgesellschaft ihnen zugestand. Jüdisches Bauen in Nachkriegsdeutschland untersucht die realisierten Bauten und die nicht zur Ausführung gekommenen Projekte Guttmanns.

Ihre Entstehungsbedingungen werden vor dem Hintergrund des Wiederaufbaus deutscher Städte analysiert, der von Architekten geprägt wurde, die bereits im Nationalsozialismus erfolgreich tätig waren. Die Studie ist damit zugleich ein Beitrag zur Erforschung der jüdischen Nachkriegsgeschichte und zur Auseinandersetzung mit 'jüdischem Bauen'. Ein solches Bauen beinhaltet nicht nur das konkrete Gebäude mit seinem spezifischen Erscheinungsbild, sondern auch Anforderungen an ein Raumprogramm, die Bedeutungszuschreibungen der Umgebung und nicht zuletzt die Voraussetzungen, auf die ein jüdischer Architekt traf, der in Deutschland tätig sein wollte.

Dabei waren die neuen Synagogen und Gemeindezentren klein, unscheinbar und außerhalb der Stadtzentren zu finden. Sie zeugen somit von den Anfängen jüdischer Gemeinden in Westdeutschland nach der Shoah und den begrenzten Räumen, die die bundesrepublikanische Nachkriegsgesellschaft ihnen zugestand. Jüdisches Bauen in Nachkriegsdeutschland untersucht die realisierten Bauten und die nicht zur Ausführung gekommenen Projekte Guttmanns.

Ihre Entstehungsbedingungen werden vor dem Hintergrund des Wiederaufbaus deutscher Städte analysiert, der von Architekten geprägt wurde, die bereits im Nationalsozialismus erfolgreich tätig waren. Die Studie ist damit zugleich ein Beitrag zur Erforschung der jüdischen Nachkriegsgeschichte und zur Auseinandersetzung mit 'jüdischem Bauen'. Ein solches Bauen beinhaltet nicht nur das konkrete Gebäude mit seinem spezifischen Erscheinungsbild, sondern auch Anforderungen an ein Raumprogramm, die Bedeutungszuschreibungen der Umgebung und nicht zuletzt die Voraussetzungen, auf die ein jüdischer Architekt traf, der in Deutschland tätig sein wollte.

Als einer unter wenigen jüdischen Architekten gestaltete Hermann Zvi Guttmann (1917-1977) die Etablierung jüdischen Lebens in Nachkriegsdeutschland entscheidend mit. Sein Werk umfasst Synagogen, Gemeindezentren, Altenheime, Jugendräume, Mikwaot, Denkmale sowie Wohn- und Geschäftshäuser. Es macht deutlich, wie vielfältig die Bauaufgaben waren, denen sich die neugegründeten Gemeinden in den ersten Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs widmen mussten.

Dabei waren die neuen Synagogen und Gemeindezentren klein, unscheinbar und außerhalb der Stadtzentren zu finden. Sie zeugen somit von den Anfängen jüdischer Gemeinden in Westdeutschland nach der Shoah und den begrenzten Räumen, die die bundesrepublikanische Nachkriegsgesellschaft ihnen zugestand. Jüdisches Bauen in Nachkriegsdeutschland untersucht die realisierten Bauten und die nicht zur Ausführung gekommenen Projekte Guttmanns.

Ihre Entstehungsbedingungen werden vor dem Hintergrund des Wiederaufbaus deutscher Städte analysiert, der von Architekten geprägt wurde, die bereits im Nationalsozialismus erfolgreich tätig waren. Die Studie ist damit zugleich ein Beitrag zur Erforschung der jüdischen Nachkriegsgeschichte und zur Auseinandersetzung mit 'jüdischem Bauen'. Ein solches Bauen beinhaltet nicht nur das konkrete Gebäude mit seinem spezifischen Erscheinungsbild, sondern auch Anforderungen an ein Raumprogramm, die Bedeutungszuschreibungen der Umgebung und nicht zuletzt die Voraussetzungen, auf die ein jüdischer Architekt traf, der in Deutschland tätig sein wollte.

Dabei waren die neuen Synagogen und Gemeindezentren klein, unscheinbar und außerhalb der Stadtzentren zu finden. Sie zeugen somit von den Anfängen jüdischer Gemeinden in Westdeutschland nach der Shoah und den begrenzten Räumen, die die bundesrepublikanische Nachkriegsgesellschaft ihnen zugestand. Jüdisches Bauen in Nachkriegsdeutschland untersucht die realisierten Bauten und die nicht zur Ausführung gekommenen Projekte Guttmanns.

Ihre Entstehungsbedingungen werden vor dem Hintergrund des Wiederaufbaus deutscher Städte analysiert, der von Architekten geprägt wurde, die bereits im Nationalsozialismus erfolgreich tätig waren. Die Studie ist damit zugleich ein Beitrag zur Erforschung der jüdischen Nachkriegsgeschichte und zur Auseinandersetzung mit 'jüdischem Bauen'. Ein solches Bauen beinhaltet nicht nur das konkrete Gebäude mit seinem spezifischen Erscheinungsbild, sondern auch Anforderungen an ein Raumprogramm, die Bedeutungszuschreibungen der Umgebung und nicht zuletzt die Voraussetzungen, auf die ein jüdischer Architekt traf, der in Deutschland tätig sein wollte.