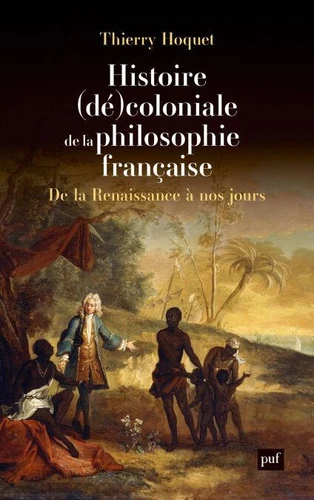

Histoire (dé)coloniale de la philosophie française. De la Renaissance à nos jours

Par :Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages272

- FormatePub

- ISBN978-2-13-087592-5

- EAN9782130875925

- Date de parution02/04/2025

- Protection num.Digital Watermarking

- Taille1 Mo

- Infos supplémentairesepub

- ÉditeurPUF

Résumé

Y eut-il un philosophe français pour protester contre la conquête d'Alger en 1830 ? Les cours de philosophie, géné-ra-lement, ne nous l'apprennent pas. Et c'est ce vide que vient combler cette nouvelle histoire de la philosophie française, qui n'est pas une somme de problèmes abstraits, l'incar-nation hexagonale ou francophone d'une philosophie pérenne. Elle naît de la rencontre des autres peuples au fil de diverses entreprises coloniales, à mesure que se modifient les contours de la France : « Nouvelle-France », « France antarctique » ou « équinoxiale », « Grande France ».

La philosophie française ne naît donc pas avec le cogito de Descartes, mais dans une scène exemplaire, quand Montaigne, en 1562, rencontre à Rouen trois Tupinambas du Brésil, et en rend compte dans son essai « Des cannibales ». Le point de vue des autres sur la société française, tel qu'il s'exprime dans les textes des philosophes, renouvelle profondément notre regard et nous permet de penser autrement.

La philosophie française ne naît donc pas avec le cogito de Descartes, mais dans une scène exemplaire, quand Montaigne, en 1562, rencontre à Rouen trois Tupinambas du Brésil, et en rend compte dans son essai « Des cannibales ». Le point de vue des autres sur la société française, tel qu'il s'exprime dans les textes des philosophes, renouvelle profondément notre regard et nous permet de penser autrement.

Y eut-il un philosophe français pour protester contre la conquête d'Alger en 1830 ? Les cours de philosophie, géné-ra-lement, ne nous l'apprennent pas. Et c'est ce vide que vient combler cette nouvelle histoire de la philosophie française, qui n'est pas une somme de problèmes abstraits, l'incar-nation hexagonale ou francophone d'une philosophie pérenne. Elle naît de la rencontre des autres peuples au fil de diverses entreprises coloniales, à mesure que se modifient les contours de la France : « Nouvelle-France », « France antarctique » ou « équinoxiale », « Grande France ».

La philosophie française ne naît donc pas avec le cogito de Descartes, mais dans une scène exemplaire, quand Montaigne, en 1562, rencontre à Rouen trois Tupinambas du Brésil, et en rend compte dans son essai « Des cannibales ». Le point de vue des autres sur la société française, tel qu'il s'exprime dans les textes des philosophes, renouvelle profondément notre regard et nous permet de penser autrement.

La philosophie française ne naît donc pas avec le cogito de Descartes, mais dans une scène exemplaire, quand Montaigne, en 1562, rencontre à Rouen trois Tupinambas du Brésil, et en rend compte dans son essai « Des cannibales ». Le point de vue des autres sur la société française, tel qu'il s'exprime dans les textes des philosophes, renouvelle profondément notre regard et nous permet de penser autrement.