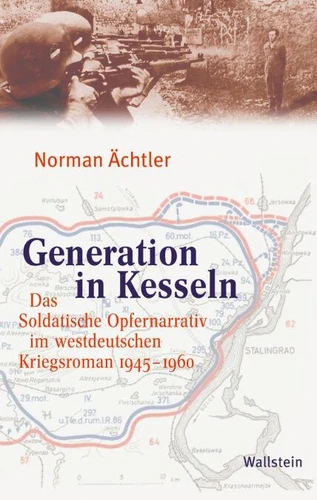

Generation in Kesseln. Das Soldatische Opfernarrativ im westdeutschen Kriegsroman 1945 - 1960

Par :Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages456

- FormatPDF

- ISBN978-3-8353-2501-2

- EAN9783835325012

- Date de parution05/08/2013

- Protection num.pas de protection

- Taille6 Mo

- Infos supplémentairespdf

- ÉditeurWallstein

Résumé

Bis heute gilt die Schlacht von Stalingrad als der symbolische Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs. Die Einkesselung gehört zu den zentralen Erfahrungen deutscher Soldaten auf dem östlichen Kriegsschauplatz. Ebenso eindrücklich war die Rücksichtslosigkeit, mit der die Wehrmachtsjustiz die Soldaten in den aussichtslosen Kampf schickte und Deserteure verfolgte. Die Erfahrung des doppelten Eingekesseltseins zwischen militärischem Gegner und Militärgerichtsbarkeit prägte das Erzählen in der frühen Bundesrepublik nachhaltig: Die deutschen Frontsoldaten wurden dadurch als Leidtragende des deutschen Vernichtungskriegs dargestellt.

Die Behauptung, der Soldat sei ausweglos von tödlichen Feinden umgeben gewesen, stilisiert den Kampfeinsatz zur Überlebensstrategie und verschleiert das Verhältnis von Täter und Opfer. Norman Ächtler zeichnet die Herausbildung des Soldatischen Opfernarrativs im publizistischen Diskurs der Nachkriegszeit und seine literarische Ausgestaltung im Kriegsroman der frühen Bundesrepublik nach. Erstmals geraten Kriegsromane - u.a.

von Ernst Jünger, Theodor Plivier und Heinrich Böll - auf einer breiten empirischen Basis in den Blick einer wissenschaftlichen Studie. Mit der Untersuchung von genretypischen Argumentationsschemata und Erzählstrukturen und ihrer Bedeutung für die Verankerung des Bilds vom deutschen Landser als Opfer von Totalitarismus und Krieg im kollektiven Gedächtnis der Deutschen betritt der Band Neuland.

Die Behauptung, der Soldat sei ausweglos von tödlichen Feinden umgeben gewesen, stilisiert den Kampfeinsatz zur Überlebensstrategie und verschleiert das Verhältnis von Täter und Opfer. Norman Ächtler zeichnet die Herausbildung des Soldatischen Opfernarrativs im publizistischen Diskurs der Nachkriegszeit und seine literarische Ausgestaltung im Kriegsroman der frühen Bundesrepublik nach. Erstmals geraten Kriegsromane - u.a.

von Ernst Jünger, Theodor Plivier und Heinrich Böll - auf einer breiten empirischen Basis in den Blick einer wissenschaftlichen Studie. Mit der Untersuchung von genretypischen Argumentationsschemata und Erzählstrukturen und ihrer Bedeutung für die Verankerung des Bilds vom deutschen Landser als Opfer von Totalitarismus und Krieg im kollektiven Gedächtnis der Deutschen betritt der Band Neuland.

Bis heute gilt die Schlacht von Stalingrad als der symbolische Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs. Die Einkesselung gehört zu den zentralen Erfahrungen deutscher Soldaten auf dem östlichen Kriegsschauplatz. Ebenso eindrücklich war die Rücksichtslosigkeit, mit der die Wehrmachtsjustiz die Soldaten in den aussichtslosen Kampf schickte und Deserteure verfolgte. Die Erfahrung des doppelten Eingekesseltseins zwischen militärischem Gegner und Militärgerichtsbarkeit prägte das Erzählen in der frühen Bundesrepublik nachhaltig: Die deutschen Frontsoldaten wurden dadurch als Leidtragende des deutschen Vernichtungskriegs dargestellt.

Die Behauptung, der Soldat sei ausweglos von tödlichen Feinden umgeben gewesen, stilisiert den Kampfeinsatz zur Überlebensstrategie und verschleiert das Verhältnis von Täter und Opfer. Norman Ächtler zeichnet die Herausbildung des Soldatischen Opfernarrativs im publizistischen Diskurs der Nachkriegszeit und seine literarische Ausgestaltung im Kriegsroman der frühen Bundesrepublik nach. Erstmals geraten Kriegsromane - u.a.

von Ernst Jünger, Theodor Plivier und Heinrich Böll - auf einer breiten empirischen Basis in den Blick einer wissenschaftlichen Studie. Mit der Untersuchung von genretypischen Argumentationsschemata und Erzählstrukturen und ihrer Bedeutung für die Verankerung des Bilds vom deutschen Landser als Opfer von Totalitarismus und Krieg im kollektiven Gedächtnis der Deutschen betritt der Band Neuland.

Die Behauptung, der Soldat sei ausweglos von tödlichen Feinden umgeben gewesen, stilisiert den Kampfeinsatz zur Überlebensstrategie und verschleiert das Verhältnis von Täter und Opfer. Norman Ächtler zeichnet die Herausbildung des Soldatischen Opfernarrativs im publizistischen Diskurs der Nachkriegszeit und seine literarische Ausgestaltung im Kriegsroman der frühen Bundesrepublik nach. Erstmals geraten Kriegsromane - u.a.

von Ernst Jünger, Theodor Plivier und Heinrich Böll - auf einer breiten empirischen Basis in den Blick einer wissenschaftlichen Studie. Mit der Untersuchung von genretypischen Argumentationsschemata und Erzählstrukturen und ihrer Bedeutung für die Verankerung des Bilds vom deutschen Landser als Opfer von Totalitarismus und Krieg im kollektiven Gedächtnis der Deutschen betritt der Band Neuland.