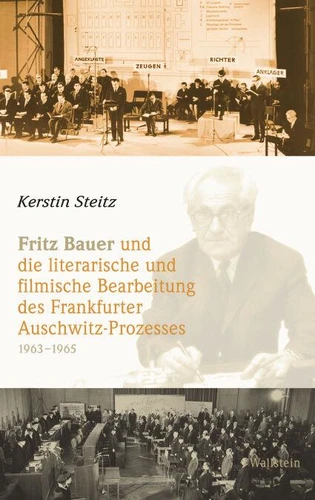

Fritz Bauer und die literarische und filmische Bearbeitung des Frankfurter Auschwitz-Prozesses 1963–1965

Par :Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages304

- FormatPDF

- ISBN978-3-8353-4987-2

- EAN9783835349872

- Date de parution19/02/2025

- Protection num.Digital Watermarking

- Taille3 Mo

- Infos supplémentairespdf

- ÉditeurWallstein

Résumé

Zum 60. Jahrestag des Frankfurter Auschwitz-Prozesses untersucht Kerstin Steitz Texte und Filme, die sich kritisch mit dem Gerichtsverfahren auseinandersetzen und so literarische Gerechtigkeit walten lassen.

Von 1963 bis 1965 standen zweiundzwanzig Männer angeklagt wegen Mord und Totschlag im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau vor dem Schwurgericht in Frankfurt a. M.. Das deutsche Strafrecht war jedoch nicht ausgestattet, den Massenverbrechen in Auschwitz juristisch und historisch gerecht zu werden, da es die Massenverbrechen als gewöhnliche Mord- und Totschlagsfälle behandelte.

Dies kam häufig einer Trivialisierung von Auschwitz gleich und stellte zentrale Aspekte teilweise sogar historisch falsch dar. Der deutsch-jüdische Holocaust-Überlebende und hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der den Prozess trotz starker Widerstände initiierte, war sich dieser strafrechtlichen Grenzen bewusst und bezeichnete den Frankfurter Auschwitz-Prozess als »juristische Verfremdung von Auschwitz« .

Deshalb appellierte Bauer an Autoren, die Verantwortung zu übernehmen, »das auszusprechen, was der Prozess nicht im Stande war« , aufzuzeigen. Kerstin Steitz untersucht literarische Texte und Filme, die sich kritisch mit dem Frankfurter Auschwitz-Prozess auseinandersetzen und so versuchen, literarische Gerechtigkeit walten zu lassen.

Dies kam häufig einer Trivialisierung von Auschwitz gleich und stellte zentrale Aspekte teilweise sogar historisch falsch dar. Der deutsch-jüdische Holocaust-Überlebende und hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der den Prozess trotz starker Widerstände initiierte, war sich dieser strafrechtlichen Grenzen bewusst und bezeichnete den Frankfurter Auschwitz-Prozess als »juristische Verfremdung von Auschwitz« .

Deshalb appellierte Bauer an Autoren, die Verantwortung zu übernehmen, »das auszusprechen, was der Prozess nicht im Stande war« , aufzuzeigen. Kerstin Steitz untersucht literarische Texte und Filme, die sich kritisch mit dem Frankfurter Auschwitz-Prozess auseinandersetzen und so versuchen, literarische Gerechtigkeit walten zu lassen.

Zum 60. Jahrestag des Frankfurter Auschwitz-Prozesses untersucht Kerstin Steitz Texte und Filme, die sich kritisch mit dem Gerichtsverfahren auseinandersetzen und so literarische Gerechtigkeit walten lassen.

Von 1963 bis 1965 standen zweiundzwanzig Männer angeklagt wegen Mord und Totschlag im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau vor dem Schwurgericht in Frankfurt a. M.. Das deutsche Strafrecht war jedoch nicht ausgestattet, den Massenverbrechen in Auschwitz juristisch und historisch gerecht zu werden, da es die Massenverbrechen als gewöhnliche Mord- und Totschlagsfälle behandelte.

Dies kam häufig einer Trivialisierung von Auschwitz gleich und stellte zentrale Aspekte teilweise sogar historisch falsch dar. Der deutsch-jüdische Holocaust-Überlebende und hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der den Prozess trotz starker Widerstände initiierte, war sich dieser strafrechtlichen Grenzen bewusst und bezeichnete den Frankfurter Auschwitz-Prozess als »juristische Verfremdung von Auschwitz« .

Deshalb appellierte Bauer an Autoren, die Verantwortung zu übernehmen, »das auszusprechen, was der Prozess nicht im Stande war« , aufzuzeigen. Kerstin Steitz untersucht literarische Texte und Filme, die sich kritisch mit dem Frankfurter Auschwitz-Prozess auseinandersetzen und so versuchen, literarische Gerechtigkeit walten zu lassen.

Dies kam häufig einer Trivialisierung von Auschwitz gleich und stellte zentrale Aspekte teilweise sogar historisch falsch dar. Der deutsch-jüdische Holocaust-Überlebende und hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der den Prozess trotz starker Widerstände initiierte, war sich dieser strafrechtlichen Grenzen bewusst und bezeichnete den Frankfurter Auschwitz-Prozess als »juristische Verfremdung von Auschwitz« .

Deshalb appellierte Bauer an Autoren, die Verantwortung zu übernehmen, »das auszusprechen, was der Prozess nicht im Stande war« , aufzuzeigen. Kerstin Steitz untersucht literarische Texte und Filme, die sich kritisch mit dem Frankfurter Auschwitz-Prozess auseinandersetzen und so versuchen, literarische Gerechtigkeit walten zu lassen.