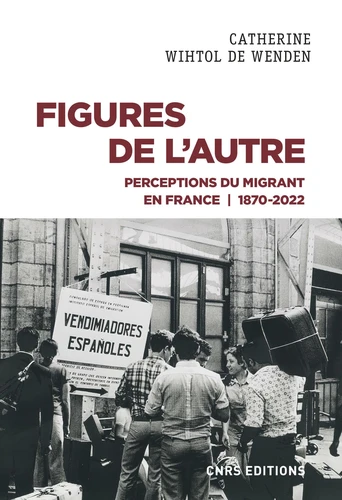

Figures de l'Autre. Perceptions du migrant en France 1870-2022

Par :Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages189

- FormatePub

- ISBN978-2-271-14130-9

- EAN9782271141309

- Date de parution30/06/2022

- Protection num.Digital Watermarking

- Taille851 Ko

- ÉditeurCNRS EDITIONS

Résumé

La France, tôt confrontée à l'immigration, et marquée aussi par son passé colonial, a vu monter la prégnance de la figure de l'Autre dans la vie de tous les jours, comme au cour du discours politique.

Qu'il soit issu du regroupement familial, étudiant, travailleur qualifié ou non qualifié, travailleur temporaire, frontalier, réfugié, demandeur d'asile, sans papiers, le migrant incarne souvent une figure menaçante, toujours sujette aux mêmes stéréotypes.

Au fil des diverses vagues d'immigration, les critères de l'altérité demeurent intacts : la religion (des Polonais "?bien trop catholiques?" dans la France laïque de la Troisième République aux musulmans "?islamistes?" ), la violence (du "?couteau facile?" des Italiens dans les années 1890 au terrorisme importé de Syrie), la concurrence déloyale sur le marché du travail (du "?un million de chômeurs, c'est un million d'immigrés de trop !?" des années 1970 au plombier polonais). En se basant sur les articles de journaux, les proclamations politiques, les ouvrages de sciences sociales, mais aussi les romans et films, Catherine Wihtol de Wenden montre comment la mémoire collective concernant l'image de l'Autre s'est construite de 1870 à nos jours.

Et propose quelques pistes pour en finir avec la figure péjorative du migrant : une citoyenneté inclusive, la lutte contre les discriminations, la construction d'une mémoire du vivre ensemble par la mise en musées.

Au fil des diverses vagues d'immigration, les critères de l'altérité demeurent intacts : la religion (des Polonais "?bien trop catholiques?" dans la France laïque de la Troisième République aux musulmans "?islamistes?" ), la violence (du "?couteau facile?" des Italiens dans les années 1890 au terrorisme importé de Syrie), la concurrence déloyale sur le marché du travail (du "?un million de chômeurs, c'est un million d'immigrés de trop !?" des années 1970 au plombier polonais). En se basant sur les articles de journaux, les proclamations politiques, les ouvrages de sciences sociales, mais aussi les romans et films, Catherine Wihtol de Wenden montre comment la mémoire collective concernant l'image de l'Autre s'est construite de 1870 à nos jours.

Et propose quelques pistes pour en finir avec la figure péjorative du migrant : une citoyenneté inclusive, la lutte contre les discriminations, la construction d'une mémoire du vivre ensemble par la mise en musées.

La France, tôt confrontée à l'immigration, et marquée aussi par son passé colonial, a vu monter la prégnance de la figure de l'Autre dans la vie de tous les jours, comme au cour du discours politique.

Qu'il soit issu du regroupement familial, étudiant, travailleur qualifié ou non qualifié, travailleur temporaire, frontalier, réfugié, demandeur d'asile, sans papiers, le migrant incarne souvent une figure menaçante, toujours sujette aux mêmes stéréotypes.

Au fil des diverses vagues d'immigration, les critères de l'altérité demeurent intacts : la religion (des Polonais "?bien trop catholiques?" dans la France laïque de la Troisième République aux musulmans "?islamistes?" ), la violence (du "?couteau facile?" des Italiens dans les années 1890 au terrorisme importé de Syrie), la concurrence déloyale sur le marché du travail (du "?un million de chômeurs, c'est un million d'immigrés de trop !?" des années 1970 au plombier polonais). En se basant sur les articles de journaux, les proclamations politiques, les ouvrages de sciences sociales, mais aussi les romans et films, Catherine Wihtol de Wenden montre comment la mémoire collective concernant l'image de l'Autre s'est construite de 1870 à nos jours.

Et propose quelques pistes pour en finir avec la figure péjorative du migrant : une citoyenneté inclusive, la lutte contre les discriminations, la construction d'une mémoire du vivre ensemble par la mise en musées.

Au fil des diverses vagues d'immigration, les critères de l'altérité demeurent intacts : la religion (des Polonais "?bien trop catholiques?" dans la France laïque de la Troisième République aux musulmans "?islamistes?" ), la violence (du "?couteau facile?" des Italiens dans les années 1890 au terrorisme importé de Syrie), la concurrence déloyale sur le marché du travail (du "?un million de chômeurs, c'est un million d'immigrés de trop !?" des années 1970 au plombier polonais). En se basant sur les articles de journaux, les proclamations politiques, les ouvrages de sciences sociales, mais aussi les romans et films, Catherine Wihtol de Wenden montre comment la mémoire collective concernant l'image de l'Autre s'est construite de 1870 à nos jours.

Et propose quelques pistes pour en finir avec la figure péjorative du migrant : une citoyenneté inclusive, la lutte contre les discriminations, la construction d'une mémoire du vivre ensemble par la mise en musées.