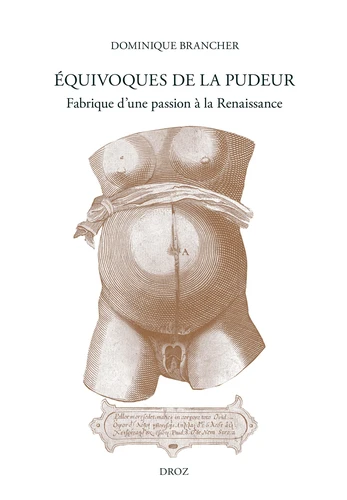

Equivoques de la pudeur. Fabrique d'une passion à la Renaissance

Par :Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format Multi-format est :

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages904

- FormatMulti-format

- ISBN978-2-600-31787-0

- EAN9782600317870

- Date de parution01/01/2015

- Protection num.NC

- Infos supplémentairesMulti-format incluant ePub avec ...

- ÉditeurLibrairie Droz

Résumé

« Qu'a fait l'action génitale aux hommes, si naturelle, si nécessaire, et si juste, pour n'en oser parler sans vergogne », s'indigne Montaigne qui ne se prive pas, quant à lui, de mettre la pudeur au service de l'économie sensuelle de son ouvre. Car qui « n'y va que d'une fesse » y va tout de même. Aussi fallait-il dégager la pudeur d'une approche anthropologique naïve, pour souligner l'ambiguïté d'une passion où le retour de l'obscène le dispute sans cesse au refoulement vertueux.

Mesurer également combien la Renaissance dut repenser cette ambivalence, en confrontant l'héritage antique et médiéval à ses propres découvertes. Du De verecundia de Salutati (1390) jusqu'à l'officialisation du mot au XVIIe siècle par Vaugelas, s'invente en effet, au fil d'un débat où se croisent médecine, morale et rhétorique, un usage retors de la pudeur, à la fois épistémologique et poétique. Son enjeu n'est rien moins que le rôle assumé par les écritures du corps dans l'élaboration d'un savoir sexuel où la production de vérités conjugue toujours art érotique et art de ne pas dire.

Mesurer également combien la Renaissance dut repenser cette ambivalence, en confrontant l'héritage antique et médiéval à ses propres découvertes. Du De verecundia de Salutati (1390) jusqu'à l'officialisation du mot au XVIIe siècle par Vaugelas, s'invente en effet, au fil d'un débat où se croisent médecine, morale et rhétorique, un usage retors de la pudeur, à la fois épistémologique et poétique. Son enjeu n'est rien moins que le rôle assumé par les écritures du corps dans l'élaboration d'un savoir sexuel où la production de vérités conjugue toujours art érotique et art de ne pas dire.

« Qu'a fait l'action génitale aux hommes, si naturelle, si nécessaire, et si juste, pour n'en oser parler sans vergogne », s'indigne Montaigne qui ne se prive pas, quant à lui, de mettre la pudeur au service de l'économie sensuelle de son ouvre. Car qui « n'y va que d'une fesse » y va tout de même. Aussi fallait-il dégager la pudeur d'une approche anthropologique naïve, pour souligner l'ambiguïté d'une passion où le retour de l'obscène le dispute sans cesse au refoulement vertueux.

Mesurer également combien la Renaissance dut repenser cette ambivalence, en confrontant l'héritage antique et médiéval à ses propres découvertes. Du De verecundia de Salutati (1390) jusqu'à l'officialisation du mot au XVIIe siècle par Vaugelas, s'invente en effet, au fil d'un débat où se croisent médecine, morale et rhétorique, un usage retors de la pudeur, à la fois épistémologique et poétique. Son enjeu n'est rien moins que le rôle assumé par les écritures du corps dans l'élaboration d'un savoir sexuel où la production de vérités conjugue toujours art érotique et art de ne pas dire.

Mesurer également combien la Renaissance dut repenser cette ambivalence, en confrontant l'héritage antique et médiéval à ses propres découvertes. Du De verecundia de Salutati (1390) jusqu'à l'officialisation du mot au XVIIe siècle par Vaugelas, s'invente en effet, au fil d'un débat où se croisent médecine, morale et rhétorique, un usage retors de la pudeur, à la fois épistémologique et poétique. Son enjeu n'est rien moins que le rôle assumé par les écritures du corps dans l'élaboration d'un savoir sexuel où la production de vérités conjugue toujours art érotique et art de ne pas dire.