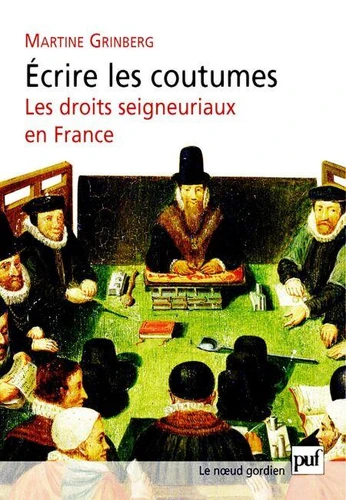

Ecrire les coutumes. Les droits seigneuriaux en France XVIe-XVIIIe siècle

Par :Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages212

- FormatePub

- ISBN978-2-13-073903-6

- EAN9782130739036

- Date de parution20/04/2015

- Protection num.Digital Watermarking

- Taille2 Mo

- Infos supplémentairesepub

- ÉditeurPUF

Résumé

De savoir oral et de relations directes, les coutumes sont peu à peu devenues des usages écrits. Elles ont alors changé de nature et de statut. L'écrit seigneurial est devenu une preuve juridique, il a ainsi participé à la construction du lien qui unit le seigneur et ses dépendants. Il s'est aussi entouré de formulations solennelles, d'une rhétorique s'appuyant sur les institutions et le territoire, intégrant une hiérarchie sociale.

Il inscrit les relations de pouvoir dans l'espace, en constitue la mémoire et donne une image déformée du rapport de domination. Parallèlement le rapport de force devient plus tendu à la fois à l'intérieur de la seigneurie et entre celle-ci et le pouvoir royal. Que reste-t-il alors de la culture populaire orale ? Des pratiques, des croyances, tout ce qui a été nommé folklore au XIXe siècle, qu'on ne peut pas penser en dehors de leur rapport avec le pouvoir royal, la seigneurie et l'Eglise.

Les changements ne suppriment pas nécessairement ces formes d'expression mais en modifient le sens et leur attribuent de nouvelles fonctions. Une étude très intéressante sur cette longue évolution et la formulation juridique des us et coutumes, un aspect méconnu du passage de la féodalité à la modernité dans le royaume de France : le nouveau statut de la preuve mis en place au XVIe siècle et le formalisme juridique ont bien leur part dans la construction de l'Etat monarchique moderne.

Il inscrit les relations de pouvoir dans l'espace, en constitue la mémoire et donne une image déformée du rapport de domination. Parallèlement le rapport de force devient plus tendu à la fois à l'intérieur de la seigneurie et entre celle-ci et le pouvoir royal. Que reste-t-il alors de la culture populaire orale ? Des pratiques, des croyances, tout ce qui a été nommé folklore au XIXe siècle, qu'on ne peut pas penser en dehors de leur rapport avec le pouvoir royal, la seigneurie et l'Eglise.

Les changements ne suppriment pas nécessairement ces formes d'expression mais en modifient le sens et leur attribuent de nouvelles fonctions. Une étude très intéressante sur cette longue évolution et la formulation juridique des us et coutumes, un aspect méconnu du passage de la féodalité à la modernité dans le royaume de France : le nouveau statut de la preuve mis en place au XVIe siècle et le formalisme juridique ont bien leur part dans la construction de l'Etat monarchique moderne.

De savoir oral et de relations directes, les coutumes sont peu à peu devenues des usages écrits. Elles ont alors changé de nature et de statut. L'écrit seigneurial est devenu une preuve juridique, il a ainsi participé à la construction du lien qui unit le seigneur et ses dépendants. Il s'est aussi entouré de formulations solennelles, d'une rhétorique s'appuyant sur les institutions et le territoire, intégrant une hiérarchie sociale.

Il inscrit les relations de pouvoir dans l'espace, en constitue la mémoire et donne une image déformée du rapport de domination. Parallèlement le rapport de force devient plus tendu à la fois à l'intérieur de la seigneurie et entre celle-ci et le pouvoir royal. Que reste-t-il alors de la culture populaire orale ? Des pratiques, des croyances, tout ce qui a été nommé folklore au XIXe siècle, qu'on ne peut pas penser en dehors de leur rapport avec le pouvoir royal, la seigneurie et l'Eglise.

Les changements ne suppriment pas nécessairement ces formes d'expression mais en modifient le sens et leur attribuent de nouvelles fonctions. Une étude très intéressante sur cette longue évolution et la formulation juridique des us et coutumes, un aspect méconnu du passage de la féodalité à la modernité dans le royaume de France : le nouveau statut de la preuve mis en place au XVIe siècle et le formalisme juridique ont bien leur part dans la construction de l'Etat monarchique moderne.

Il inscrit les relations de pouvoir dans l'espace, en constitue la mémoire et donne une image déformée du rapport de domination. Parallèlement le rapport de force devient plus tendu à la fois à l'intérieur de la seigneurie et entre celle-ci et le pouvoir royal. Que reste-t-il alors de la culture populaire orale ? Des pratiques, des croyances, tout ce qui a été nommé folklore au XIXe siècle, qu'on ne peut pas penser en dehors de leur rapport avec le pouvoir royal, la seigneurie et l'Eglise.

Les changements ne suppriment pas nécessairement ces formes d'expression mais en modifient le sens et leur attribuent de nouvelles fonctions. Une étude très intéressante sur cette longue évolution et la formulation juridique des us et coutumes, un aspect méconnu du passage de la féodalité à la modernité dans le royaume de France : le nouveau statut de la preuve mis en place au XVIe siècle et le formalisme juridique ont bien leur part dans la construction de l'Etat monarchique moderne.