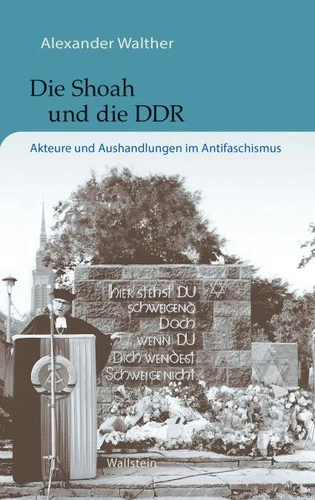

Die Shoah und die DDR. Akteure und Aushandlungen im Antifaschismus

Par :Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages566

- FormatPDF

- ISBN978-3-8353-8796-6

- EAN9783835387966

- Date de parution21/05/2025

- Protection num.Digital Watermarking

- Taille9 Mo

- Infos supplémentairespdf

- ÉditeurWallstein

Résumé

Über das Erinnern jüdischer Überlebender der Shoah in der DDR als eigensinnige Praxis.

Geschichte war ein streng reguliertes Feld in der DDR. Auch der staatlich forcierte Antifaschismus ließ, so die Annahme, kaum Spielräume für abweichende Narrative. Wie konnten daher jüdische Verfolgungserfahrungen und antifaschistische Überzeugungen unter staatssozialistischen Vorzeichen verhandelt und artikuliert werden? Welche Rolle spielten jüdische Überlebende in der DDR in der kulturellen Auseinandersetzung mit der Shoah und dem Nationalsozialismus? Diesen Fragen geht Alexander Walther in seiner Studie nach.

Ausgehend von Nachlässen und Egodokumenten zeichnet er die Handlungsoptionen und Motivationen vor allem jüdischer, vereinzelt auch nicht-jüdischer Akteurinnen und Akteure nach. Neben einer Analyse früher Formen der Erinnerung und Wissensvermittlung stehen die Arbeiten des Schriftstellers Arnold Zweig, der Sängerin Lin Jaldati, des Historikers Helmut Eschwege, des Journalisten Heinz Knobloch sowie die Aktivitäten einzelner DDR-Verlage im Mittelpunkt der Arbeit.

Dieser multiperspektivische Zugang zeigt, welche Strategien es gab, ein politisch vernachlässigtes und gesellschaftlich unerwünschtes Thema dennoch öffentlich zu platzieren und Akzente zu setzen. Dabei wird auch das Spannungsfeld zwischen eigensinnigem Handeln und teils parteiloyalen, mitunter schmerzhaften Zugeständnissen untersucht.

Ausgehend von Nachlässen und Egodokumenten zeichnet er die Handlungsoptionen und Motivationen vor allem jüdischer, vereinzelt auch nicht-jüdischer Akteurinnen und Akteure nach. Neben einer Analyse früher Formen der Erinnerung und Wissensvermittlung stehen die Arbeiten des Schriftstellers Arnold Zweig, der Sängerin Lin Jaldati, des Historikers Helmut Eschwege, des Journalisten Heinz Knobloch sowie die Aktivitäten einzelner DDR-Verlage im Mittelpunkt der Arbeit.

Dieser multiperspektivische Zugang zeigt, welche Strategien es gab, ein politisch vernachlässigtes und gesellschaftlich unerwünschtes Thema dennoch öffentlich zu platzieren und Akzente zu setzen. Dabei wird auch das Spannungsfeld zwischen eigensinnigem Handeln und teils parteiloyalen, mitunter schmerzhaften Zugeständnissen untersucht.

Über das Erinnern jüdischer Überlebender der Shoah in der DDR als eigensinnige Praxis.

Geschichte war ein streng reguliertes Feld in der DDR. Auch der staatlich forcierte Antifaschismus ließ, so die Annahme, kaum Spielräume für abweichende Narrative. Wie konnten daher jüdische Verfolgungserfahrungen und antifaschistische Überzeugungen unter staatssozialistischen Vorzeichen verhandelt und artikuliert werden? Welche Rolle spielten jüdische Überlebende in der DDR in der kulturellen Auseinandersetzung mit der Shoah und dem Nationalsozialismus? Diesen Fragen geht Alexander Walther in seiner Studie nach.

Ausgehend von Nachlässen und Egodokumenten zeichnet er die Handlungsoptionen und Motivationen vor allem jüdischer, vereinzelt auch nicht-jüdischer Akteurinnen und Akteure nach. Neben einer Analyse früher Formen der Erinnerung und Wissensvermittlung stehen die Arbeiten des Schriftstellers Arnold Zweig, der Sängerin Lin Jaldati, des Historikers Helmut Eschwege, des Journalisten Heinz Knobloch sowie die Aktivitäten einzelner DDR-Verlage im Mittelpunkt der Arbeit.

Dieser multiperspektivische Zugang zeigt, welche Strategien es gab, ein politisch vernachlässigtes und gesellschaftlich unerwünschtes Thema dennoch öffentlich zu platzieren und Akzente zu setzen. Dabei wird auch das Spannungsfeld zwischen eigensinnigem Handeln und teils parteiloyalen, mitunter schmerzhaften Zugeständnissen untersucht.

Ausgehend von Nachlässen und Egodokumenten zeichnet er die Handlungsoptionen und Motivationen vor allem jüdischer, vereinzelt auch nicht-jüdischer Akteurinnen und Akteure nach. Neben einer Analyse früher Formen der Erinnerung und Wissensvermittlung stehen die Arbeiten des Schriftstellers Arnold Zweig, der Sängerin Lin Jaldati, des Historikers Helmut Eschwege, des Journalisten Heinz Knobloch sowie die Aktivitäten einzelner DDR-Verlage im Mittelpunkt der Arbeit.

Dieser multiperspektivische Zugang zeigt, welche Strategien es gab, ein politisch vernachlässigtes und gesellschaftlich unerwünschtes Thema dennoch öffentlich zu platzieren und Akzente zu setzen. Dabei wird auch das Spannungsfeld zwischen eigensinnigem Handeln und teils parteiloyalen, mitunter schmerzhaften Zugeständnissen untersucht.