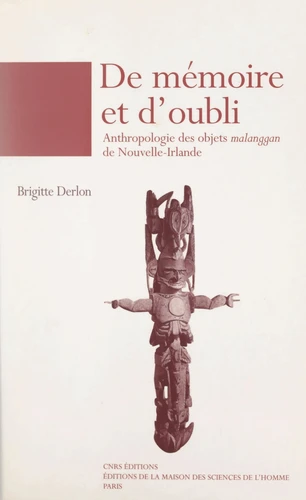

De mémoire et d'oubli, anthropologie des objets malanggan de Nouvelle-Irlande

Par : , , , ,Formats :

Définitivement indisponible

Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages440

- FormatePub

- ISBN2-307-18656-5

- EAN9782307186564

- Date de parution01/01/1997

- Protection num.Digital Watermarking

- ÉditeurFeniXX réédition numérique (CNRS...

Résumé

À l'abri du regard des femmes, les hommes de l'île de Nouvelle-Irlande (Papouasie-Nouvelle-Guinée) passaient, autrefois, de longs mois à fabriquer pour leurs morts des sculptures de bois très élaborées, qu'ils brûlaient ou laissaient pourrir sur place trois jours, seulement après les avoir exposées sur le site funéraire. Nommées « malanggan », ces spectaculaires effigies hétérogènes, dont beaucoup furent collectées avant leur destruction rituelle, font aujourd'hui partie des plus grandes collections mondiales d'art non occidental.

À partir d'une importante documentation ethnographique, provenant à la fois des sources anciennes et des informations récemment collectées par l'auteur, ce livre propose une interprétation de la fonction rituelle des malanggan, et une analyse des droits complexes régissant leur utilisation.

Destinées à évoquer le retour provisoire du défunt, ces effigies servaient à faire oublier le mort, engendré par les femmes, et à assurer sa re-production par les hommes, sous une identité permanente et mémorable.

Calquée sur le processus de décomposition du cadavre, cette re-production s'inscrivait dans le cadre d'une idéologie de la régénération, fondée sur l'idée que la vie naît sans fin de la mort. Chacun des nombreux types de malanggan, qui s'accompagnait de rites spécifiques, était associé à un clan ou lignage. Avant la destruction de l'effigie, des individus recevaient le droit et le savoir nécessaires pour diriger, ultérieurement, la fabrication et la mise en scène d'objets de ce type.

Ainsi était assurée la pérennité du prototype mental du malanggan, qui vivait dans la mémoire des hommes durant les longues périodes, où il n'était pas matériellement actualisé. Parallèles aux droits fonciers claniques, les droits portant sur les malanggan circulaient sous une forme comparable à un prêt entre les clans des matrimoitiés exogames, dont ils exprimaient l'interdépendance en matière de procréation.

Calquée sur le processus de décomposition du cadavre, cette re-production s'inscrivait dans le cadre d'une idéologie de la régénération, fondée sur l'idée que la vie naît sans fin de la mort. Chacun des nombreux types de malanggan, qui s'accompagnait de rites spécifiques, était associé à un clan ou lignage. Avant la destruction de l'effigie, des individus recevaient le droit et le savoir nécessaires pour diriger, ultérieurement, la fabrication et la mise en scène d'objets de ce type.

Ainsi était assurée la pérennité du prototype mental du malanggan, qui vivait dans la mémoire des hommes durant les longues périodes, où il n'était pas matériellement actualisé. Parallèles aux droits fonciers claniques, les droits portant sur les malanggan circulaient sous une forme comparable à un prêt entre les clans des matrimoitiés exogames, dont ils exprimaient l'interdépendance en matière de procréation.

À l'abri du regard des femmes, les hommes de l'île de Nouvelle-Irlande (Papouasie-Nouvelle-Guinée) passaient, autrefois, de longs mois à fabriquer pour leurs morts des sculptures de bois très élaborées, qu'ils brûlaient ou laissaient pourrir sur place trois jours, seulement après les avoir exposées sur le site funéraire. Nommées « malanggan », ces spectaculaires effigies hétérogènes, dont beaucoup furent collectées avant leur destruction rituelle, font aujourd'hui partie des plus grandes collections mondiales d'art non occidental.

À partir d'une importante documentation ethnographique, provenant à la fois des sources anciennes et des informations récemment collectées par l'auteur, ce livre propose une interprétation de la fonction rituelle des malanggan, et une analyse des droits complexes régissant leur utilisation.

Destinées à évoquer le retour provisoire du défunt, ces effigies servaient à faire oublier le mort, engendré par les femmes, et à assurer sa re-production par les hommes, sous une identité permanente et mémorable.

Calquée sur le processus de décomposition du cadavre, cette re-production s'inscrivait dans le cadre d'une idéologie de la régénération, fondée sur l'idée que la vie naît sans fin de la mort. Chacun des nombreux types de malanggan, qui s'accompagnait de rites spécifiques, était associé à un clan ou lignage. Avant la destruction de l'effigie, des individus recevaient le droit et le savoir nécessaires pour diriger, ultérieurement, la fabrication et la mise en scène d'objets de ce type.

Ainsi était assurée la pérennité du prototype mental du malanggan, qui vivait dans la mémoire des hommes durant les longues périodes, où il n'était pas matériellement actualisé. Parallèles aux droits fonciers claniques, les droits portant sur les malanggan circulaient sous une forme comparable à un prêt entre les clans des matrimoitiés exogames, dont ils exprimaient l'interdépendance en matière de procréation.

Calquée sur le processus de décomposition du cadavre, cette re-production s'inscrivait dans le cadre d'une idéologie de la régénération, fondée sur l'idée que la vie naît sans fin de la mort. Chacun des nombreux types de malanggan, qui s'accompagnait de rites spécifiques, était associé à un clan ou lignage. Avant la destruction de l'effigie, des individus recevaient le droit et le savoir nécessaires pour diriger, ultérieurement, la fabrication et la mise en scène d'objets de ce type.

Ainsi était assurée la pérennité du prototype mental du malanggan, qui vivait dans la mémoire des hommes durant les longues périodes, où il n'était pas matériellement actualisé. Parallèles aux droits fonciers claniques, les droits portant sur les malanggan circulaient sous une forme comparable à un prêt entre les clans des matrimoitiés exogames, dont ils exprimaient l'interdépendance en matière de procréation.