Alors que tôt ce matin de 1899, le boutiquier Hassanali se rend à la mosquée de sa petite ville d’Afrique orientale pour faire l’appel de la première prière du matin, il découvre avec stupéfaction, tel un mirage surgi du désert, la silhouette titubante du premier mzungu – « blanc » en swahili – qu’il ait jamais vu. Seul, à pied et sans bagages, l’homme « couverts de traces d’entailles et de piqûres d’insectes » s’écroule au bout de ses forces. Il a été dévalisé et abandonné par ses guides lors d’un voyage en Abyssinie. Bientôt remis sur pied par son hôte, cet Anglais qui s’appelle Pearce et se montre plus ouvert que ses semblables, bravant les conventions autant locales que coloniales, devient l’amant de la sœur d’Hassanali, scellant ainsi sans le savoir, puisqu’il ne devait pas tarder à reprendre ses esprits et à rentrer en Angleterre, le destin maudit de plusieurs générations métisses à venir.

C’est un demi-siècle plus tard, dans l’archipel du Zanzibar pour peu de temps encore sous la tutelle coloniale britannique, que le scandale refait abruptement surface, quand le narrateur et collégien Rashid voit son frère Amin se heurter dramatiquement à l’ostracisme qui frappe la descendance de la belle maîtresse indigène abandonnée. Vague alter ego de l’auteur, le jeune homme finira par partir faire ses études au Royaume-Uni avant de s’y retrouver durablement coincé par les troubles entourant l’indépendance du Zanzibar. Son récit marqué par la mélancolie et par la culpabilité se déploie sous le signe de l’abandon souligné par le titre original. Amours trahies et délaissées, pays abandonné à son sort par la débâcle coloniale, famille quittée pour un exil sans retour, l’histoire narrée nous plonge avec subtilité dans l’empreinte laissée par le colonialisme sur les populations locales, au coeur des déchirements vécus sur la ligne tectonique entre cultures et continents, et en confrontation directe avec le racisme :

« C’est la faute à l’esclavage, voyez-vous. À l’esclavage et aux maladies qui les minent, mais à l’esclavage surtout. Esclaves, ils ont appris l’oisiveté et la dérobade. Ils ne peuvent plus concevoir de s’impliquer dans le travail, d’assumer des responsabilités, même contre paiement. Ce qui passe pour du travail dans cette ville, ce sont les hommes assis sous un manguier à attendre que les fruits murissent. Regardez ce que la compagnie a fait de ces terres. Les résultats sont impressionnants. Des cultures nouvelles, l’irrigation, l’assolement, mais il a fallu pour y parvenir radicalement changer les mentalités. »

« C’est étonnant, n’est-ce pas, que ces gens aient vécu pendant des siècles sans avoir recours à l’écriture (...). Tout s’est transmis oralement. Il leur a fallu attendre que monseigneur Steere arrive à Zanzibar dans les années 1870 pour que quelqu’un songe à produire une grammaire. Je pense ne pas me tromper en disant que cela vaut pour toute l’Afrique. C’est stupéfiant qu’aucune langue africaine n’ait été écrite avant l’arrivée des missionnaires. Et je crois bien que dans nombre de ces langues, le seul ouvrage existant est la traduction du Nouveau Testament. Incroyable, non ? Ils n’ont même pas encore inventé la roue. Cela donne une idée du chemin qui leur reste à parcourir. »

« (...) j’en vins à me considérer avec un sentiment croissant de déplaisir et d’insatisfaction, et à me voir avec leurs yeux. À me regarder comme quelqu’un qui mérite l’antipathie qu’on lui porte. J’ai d’abord cru que c’était à cause de ma façon de parler, parce que j’étais médiocre et maladroit, ignorant et muet (...). Puis j’ai pensé que c’était à cause des vêtements que je portais, des vêtements bon marché, sans allure, pas aussi propres non plus qu’ils auraient pu l’être, et qui peut-être me donnaient l’air d’un clown ou d’un déséquilibré. Mais les explications que j’essayais de trouver ne m’empêchaient pas d’entendre les paroles offensantes, le ton irrité dans les rencontres au quotidien, l’hostilité contenue dans les regards fortuits. »

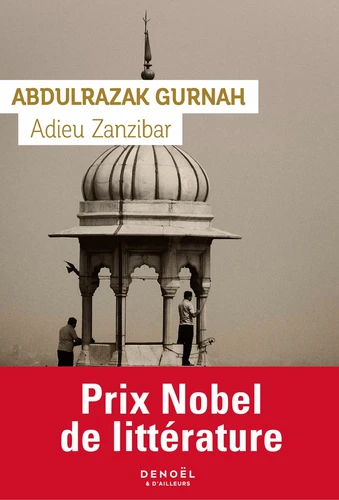

Jusqu’alors peu connue en France, l’oeuvre d’Abdulzarak Gurnah lui a valu le prix Nobel de littérature en 2021, ce qui a enfin motivé la réédition de ses livres traduits en français : une des plus grandes plumes africaines, toute en profondeur et en empathie, à découvrir sans faute pour casser les stéréotypes et, selon les termes du jury, « ouvrir notre regard à une Afrique de l’Est diverse culturellement, mais mal connue dans de nombreuses parties du monde ». Coup de coeur.

Alors que tôt ce matin de 1899, le boutiquier Hassanali se rend à la mosquée de sa petite ville d’Afrique orientale pour faire l’appel de la première prière du matin, il découvre avec stupéfaction, tel un mirage surgi du désert, la silhouette titubante du premier mzungu – « blanc » en swahili – qu’il ait jamais vu. Seul, à pied et sans bagages, l’homme « couverts de traces d’entailles et de piqûres d’insectes » s’écroule au bout de ses forces. Il a été dévalisé et abandonné par ses guides lors d’un voyage en Abyssinie. Bientôt remis sur pied par son hôte, cet Anglais qui s’appelle Pearce et se montre plus ouvert que ses semblables, bravant les conventions autant locales que coloniales, devient l’amant de la sœur d’Hassanali, scellant ainsi sans le savoir, puisqu’il ne devait pas tarder à reprendre ses esprits et à rentrer en Angleterre, le destin maudit de plusieurs générations métisses à venir.

C’est un demi-siècle plus tard, dans l’archipel du Zanzibar pour peu de temps encore sous la tutelle coloniale britannique, que le scandale refait abruptement surface, quand le narrateur et collégien Rashid voit son frère Amin se heurter dramatiquement à l’ostracisme qui frappe la descendance de la belle maîtresse indigène abandonnée. Vague alter ego de l’auteur, le jeune homme finira par partir faire ses études au Royaume-Uni avant de s’y retrouver durablement coincé par les troubles entourant l’indépendance du Zanzibar. Son récit marqué par la mélancolie et par la culpabilité se déploie sous le signe de l’abandon souligné par le titre original. Amours trahies et délaissées, pays abandonné à son sort par la débâcle coloniale, famille quittée pour un exil sans retour, l’histoire narrée nous plonge avec subtilité dans l’empreinte laissée par le colonialisme sur les populations locales, au coeur des déchirements vécus sur la ligne tectonique entre cultures et continents, et en confrontation directe avec le racisme :

« C’est la faute à l’esclavage, voyez-vous. À l’esclavage et aux maladies qui les minent, mais à l’esclavage surtout. Esclaves, ils ont appris l’oisiveté et la dérobade. Ils ne peuvent plus concevoir de s’impliquer dans le travail, d’assumer des responsabilités, même contre paiement. Ce qui passe pour du travail dans cette ville, ce sont les hommes assis sous un manguier à attendre que les fruits murissent. Regardez ce que la compagnie a fait de ces terres. Les résultats sont impressionnants. Des cultures nouvelles, l’irrigation, l’assolement, mais il a fallu pour y parvenir radicalement changer les mentalités. »

« C’est étonnant, n’est-ce pas, que ces gens aient vécu pendant des siècles sans avoir recours à l’écriture (...). Tout s’est transmis oralement. Il leur a fallu attendre que monseigneur Steere arrive à Zanzibar dans les années 1870 pour que quelqu’un songe à produire une grammaire. Je pense ne pas me tromper en disant que cela vaut pour toute l’Afrique. C’est stupéfiant qu’aucune langue africaine n’ait été écrite avant l’arrivée des missionnaires. Et je crois bien que dans nombre de ces langues, le seul ouvrage existant est la traduction du Nouveau Testament. Incroyable, non ? Ils n’ont même pas encore inventé la roue. Cela donne une idée du chemin qui leur reste à parcourir. »

« (...) j’en vins à me considérer avec un sentiment croissant de déplaisir et d’insatisfaction, et à me voir avec leurs yeux. À me regarder comme quelqu’un qui mérite l’antipathie qu’on lui porte. J’ai d’abord cru que c’était à cause de ma façon de parler, parce que j’étais médiocre et maladroit, ignorant et muet (...). Puis j’ai pensé que c’était à cause des vêtements que je portais, des vêtements bon marché, sans allure, pas aussi propres non plus qu’ils auraient pu l’être, et qui peut-être me donnaient l’air d’un clown ou d’un déséquilibré. Mais les explications que j’essayais de trouver ne m’empêchaient pas d’entendre les paroles offensantes, le ton irrité dans les rencontres au quotidien, l’hostilité contenue dans les regards fortuits. »

Jusqu’alors peu connue en France, l’oeuvre d’Abdulzarak Gurnah lui a valu le prix Nobel de littérature en 2021, ce qui a enfin motivé la réédition de ses livres traduits en français : une des plus grandes plumes africaines, toute en profondeur et en empathie, à découvrir sans faute pour casser les stéréotypes et, selon les termes du jury, « ouvrir notre regard à une Afrique de l’Est diverse culturellement, mais mal connue dans de nombreuses parties du monde ». Coup de coeur.

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?