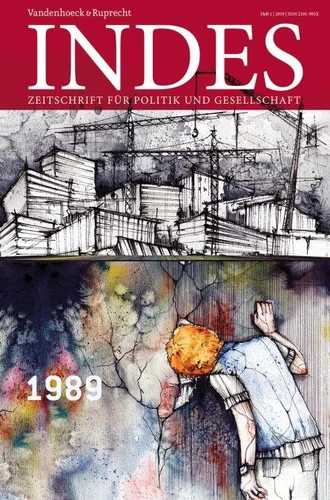

1989. Indes. Zeitschrift für Politik und Gesellschaft 2019, Heft 01

Par : , , , ,Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages127

- FormatPDF

- ISBN978-3-647-80027-1

- EAN9783647800271

- Date de parution15/07/2019

- Protection num.pas de protection

- Taille12 Mo

- Infos supplémentairespdf

- ÉditeurVandenhoeck & Ruprecht

Résumé

Als am 9. Oktober 1989 auf den Straßen Leipzigs der Ruf »Wir sind das Volk« erscholl, konnte kaum jemand ahnen, dass damit eine Zäsur von weltpolitischer Bedeutung einen ihrer Anfänge nahm. Was als Selbstermächtigung der DDR-Bürger gegenüber der Staatsmacht begann, endete im Zusammenbruch der Blockkonfrontation, die die so fest gefügte Nachkriegsordnung pulverisierte. Heute, dreißig Jahre später, scheint zwar noch immer sicher, dass 1989 einen tiefen Einschnitt in der Erfahrung und Deutung des Erlebten bedeutet.

Es hat sich mittlerweile aber auch gezeigt, dass unterhalb des Bruchs Kontinuitäten fortwirkten, die eine Befragung des Zäsurcharakters von 1989 notwendig erscheinen lassen. Die Hoffnungen, die mit dem Ende der Blockkonfrontation einhergingen, sie haben sich weltweit deutlich abgekühlt. Ein neuer Kalter Krieg, die Rückkehr des Autoritarismus, die rechte Regression, all das greift ebenso um sich, wie der Klimawandel, der neoliberale Umbau von Staatlichkeit oder die Spaltung von arm und reich.

1989/90 ist für den Westen womöglich stärker eine Fortsetzungs- denn eine Bruchgeschichte. Nicht das postmaterielle Programm der SPD, sondern die Kontinuität schwarz-gelber Regierungspraxis überdauerte den Niedergang der DDR. Als in den frühen neunziger Jahren Unterkünfte von Asylbewerbern brannten, manifestierten sich hier nicht Entwicklungen, die erst 1989 eingesetzt hatten, die Fremdenfeindlichkeit wurzelte vielmehr im Unvermögen und Unwillen bereits zu DDR-Zeiten, die wachsenden rechtsradikalen Szenen zwischen Rostock und Suhl zu bekämpfen.

Ein Davor und Danach, so eindrücklich es für 1989 Geltung beanspruchen mag, es erzählt nicht die ganze Geschichte von 1989.

Es hat sich mittlerweile aber auch gezeigt, dass unterhalb des Bruchs Kontinuitäten fortwirkten, die eine Befragung des Zäsurcharakters von 1989 notwendig erscheinen lassen. Die Hoffnungen, die mit dem Ende der Blockkonfrontation einhergingen, sie haben sich weltweit deutlich abgekühlt. Ein neuer Kalter Krieg, die Rückkehr des Autoritarismus, die rechte Regression, all das greift ebenso um sich, wie der Klimawandel, der neoliberale Umbau von Staatlichkeit oder die Spaltung von arm und reich.

1989/90 ist für den Westen womöglich stärker eine Fortsetzungs- denn eine Bruchgeschichte. Nicht das postmaterielle Programm der SPD, sondern die Kontinuität schwarz-gelber Regierungspraxis überdauerte den Niedergang der DDR. Als in den frühen neunziger Jahren Unterkünfte von Asylbewerbern brannten, manifestierten sich hier nicht Entwicklungen, die erst 1989 eingesetzt hatten, die Fremdenfeindlichkeit wurzelte vielmehr im Unvermögen und Unwillen bereits zu DDR-Zeiten, die wachsenden rechtsradikalen Szenen zwischen Rostock und Suhl zu bekämpfen.

Ein Davor und Danach, so eindrücklich es für 1989 Geltung beanspruchen mag, es erzählt nicht die ganze Geschichte von 1989.

Als am 9. Oktober 1989 auf den Straßen Leipzigs der Ruf »Wir sind das Volk« erscholl, konnte kaum jemand ahnen, dass damit eine Zäsur von weltpolitischer Bedeutung einen ihrer Anfänge nahm. Was als Selbstermächtigung der DDR-Bürger gegenüber der Staatsmacht begann, endete im Zusammenbruch der Blockkonfrontation, die die so fest gefügte Nachkriegsordnung pulverisierte. Heute, dreißig Jahre später, scheint zwar noch immer sicher, dass 1989 einen tiefen Einschnitt in der Erfahrung und Deutung des Erlebten bedeutet.

Es hat sich mittlerweile aber auch gezeigt, dass unterhalb des Bruchs Kontinuitäten fortwirkten, die eine Befragung des Zäsurcharakters von 1989 notwendig erscheinen lassen. Die Hoffnungen, die mit dem Ende der Blockkonfrontation einhergingen, sie haben sich weltweit deutlich abgekühlt. Ein neuer Kalter Krieg, die Rückkehr des Autoritarismus, die rechte Regression, all das greift ebenso um sich, wie der Klimawandel, der neoliberale Umbau von Staatlichkeit oder die Spaltung von arm und reich.

1989/90 ist für den Westen womöglich stärker eine Fortsetzungs- denn eine Bruchgeschichte. Nicht das postmaterielle Programm der SPD, sondern die Kontinuität schwarz-gelber Regierungspraxis überdauerte den Niedergang der DDR. Als in den frühen neunziger Jahren Unterkünfte von Asylbewerbern brannten, manifestierten sich hier nicht Entwicklungen, die erst 1989 eingesetzt hatten, die Fremdenfeindlichkeit wurzelte vielmehr im Unvermögen und Unwillen bereits zu DDR-Zeiten, die wachsenden rechtsradikalen Szenen zwischen Rostock und Suhl zu bekämpfen.

Ein Davor und Danach, so eindrücklich es für 1989 Geltung beanspruchen mag, es erzählt nicht die ganze Geschichte von 1989.

Es hat sich mittlerweile aber auch gezeigt, dass unterhalb des Bruchs Kontinuitäten fortwirkten, die eine Befragung des Zäsurcharakters von 1989 notwendig erscheinen lassen. Die Hoffnungen, die mit dem Ende der Blockkonfrontation einhergingen, sie haben sich weltweit deutlich abgekühlt. Ein neuer Kalter Krieg, die Rückkehr des Autoritarismus, die rechte Regression, all das greift ebenso um sich, wie der Klimawandel, der neoliberale Umbau von Staatlichkeit oder die Spaltung von arm und reich.

1989/90 ist für den Westen womöglich stärker eine Fortsetzungs- denn eine Bruchgeschichte. Nicht das postmaterielle Programm der SPD, sondern die Kontinuität schwarz-gelber Regierungspraxis überdauerte den Niedergang der DDR. Als in den frühen neunziger Jahren Unterkünfte von Asylbewerbern brannten, manifestierten sich hier nicht Entwicklungen, die erst 1989 eingesetzt hatten, die Fremdenfeindlichkeit wurzelte vielmehr im Unvermögen und Unwillen bereits zu DDR-Zeiten, die wachsenden rechtsradikalen Szenen zwischen Rostock und Suhl zu bekämpfen.

Ein Davor und Danach, so eindrücklich es für 1989 Geltung beanspruchen mag, es erzählt nicht die ganze Geschichte von 1989.