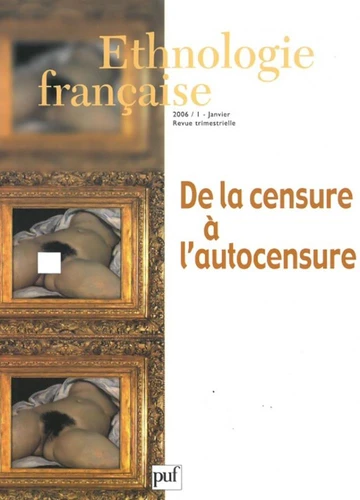

Ethnologie française N° 1, Janvier 2006

De la censure à l'autocensure

Par : , , , Formats :

Définitivement indisponible

Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.

- Paiement en ligne :

- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible

- Retrait Click and Collect en magasin gratuit

- Réservation en ligne avec paiement en magasin :

- Indisponible pour réserver et payer en magasin

- Nombre de pages179

- PrésentationBroché

- Poids0.47 kg

- Dimensions21,5 cm × 27,5 cm × 1,2 cm

- ISBN2-13-055453-9

- EAN9782130554530

- Date de parution03/01/2006

- ÉditeurPUF

Résumé

Pourquoi la question de la censure a-t-elle resurgi dans les démocraties contemporaines, des deux côtés de l'Atlantique ? Quelles frontières convient-il ou non de tracer à la liberté d'expression dans la sphère publique - des médias à l'enseignement, au discours scientifique ou historique, aux formes d'expression artistiques et au discours commercial ? Quant à l'autocensure, comment se transforme-t-elle d'un système de protection volontaire ou involontaire en un stimulant de la créativité ou bien, au contraire, en une entrave à la communication ? L'ensemble des contributions de ce numéro met en évidence les formes visibles ou, au contraire, imperceptibles, larvées, implicites, de la censure depuis le début du XXe siècle, dans divers pays : France, Allemagne, Grande-Bretagne, Portugal, Etats-Unis et sur divers champs : le religieux, le sexe, le politique, les habitudes de consommation...

Cet ensemble offre au lecteur les outils d'une comparaison qui l'aide à mesurer les seuils de tolérance. Il s'avère que ceux-ci se déplacent dans le temps et l'espace, mais moins qu'on ne pourrait le croire. Avec la mondialisation économique et dans les démocraties libérales, la censure n'émane plus tant de l'Etat que de la société civile (groupes de pression, firmes, associations). Malgré une plus grande liberté, les individus n'échappent pas à l'autocensure.

Les moyens d'expression le prouvent : censure et autocensure se répondent...

Cet ensemble offre au lecteur les outils d'une comparaison qui l'aide à mesurer les seuils de tolérance. Il s'avère que ceux-ci se déplacent dans le temps et l'espace, mais moins qu'on ne pourrait le croire. Avec la mondialisation économique et dans les démocraties libérales, la censure n'émane plus tant de l'Etat que de la société civile (groupes de pression, firmes, associations). Malgré une plus grande liberté, les individus n'échappent pas à l'autocensure.

Les moyens d'expression le prouvent : censure et autocensure se répondent...

Pourquoi la question de la censure a-t-elle resurgi dans les démocraties contemporaines, des deux côtés de l'Atlantique ? Quelles frontières convient-il ou non de tracer à la liberté d'expression dans la sphère publique - des médias à l'enseignement, au discours scientifique ou historique, aux formes d'expression artistiques et au discours commercial ? Quant à l'autocensure, comment se transforme-t-elle d'un système de protection volontaire ou involontaire en un stimulant de la créativité ou bien, au contraire, en une entrave à la communication ? L'ensemble des contributions de ce numéro met en évidence les formes visibles ou, au contraire, imperceptibles, larvées, implicites, de la censure depuis le début du XXe siècle, dans divers pays : France, Allemagne, Grande-Bretagne, Portugal, Etats-Unis et sur divers champs : le religieux, le sexe, le politique, les habitudes de consommation...

Cet ensemble offre au lecteur les outils d'une comparaison qui l'aide à mesurer les seuils de tolérance. Il s'avère que ceux-ci se déplacent dans le temps et l'espace, mais moins qu'on ne pourrait le croire. Avec la mondialisation économique et dans les démocraties libérales, la censure n'émane plus tant de l'Etat que de la société civile (groupes de pression, firmes, associations). Malgré une plus grande liberté, les individus n'échappent pas à l'autocensure.

Les moyens d'expression le prouvent : censure et autocensure se répondent...

Cet ensemble offre au lecteur les outils d'une comparaison qui l'aide à mesurer les seuils de tolérance. Il s'avère que ceux-ci se déplacent dans le temps et l'espace, mais moins qu'on ne pourrait le croire. Avec la mondialisation économique et dans les démocraties libérales, la censure n'émane plus tant de l'Etat que de la société civile (groupes de pression, firmes, associations). Malgré une plus grande liberté, les individus n'échappent pas à l'autocensure.

Les moyens d'expression le prouvent : censure et autocensure se répondent...