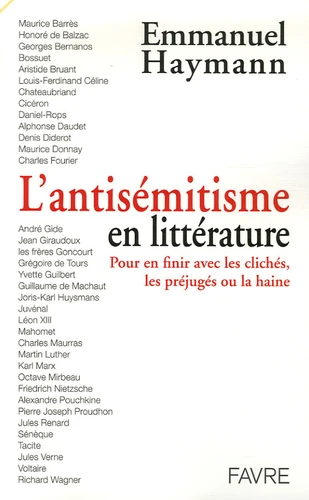

L'antisémitisme en littérature. Pour en finir avec les clichés, les préjugés ou la haine

Par :Formats :

Définitivement indisponible

Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.

- Paiement en ligne :

- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible

- Retrait Click and Collect en magasin gratuit

- Réservation en ligne avec paiement en magasin :

- Indisponible pour réserver et payer en magasin

- Nombre de pages223

- PrésentationBroché

- Poids0.31 kg

- Dimensions15,0 cm × 23,5 cm × 2,0 cm

- ISBN2-8289-0854-2

- EAN9782828908546

- Date de parution05/10/2006

- ÉditeurFavre

Résumé

Du philosophe grec Posidonius qui, il y a plus de deux mille ans, imaginait les ancêtres des juifs " dartreux et lépreux " jusqu'à l'abbé Pierre qui réactualise, sous forme d'antisionisme, la vieille fable du complot juif international, l'antisémitisme revêt des formes multiples à travers les lieux et les époques. Le Juif, ressemblant et pourtant différent, faisait peur. Circonstance aggravante : il voulait se démarquer, il refusait les multiples dieux des peuples qui l'environnaient.

Avant l'ère chrétienne, Cicéron plaide déjà contre le judaïsme : " Religion incompatible avec l'éclat de notre Empire, la majesté de notre nom, les institutions de nos ancêtres ". Dès l'avènement du christianisme, l'antisémitisme prend une ampleur mystique. Chants, poèmes, homélies vouent le peuple " déicide " aux persécutions et dressent les murs des ghettos. Avec le XIXe siècle, les ghettos disparaissent lentement, la société s'ouvre.

Certains auteurs délirent alors sur une imaginaire invasion juive. L'antisémitisme prend les atours d'une répulsion viscérale (les frères Goncourt), d'une éructation de poncifs (Jules Verne), d'une accumulation de fantasmes (Honoré de Balzac), d'une fresque historique (Victor Hugo) ou d'une opposition artistique (Richard Wagner).

Avant l'ère chrétienne, Cicéron plaide déjà contre le judaïsme : " Religion incompatible avec l'éclat de notre Empire, la majesté de notre nom, les institutions de nos ancêtres ". Dès l'avènement du christianisme, l'antisémitisme prend une ampleur mystique. Chants, poèmes, homélies vouent le peuple " déicide " aux persécutions et dressent les murs des ghettos. Avec le XIXe siècle, les ghettos disparaissent lentement, la société s'ouvre.

Certains auteurs délirent alors sur une imaginaire invasion juive. L'antisémitisme prend les atours d'une répulsion viscérale (les frères Goncourt), d'une éructation de poncifs (Jules Verne), d'une accumulation de fantasmes (Honoré de Balzac), d'une fresque historique (Victor Hugo) ou d'une opposition artistique (Richard Wagner).

Du philosophe grec Posidonius qui, il y a plus de deux mille ans, imaginait les ancêtres des juifs " dartreux et lépreux " jusqu'à l'abbé Pierre qui réactualise, sous forme d'antisionisme, la vieille fable du complot juif international, l'antisémitisme revêt des formes multiples à travers les lieux et les époques. Le Juif, ressemblant et pourtant différent, faisait peur. Circonstance aggravante : il voulait se démarquer, il refusait les multiples dieux des peuples qui l'environnaient.

Avant l'ère chrétienne, Cicéron plaide déjà contre le judaïsme : " Religion incompatible avec l'éclat de notre Empire, la majesté de notre nom, les institutions de nos ancêtres ". Dès l'avènement du christianisme, l'antisémitisme prend une ampleur mystique. Chants, poèmes, homélies vouent le peuple " déicide " aux persécutions et dressent les murs des ghettos. Avec le XIXe siècle, les ghettos disparaissent lentement, la société s'ouvre.

Certains auteurs délirent alors sur une imaginaire invasion juive. L'antisémitisme prend les atours d'une répulsion viscérale (les frères Goncourt), d'une éructation de poncifs (Jules Verne), d'une accumulation de fantasmes (Honoré de Balzac), d'une fresque historique (Victor Hugo) ou d'une opposition artistique (Richard Wagner).

Avant l'ère chrétienne, Cicéron plaide déjà contre le judaïsme : " Religion incompatible avec l'éclat de notre Empire, la majesté de notre nom, les institutions de nos ancêtres ". Dès l'avènement du christianisme, l'antisémitisme prend une ampleur mystique. Chants, poèmes, homélies vouent le peuple " déicide " aux persécutions et dressent les murs des ghettos. Avec le XIXe siècle, les ghettos disparaissent lentement, la société s'ouvre.

Certains auteurs délirent alors sur une imaginaire invasion juive. L'antisémitisme prend les atours d'une répulsion viscérale (les frères Goncourt), d'une éructation de poncifs (Jules Verne), d'une accumulation de fantasmes (Honoré de Balzac), d'une fresque historique (Victor Hugo) ou d'une opposition artistique (Richard Wagner).