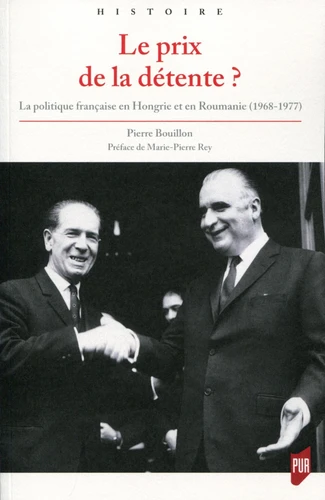

Le prix de la détente ?. La politique française en Hongrie et en Roumanie (1968 - 1977)

Par :Formats :

- Paiement en ligne :

- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible

- Retrait Click and Collect en magasin gratuit

- Réservation en ligne avec paiement en magasin :

- Indisponible pour réserver et payer en magasin

- Nombre de pages269

- PrésentationBroché

- FormatGrand Format

- Poids0.416 kg

- Dimensions15,6 cm × 24,0 cm × 1,9 cm

- ISBN978-2-7535-5058-2

- EAN9782753550582

- Date de parution14/11/2016

- CollectionHistoire

- ÉditeurPU Rennes

- PréfacierMarie-Pierre Rey

Résumé

La France, durant la détente, mena une politique étrangère qui s'appuya sur la particularité, dans le bloc de l'Est, de la Hongrie et de la Roumanie. Celles-ci étaient en effet caractérisées respectivement par une déviation interne et internationale par rapport à la norme soviétique. De la crise tchécoslovaque en 1968 au regain de tensions dans la seconde moitié des années 1970, la politique française dans l'ancienne Europe centrale poursuivit ainsi des objectifs à la fois bilatéraux et multilatéraux.

Elle inscrivit son action dans un cadre hérité du passé, mais aussi dans un processus mouvant, celui d'Helsinki, tandis que ses vecteurs d'influence évoluaient et s'enrichissaient. Sur le plan politique, un partenariat difficile fut restauré avec la Roumanie tandis que, pour la première fois, naissait un dialogue suivi avec la Hongrie. Les rapports économiques acquirent, quant à eux, une signification croissante et furent encadrés par l'Etat.

Ils répondirent à la volonté politique de développer les industries de haute-technologie en France, de s'opposer à l'hégémonie des Etats-Unis en la matière, et de mettre à profit l'asymétrie de développement entre l'Est et l'Ouest pour saper la domination de l'URSS sur son glacis. Cependant, la France dut prendre des risques par rapport aux Etats-Unis, afin de mener à bien ces opérations industrielles qui pouvaient entrer en contradiction avec les règles mises en place par la superpuissance occidentale.

De plus, ces liens se développèrent en dépit de risques pour la sécurité nationale. Néanmoins, et malgré des divergences au sein de l'Etat, l'ouverture française fut menée de manière globalement cohérente. Avec le soutien de la Fondation Saint-Cyr et la chaire Jean-Monnet du centre de recherche des Ecoles de Coëtquidan (CREC), et le soutien du centre de recherches en Histoire des Slaves de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Elle inscrivit son action dans un cadre hérité du passé, mais aussi dans un processus mouvant, celui d'Helsinki, tandis que ses vecteurs d'influence évoluaient et s'enrichissaient. Sur le plan politique, un partenariat difficile fut restauré avec la Roumanie tandis que, pour la première fois, naissait un dialogue suivi avec la Hongrie. Les rapports économiques acquirent, quant à eux, une signification croissante et furent encadrés par l'Etat.

Ils répondirent à la volonté politique de développer les industries de haute-technologie en France, de s'opposer à l'hégémonie des Etats-Unis en la matière, et de mettre à profit l'asymétrie de développement entre l'Est et l'Ouest pour saper la domination de l'URSS sur son glacis. Cependant, la France dut prendre des risques par rapport aux Etats-Unis, afin de mener à bien ces opérations industrielles qui pouvaient entrer en contradiction avec les règles mises en place par la superpuissance occidentale.

De plus, ces liens se développèrent en dépit de risques pour la sécurité nationale. Néanmoins, et malgré des divergences au sein de l'Etat, l'ouverture française fut menée de manière globalement cohérente. Avec le soutien de la Fondation Saint-Cyr et la chaire Jean-Monnet du centre de recherche des Ecoles de Coëtquidan (CREC), et le soutien du centre de recherches en Histoire des Slaves de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

La France, durant la détente, mena une politique étrangère qui s'appuya sur la particularité, dans le bloc de l'Est, de la Hongrie et de la Roumanie. Celles-ci étaient en effet caractérisées respectivement par une déviation interne et internationale par rapport à la norme soviétique. De la crise tchécoslovaque en 1968 au regain de tensions dans la seconde moitié des années 1970, la politique française dans l'ancienne Europe centrale poursuivit ainsi des objectifs à la fois bilatéraux et multilatéraux.

Elle inscrivit son action dans un cadre hérité du passé, mais aussi dans un processus mouvant, celui d'Helsinki, tandis que ses vecteurs d'influence évoluaient et s'enrichissaient. Sur le plan politique, un partenariat difficile fut restauré avec la Roumanie tandis que, pour la première fois, naissait un dialogue suivi avec la Hongrie. Les rapports économiques acquirent, quant à eux, une signification croissante et furent encadrés par l'Etat.

Ils répondirent à la volonté politique de développer les industries de haute-technologie en France, de s'opposer à l'hégémonie des Etats-Unis en la matière, et de mettre à profit l'asymétrie de développement entre l'Est et l'Ouest pour saper la domination de l'URSS sur son glacis. Cependant, la France dut prendre des risques par rapport aux Etats-Unis, afin de mener à bien ces opérations industrielles qui pouvaient entrer en contradiction avec les règles mises en place par la superpuissance occidentale.

De plus, ces liens se développèrent en dépit de risques pour la sécurité nationale. Néanmoins, et malgré des divergences au sein de l'Etat, l'ouverture française fut menée de manière globalement cohérente. Avec le soutien de la Fondation Saint-Cyr et la chaire Jean-Monnet du centre de recherche des Ecoles de Coëtquidan (CREC), et le soutien du centre de recherches en Histoire des Slaves de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Elle inscrivit son action dans un cadre hérité du passé, mais aussi dans un processus mouvant, celui d'Helsinki, tandis que ses vecteurs d'influence évoluaient et s'enrichissaient. Sur le plan politique, un partenariat difficile fut restauré avec la Roumanie tandis que, pour la première fois, naissait un dialogue suivi avec la Hongrie. Les rapports économiques acquirent, quant à eux, une signification croissante et furent encadrés par l'Etat.

Ils répondirent à la volonté politique de développer les industries de haute-technologie en France, de s'opposer à l'hégémonie des Etats-Unis en la matière, et de mettre à profit l'asymétrie de développement entre l'Est et l'Ouest pour saper la domination de l'URSS sur son glacis. Cependant, la France dut prendre des risques par rapport aux Etats-Unis, afin de mener à bien ces opérations industrielles qui pouvaient entrer en contradiction avec les règles mises en place par la superpuissance occidentale.

De plus, ces liens se développèrent en dépit de risques pour la sécurité nationale. Néanmoins, et malgré des divergences au sein de l'Etat, l'ouverture française fut menée de manière globalement cohérente. Avec le soutien de la Fondation Saint-Cyr et la chaire Jean-Monnet du centre de recherche des Ecoles de Coëtquidan (CREC), et le soutien du centre de recherches en Histoire des Slaves de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.